Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”

«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências

Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”

«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências

- Cultura

- Entrevistas

António M. Feijó em entrevista — «Pascoaes é um autor da dimensão de Pessoa»

Texto: Tânia Pinto Ribeiro

Para António M. Feijó, a obra de Fernando Pessoa não é impessoal nem fragmentária. Pelo contrário. O autor de Uma Admiração Pastoril pelo Diabo (Pessoa e Pascoaes) — obra que mereceu o Prémio Jacinto do Prado Coelho 2016 — defende que os escritos do poeta de Orpheu se caracterizam, precisamente, por uma «unidade muito consistente» e são determinados por uma «identidade fortíssima». Ou, talvez, por um excesso de personalidade. E se em Portugal paira ainda a ideia de que Pessoa teve um défice de vida, António M. Feijó diz-nos que o poeta poderá ter tido a vida mais intensa do século xx português. «As pessoas acham mesmo que Pessoa teve este défice de vida. Mas não se percebe bem o que querem dizer com isto. Será que querem dizer que Pessoa devia ter escrito mais e ter-se divertido menos? Porque é que alguém diria isto? Só pode ser por ressentimento daquilo que ele escreveu.» António M. Feijó reconhece, no entanto, que há um problema com a palavra eu em Fernando Pessoa. «Quem pretende que Pessoa se caracterize — como ele, aliás, pretende caracterizar-se — pela impessoalidade, esta impessoalidade parece transformar o uso da palavra eu num mero mecanismo elocutório, que permite pôr alguém a falar na primeira pessoa — seja o ortónimo ou o heterónimo — e que pode variar de poema para poema, de texto para texto.» Isto, para o coordenador do projeto Estranhar Pessoa, explicaria a natureza dramática do poeta.

Em Uma Admiração Pastoril pelo Diabo (Pessoa e Pascoaes), obra inaugural da coleção Pessoana (Imprensa Nacional), António M. Feijó colige um conjunto de ensaios sobre o autor de A Hora do Diabo e Fausto (nem mais!) e também sobre Teixeira de Pascoaes, autor de Regresso ao Paraíso, de quem diz ser uma espécie de «gnóstico maniqueu» — desse maniqueísmo que Santo Agostinho emancipou quando se converteu cristão. «Pascoaes tem um sistema próprio que está disperso pela sua obra. É um sistema muito preciso, que excede o domínio do saudosismo, tornando Pascoaes — num sistema técnico restrito — um tipo de criatura muito rara hoje.»

E se a obra de Pessoa é «determinada geneticamente» pela obra de Pascoaes — ambas herdeiras do alto romantismo europeu —, a inversa não é verdadeira. «Se Pessoa tem tópicos românticos — como a consciência de si, a divisão interior e os efeitos mórbidos que essa divisão interior pode ter sobre o próprio — Pascoaes desconhece esse tipo de coisas. Pascoaes está muito para além disso, na medida em que está num domínio cosmológico, metafísico, profético… A estrutura da psique é para Pascoaes completamente irrelevante.»

Já para António M. Feijó relevante foi o gosto pela leitura que lhe viria a determinar a escolha do curso a seguir: Estudos Anglo-Americanos. Concluí-o, em 1977, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, da qual é o atual vice-reitor. E da qual se orgulha: com um universo de cerca de 50 mil alunos, está em 2.º lugar dos rankings que cobrem as universidades ibero-americanas, só abaixo da Universidade de São Paulo. E é lá que continua a dar aulas.

Mas António M. Feijó conheceu outras experiências académicas. No final da década de 1970 voou até à América e passou pela State University of New York e, depois, pela Brown University, onde se doutorou em Literatura Inglesa e Americana, com uma tese dedicada a Wyndham Lewis — um dos fundadores da revista Blast e do vorticismo. É nos Estados Unidos da América que diz estarem — numa opinião muito concordante com a de Nabokov — as «melhores universidades do mundo» e onde tudo é feito para os «alunos terem tempo de florescer intelectualmente». Durante a sua estada, apanhou Jimmy Carter e Ronald Reagan na presidência; Michael Jackson e Madonna a subir aos tops musicais e constatou que a realidade nos Estados Unidos da América é tão volátil e o desfecho pode ser tão inesperado que quem gosta daquele país está sempre «numa posição difícil» porque «a realidade americana pode vir a desapontar daqui a uma semana».

Hoje, os seus interesses literários passam também pela Teoria da Literatura, Literatura do Renascimento Inglês e Modernismo Europeu. Já publicou traduções de Thomas Otway, Oscar Wilde, Jonh Ahsbery e Shakespeare. Escrevia este último em A Tempestade que «o inferno está vazio e os diabos aqui». E se para António M. Feijó o atual presidente americano não é um diabo na terra — «não ia tão longe» — é, sim, uma espécie de Rei Ubu, um produto da televisão — no sentido mais elementar do que é a televisão. Mas não é caso único. «Se alguém quiser fazer uma história contemporânea da emergência de Trump, podia começar em 1964 com Barry Goldwater.» E por falar em televisão, o vice‑reitor da Universidade de Lisboa é também o presidente do Conselho Geral Independente da Rádio Televisão de Portugal (RTP), um conselho que «tem poucos poderes» — mas que são «nucleares» — e que não sofre da «mínima interferência do governo» — sublinha. E já passou por dois. «O operador público de rádio e televisão não deve fidelidade a um governo mas deve fidelidade aos contribuintes, àqueles que pagam a chamada contribuição audiovisual.» Diz estar satisfeito com o atual conselho de administração da RTP, que nomeou em 2015, e que faz todo o sentido a existência de programas literários e culturais na televisão e rádio públicas e em horário nobre. Por uma razão simples — «há todo um conjunto significativo de leitores interessados em ouvir falar de modo articulado e inteligente sobre estes assuntos».

Perguntámos a António M. Feijó o que tem admirado diabolicamente a nível literário nos últimos tempos e aí disse ter um «problema». É que entre os maiores textos «das criaturas mais extraordinárias que alguma vez escreveram e alguma coisa de qualidade desconhecida» António M. Feijó vai optar sempre «pelos primeiros». Outra complicação é o Acordo Ortográfico de 1990 que, nas palavras deste académico, deveria ser «revogado» na melhor das possibilidades.

No decorrer desta entrevista, tempo ainda para outras artes. Para a música, por exemplo. Para os Beatles, Bob Dylan e para alguns daqueles que se deixaram influenciar pelo mago, ocultista e poeta britânico Aleister Crowley que, em 1930, veio a Lisboa para se encontrar com Fernando Pessoa. Uma viagem que culminou com Crowley a protagonizar, para a história dos mistérios, a sua famosa encenação de suicídio na Boca do Inferno, em Cascais — onde, ainda hoje, repousa, sobre a escarpa do azul inquieto do Atlântico, uma lápide a dar conta dessa que foi verdadeira e apropriadamente uma obra dos diabos!

PRELO (P) — Explica, no prefácio do seu livro, que o título, Uma Admiração Pastoril pelo Diabo (Pessoa e Pascoaes), é retirado do romance O Homem sem Qualidades, de Robert Musil. Porque optou por este título?

ANTÓNIO M. FEIJÓ (AMF) — Realmente a expressão surge no romance de Musil, um romance que li há muitos anos. A memória que tenho desse passo, neste momento, é muito remota, mas lembro-me de que Musil falava da «admiração pastoril pelo diabo» também a propósito de Napoleão. Acontece que uma das cinco grandes biografias que Pascoaes escreveu era sobre Napoleão. Mas não foi isso que me levou a pensar que este era um título interessante. O interessante aqui teve a ver com outras questões. Uma delas é o qualificativo pastoril. Há um grande livro sobre literatura, publicado no início do século xx, em 1935, do crítico inglês William Empson, chamado Some Versions of Pastoral. Empson vê o pastoril como sendo o género, por excelência, que determina o que é o literário, ou seja, o que é a literatura desde a sua origem até ao presente. E vê o pastoril sobre formas muito inesperadas. Por exemplo, para Empson o realismo socialista soviético é uma forma de pastoril. Aqueles heróis a cavalo de um trator são, para ele, sucedâneos dos pastores. Empson amplificou muito esse domínio do pastoril a toda a literatura. E fez isso com uma capacidade analítica extraordinária.

P — No caso dos dois autores que aqui retrata, Pessoa e Pascoaes, em que é que isso se reflete?

AMF — Caeiro, por exemplo, é descrito quase como um pastor. Estas figurações do pastoril também aparecem sistematicamente em Pascoaes, mas de outra forma. O pastoril cobre os dois autores. Depois vem o «pelo diabo»… O diabo surge aqui como o Daimon. Quer Pessoa quer Pascoaes são herdeiros da tradição do alto romantismo do século XVIII, mas centralmente do século XIX. Isto unificava os dois.

P — Precisamente, A Hora do Diabo e Fausto (nem mais!), são poemas dramáticos que Pessoa foi escrevendo ao longo da vida. No primeiro, dizia-nos o poeta que o universo, com seu Deus e seu Diabo, é um hieróglifo eternamente por decifrar. A questão de Deus e do Diabo em Fernando Pessoa corresponde a uma curiosidade literária ou corresponde a uma questão que Pessoa sempre procurou decifrar ao longo da sua vida?

AMF — Essa é uma questão importante, porque — quer no caso de Pessoa quer no caso de Pascoaes, embora por razões diferentes — o que se passa naqueles dois universos não é exclusivamente literário. No caso de Pascoaes, isso é mais facilmente determinável visto que falamos de um sistema que é muito além do literário: é cosmológico, metafísico, mito-poético. Há muitos modos de escrever que excedem o modo literário. No caso de Pessoa, parece ser mais internamente literário. Conhece-se uma carta de Pessoa a Armando Cortês-Rodrigues em que Pessoa diz ter uma preocupação centralmente religiosa. Isto, em Portugal, é sempre muito difícil de perceber. Em Portugal, o modo de expressão cultural religioso é sempre tão rudimentar que não se consegue descolar a conversa. Quando Pessoa fala dessa preocupação eminentemente religiosa, está a falar de algo que o coloca próximo de Pascoaes. Pessoa fala da ênfase metafísica de tudo aquilo que escreve. E, deste ponto de vista, é natural que ele fale da natureza hieroglífica desta relação, no sentido em que alguma coisa tem de ser especificada, prosseguida, esfoliada… É isso que ele faz na sua obra.

|

| Retrato de Fernando Pessoa, óleo sobre tela, por Almada Negreiros. 1954. |

P — Este livro reúne uma série de ensaios já publicados sobre Fernando Pessoa e Teixeira de Pascoaes, aqui revistos e ampliados. Qual foi o fio condutor?

AMF — Essa também é uma pergunta interessante. A quase dezena de ensaios — que foram publicados avulso — num único volume só é possível fazer-se de dois modos: ou se tem um fio condutor ou se diz que é uma coleção de ensaios dispersos sobre um tópico, onde o fio condutor é o facto de incidirem sobre o mesmo tópico. Desde a coligação do primeiro ensaio — que já vem dos anos 1990 —, tinha em mente que isso poderia vir a ser usado num livro, no futuro. Ou seja, tudo o que fosse escrever sobre Pessoa e tudo o que escrevi sobre Pascoaes acabaria por encontrar um lugar comum num livro futuro.

P — A seu ver, o que dá unidade a estes ensaios?

AMF — No meu ponto de vista, aquilo que dá uma unidade aos ensaios é o facto de as minhas preocupações com os dois autores estarem sempre a ser progressivamente especificadas e de tudo isto estar a ser escrito tendendo para um livro que irá agrupá-los.

P — Durante mais de 50, 60 anos, ouviu-se dizer que Pessoa é fragmentário. Neste livro, vem afirmar precisamente o contrário. Acha mesmo que atualmente ainda há essa ideia feita de que a obra de Fernando Pessoa é impessoal e fragmentária?

AMF — Pois… Contesto que a obra de Pessoa seja impessoal e fragmentária. Há um lado em que a obra é fragmentária. É o lado trivial e empírico. É uma obra fragmentária porque há muitos materiais dispersos e inacabados no espólio. Alguns deles inéditos. Portanto, se há muitos fragmentos — fragmentos num sentido empírico —, de facto, ele não acabou determinado texto. E pode não o ter acabado por razões muito diversas.

P — Que razões são essas?

AMF — Ou porque desistiu do texto ou porque pensava retomá-lo…

P — Nomeadamente na obra dramática…

AMF — Exato! Pode ter sido por razões muito diversas. Mas as razões empíricas da obra de um autor só a tornam fragmentária de um ponto de vista trivial. Quer dizer que a obra não foi acabada. Aquilo não foi acabado! A pretensão de muita da crítica que afirma que o fragmentário é essencial a Pessoa toma fragmento num sentido diferente.

P — No sentido da alteridade?

AMF — Sim. E também no sentido de que Pessoa vem na sequência de uma cultura de ruínas ou de uma cultura de tentativas apenas esboçadas de exaustão criativa. Há muitas coisas que poderiam ser esmiuçadas para se perceber o que seria o fragmentário não empírico e o fragmentário essencial e congénito ao autor. Acho que só de um ponto de vista empírico é que aquilo é fragmentário. Evidentemente, se estamos diante de um excerto que não foi concluído, isso é fragmentário. Deste ponto de vista empírico, todos os escritores que deixaram espólio são fragmentários.

P — E do outro ponto de vista?

AMF — Do outro ponto de vista existe também uma noção de fragmento, que é uma noção técnica e que se prende, por exemplo, a vários autores do romantismo alemão que já têm uma noção muito mais precisa. Penso que não seja a de Pessoa. Pessoa caracteriza-se pela unidade. Quando, na contracapa deste volume, digo que um amigo me sugeriu que este livro poderia chamar-se «Unidade e unidade em Fernando Pessoa», é por antífrase de um livro conhecido de Jacinto do Prado Coelho, Unidade e Diversidade em Fernando Pessoa. Jacinto do Prado Coelho fala das duas polaridades e tende até mais para a unidade. Acho que a unidade é consistente. Tudo o que Pessoa escreve é determinado por uma identidade fortíssima.

P — Podemos falar em excesso de personalidade?

AMF — Sim. Não vejo impessoalidade nenhuma em Fernando Pessoa. Vejo Pessoa a fazer recurso a argumentos sobre a dramaticidade da sua obra, sobre a impessoalidade dramática em que escreve, e dentro de um contexto relativamente modesto de enunciação essa impessoalidade pode fazer sentido, mas não o faz em relação à totalidade da obra e do autor — do que ela é e do que ele é.

P — Uma Admiração Pastoril pelo Diabo (Pessoa e Pascoaes) faz também uma descrição do sistema de Teixeira de Pascoaes. Que sistema é este?

AMF — Deste ponto de vista, o caso de Pascoaes é mais complexo do que o de Pessoa. A receção de Pascoaes tem enfatizado — muitas vezes por responsabilidade do próprio Pascoaes — alguns domínios, como o chamado saudosismo e a filosofia portuguesa, que aparentemente encontram tradução em textos do próprio Pascoaes, como A Arte de Ser Português ou Os Poetas Lusíadas… Colocar Pascoaes neste contexto e neste espaço é algo que o próprio não enjeitaria. Embora os termos em que Pascoaes define o que é o saudosismo não sejam exatamente os termos que, muitas vezes, a crítica — que o pretende colocar nesse lugar — diz serem. O problema com esta descrição — que em Portugal tem a ver também com essa exaltação portuguesa, de filosofia portuguesa, etc. — é que coloca Pascoaes numa família de autores e de preocupações que é muito modesta em relação à família de autores em que Pascoaes deveria ser colocado. Pascoaes tem um sistema próprio que está disperso pela sua obra. É um sistema muito preciso, que excede o domínio do saudosismo, e que torna Pascoaes — num sistema técnico restrito — um tipo de criatura muito rara hoje. Pascoaes é um gnóstico maniqueu. Nos dias que correm, usamos, em português, a palavra maniqueísta para explicar que alguém funciona de um modo dualista/lógico na análise de alguma coisa. Em Pascoaes, o maniqueísmo é aquele que Santo Agostinho emancipou quando se transformou em cristão. Aliás, no caso de Pascoaes, é um maniqueísmo também com um lado cristão.

P — Explique-nos essa ideia!

AMF — Pascoaes acredita que há um dualismo metafísico fundamental — acredita que há o Bem e o Mal e que o Bem e o Mal se afrontam, onde o Bem ocupa o espaço que o Mal, no seu fluxo, deixa disponível, e vice-versa. Para Pascoaes esta oscilação pendular entre estes dois valores determina todo o universo. Este dualismo de Pascoaes encontra ecos, na primeira metade do século xx, em outros autores. Encontra ecos, por exemplo, no dualismo naturalista e robusto de Freud — embora em Pascoaes não haja nada de freudismo, no sentido corrente do termo. Esse dualismo unifica muito mais Pascoaes a Freud do que unifica Pascoaes a outros autores que têm essa forma enevoada de falar de saudosismo.

P — Em carta datada de janeiro de 1913, Fernando Pessoa expõe a debilidade formal de Pascoaes a Mário de Sá-Carneiro. Passo a citar: «Ainda assim eu não trocaria o que em mim causa esse sofrimento pela felicidade de entusiasmo que têm homens como Pascoais. Isto — que ambos sentimos — é do artista em «nós»… os entusiasmados e felizes pelo entusiasmo, sofrem de pouca arte.» O que causava sofrimento em Pessoa?

AMF — Pessoa, nessa carta que escreve a Mário de Sá-Carneiro, faz uma afirmação polémica contra Pascoaes. A carta é de 1913 e, portanto, é uma carta pré-heterónimos. Os heterónimos vão surgir de um modo intenso em 1914. Quando Pessoa fala a Mário de Sá-Carneiro sobre esse aspeto de Pascoaes e quando usa a palavra entusiasmo, está a usar a palavra entusiasmo no sentido literal do termo — «inundado por Deus». Com entusiasmo Pessoa quer dizer que Pascoaes tem exuberância profética. Esta exuberância profética é para Fernando Pessoa a característica de Teixeira de Pascoaes. Ora, Pessoa acha que tanto ele como Mário de Sá-Carneiro estão unificados por uma coisa diferente que não passa por esse profetismo maior e que tem a ver com uma tradição do século XIX — de que Pascoaes era o exemplo contemporâneo naquele momento.

P — Que coisa diferente era essa que unificava Pessoa e Mário de Sá-Carneiro?

AMF — É o querer dar ênfase a um aspeto literário que tenta rasurar esse lado profético. Pessoa e Sá-Carneiro estão interessados numa forma de modernidade que contraria isso. Esta posição de Pessoa faz sentido neste contexto, embora não esgote tudo o que Pessoa é.

P — Afirma no seu livro Uma Admiração Pastoril pelo Diabo (Pessoa e Pascoaes) que «[…] A composição e natureza exuberante dos heterónimos de Pessoa são função da magnitude de Pascoaes. […]». Quer explicar-nos como, neste contexto, foi isto acontecer? De que maneira é Pascoaes uma influência para a heteronímia?

AMF — Já alguns autores o tinham contado, até porque isso é manifesto em certos textos. Alberto Caeiro tem um poema que é notoriamente contra Pascoaes. É o poema XXVIII de O Guardador de Rebanhos. A certa altura do poema, Caeiro diz: «Li hoje quase duas páginas / Do livro dum poeta místico, / E ri como quem tem chorado muito. / Os poetas místicos são filósofos doentes, / E os filósofos são homens doidos. / Porque os poetas místicos dizem que as flores sentem / E dizem que as pedras têm alma / E que os rios têm êxtases ao luar.[…]» Este poema era contra Pascoaes. Pascoaes percebeu isso. Portanto, o poema XXVIII repete até à exaustão uma coisa que é dita ao longo de O Guardador de Rebanhos — Caeiro, ao contrário de todos os outros poetas, não empresta emoção ao objeto natural, não contamina, com as suas paixões e as suas emoções, o objeto para que olha, mas tenta ver o objeto tal como ele é na sua realidade. Este programa é um programa ascético, na medida em que o objeto é central e o poeta que lhe dá expressão desaparece. Aliás, é algo completamente irreal.

P — E donde vem este programa ascético?

AMF — Este programa ascético é contra aquilo de que falávamos há pouco, é contra a exuberância profética de Pascoaes. Temos de ter presente que quando Caeiro nasce, em 1914, o grande interesse de Pessoa é escrever na revista A Águia e ter uma ligação à Renascença Portuguesa. Em 1914, para Pessoa e para Sá-Carneiro, a publicação e o autor [referências] são a revista A Águia e Teixeira de Pascoaes. Não há outro escritor com que se possam medir. Caeiro surge contra Pascoaes e Caeiro determina a heteronímia. A heteronímia começa a proliferar a partir de Caeiro, embora isto tenha de ser qualificado. Tento explicar no livro que o primeiro heterónimo que surge — todavia, de um modo parcial — é Ricardo Reis, um ou dois anos antes. Pessoa disse que lhe tinha aparecido um vislumbre de uma criatura que seria Ricardo Reis.

P — Reis aparece no início, mas desaparece logo de seguida. Porquê?

AMF — Reis desaparece porque Pessoa não conseguiu fixá-lo. Reis é anterior a Caeiro. No entanto, não tem a capacidade de se destacar e de surgir. Caeiro tem essa capacidade de surgir, e quando surge, é com uma força violenta. Surge porque tem alguma coisa contra para poder surgir. Essa alguma coisa contra para poder surgir é precisamente Teixeira de Pascoaes.

|

| Retrato de Teixeira de Pascoaes, de Columbano Bordalo Pinheiro. Óleo sobra tela, 1927. |

P — Em 1950, numa entrevista que deu ao Primeiro de Janeiro, Pascoaes afirma: «Veja a ‘Tabacaria’: não passa duma brincadeira. Que poesia há ali? Não há nenhuma, como não há nada… nem sequer cigarros!… Fernando Pessoa tentou intelectualizar a poesia e isso é a morte dela. É roubar o espontâneo à Alma Humana, isto é, o que ela tem de Alma Universal ou de poder representativo da realidade. Veja o poema (o poema?!) que começa ‘o que nós vemos das coisas são as coisas’… Isto não é poesia, nem filosofia, nem nada.» Pascoaes chegou mesmo a afirmar que Pessoa não foi poeta: «Repare: não digo que foi mau poeta. Digo que não foi poeta, isto é, nem bom nem mau poeta. E se foi poeta, foi-o só com exclusão de todos os outros, desde Homero até aos nossos dias…» Com tantas quezílias, que principiaram logo nas páginas da revista A Águia, afinal, o que une e o que separa Fernando Pessoa e Teixeira de Pascoaes?

AMF — Nisso que diz de Pascoaes pode pensar-se que há um lado de zanga, mas seletivamente impreciso. Penso que Pascoaes é um autor da dimensão de Pessoa. Quando Pascoaes fala assim, convém ter alguma atenção. Por vezes, o que parece ser uma mera explosão não o é. Por exemplo, ele diz que na «Tabacaria» não há nem sequer cigarros e depois, mais à frente, cita uns versos de Caeiro e diz que aquilo não é filosofia, não é nada. Quando Pascoaes diz que na «Tabacaria» não há cigarros, está a dizer que a «Tabacaria» é uma coisa tão especulativa e tão intelectualizada que a experiência ou a humanidade desaparecem. O emocional e o passional que caracterizam a experiência humana desaparecem. Por outro lado, diz que no poema de Caeiro — que ataca — nem sequer há filosofia porque Caeiro limita-se a dizer que a é a, que uma pedra é uma pedra. Ora, nunca se consegue pensar se o início do pensamento é uma tautologia. Ao dizer-se, por exemplo, que a é a o ganho cognitivo vai ser nulo. Se a única coisa que digo de a é que é a, não dei nenhum passo. De um certo ponto de vista, isto parece evidente. O que é que Pascoaes está a ignorar aqui? Quando Caeiro diz que a é a, di-lo contra Pascoaes e contra todos aqueles autores que sempre pretenderem que a é outra coisa que a. Suponha que o Marão é Deus e contra isto Caeiro diz o Marão é o Marão. Esta tautologia de Caeiro é polémica e só faz sentido se vista contra aquilo que está a tentar contrariar. E o que Caeiro está a tentar contrariar é toda uma tradição da poesia romântica que diz que aquilo que o poeta via não era aquilo que o poeta via, mas sim outra coisa que não o que o poeta via. Pessoa tem um poema extraordinário em que diz: «essa coisa é que é linda». E aí, Pessoa está a tomar uma posição que é uma posição idêntica àquela que Pascoaes toma contra Caeiro. Até nessa explosão contra Caeiro e Pessoa, no final da vida de Pascoaes, há encontros e expressões muito precisas, que a aparente coloquialidade daquilo que ele está a dizer parece esconder.

P — Se Pascoaes tem para Pessoa um peso relevante, nomeadamente na construção de Caeiro, o contrário também é verdade? Ou seja, tem a obra de Pascoaes alguma reminiscência da de Pessoa?

AMF — Acho que não. Aliás, isso é muito curioso. Há um contraste muito significativo em ambos. A obra de Pessoa é determinada geneticamente pela de Pascoaes e tem uma relação com a de Pascoaes, não sendo a inversa verdadeira. Presumo que Pascoaes deve ter sentido uma grande irritação com o crescimento progressivo de uma certa importância de Pessoa. Se Pessoa tem tópicos que são tópicos românticos — como a consciência de si, a divisão interior e os efeitos mórbidos que essa divisão interior pode ter —, Pascoaes desconhece esse tipo de coisas. Pascoaes está muito além disso, na medida em que está num domínio cosmológico, metafísico, profético… A estrutura da psique é para Pascoaes completamente irrelevante. Há aqui, de facto, um aspeto em que se separam.

P — O que expressa a palavra eu dita por Fernando Pessoa?

AMF — [risos] Esse é um grande tópico! [pausa] Há um problema com a palavra eu em Pessoa. Quem pretende que Pessoa se caracterize — como ele, aliás, pretende caracterizar-se — pela impessoalidade, esta impessoalidade parece transformar o uso da palavra eu num mero mecanismo elocutório, que permite pôr alguém a falar na primeira pessoa — seja o ortónimo ou o heterónimo — e que pode variar de poema para poema, de texto para texto. Isto é, Pessoa ipse Pessoa assume, em determinado momento, aquele meio elocutório que é o eu, nesse contexto e sob essa máscara. Isto explicaria a natureza dramática de Pessoa.

| Capa do n.º 4 (1912) de A Águia, órgão do movimento Renascença Portuguesa. |

P — E do seu «drama em gente»?

AMF — Ainda antes disso. A natureza é dramática no sentido em que Pessoa seria o dramaturgo, orquestrando estes sucessivos enunciados, em que o mecanismo desta enunciação — o eu deste enunciado particular — diverge daquele. Não estou certo de que isto seja verdade. No caso de Pessoa — e com toda a tensão interna que isso possa ter —, o eu que fala — mesmo que o eu que fala nos diversos textos pareça diferente — acaba por ser consistente. Isto é, acaba por ter uma consistência de enunciação em que nós surpreendemos a mesma pessoa.

P — Em carta de 27 de novembro de 1920, Fernando Pessoa escreve a Ofélia, a sua namoradinha, a «pôr fim a algo que envolve amor». E Ofélia vai culpar os heterónimos. Isto porque para Ofélia os heterónimos conviviam em pleno dia. Era assim?

AMF — Ofélia vai culpar Álvaro de Campos porque este tem um lado misógino, punitivo e é homossexual. Isso tem um lado interessante. Muita gente — e muita crítica também — tentou dizer que os heterónimos foram meras construções. E aqui a crítica vai em duas direções diferentes. Há uma crítica mais adversarial, que diz que os heterónimos são algo carnavalesco e desinteressante — é o caso de João Gaspar Simões. Outra crítica diz que os heterónimos são uma espécie de assunções de personalidade, algo que revela qualquer coisa quase prodígio. Gaspar Simões, para quem os heterónimos são essa coisa deplorável, tem, até uma certa fase, uma longa descendência de poetas e críticos em Portugal. Do lado oposto a Gaspar Simões, temos uma série de pessoas que tomam a sério os heterónimos, mesmo entendendo que possam ter uma natureza construída ou fictícia. Aqui, o exemplo maior será, talvez, Agostinho da Silva, num livro extraordinário que escreveu, em 1959, chamado Um Fernando Pessoa. Para todos aqueles que dizem que os heterónimos têm uma essência exclusivamente literária há pessoas como Ofélia e como José Régio, no único encontro que teve com Fernando Pessoa, que chamam a atenção para uma coisa importante: ambos experimentaram encontrar-se com Fernando Pessoa «sob a espécie» de Álvaro de Campos. E, nesse caso, Álvaro de Campos já saiu da página. Ofélia Queirós culpa mesmo o heterónimo pelo colapso da relação.

P — Acabou de referir a homossexualidade de Álvaro de Campos. No livro diz que Mário Cesariny encontrou provas de homoerotismo em textos de Fernando Pessoa. Também as encontrou? E em que textos mais concretamente?

AMF — Cesariny, em O Virgem Negra, um livro extraordinário, toma vários poemas de Pessoa, onde aparentemente não há um conteúdo erótico ou um conteúdo homoerótico, e faz versões reconstruídas destes poemas, expondo o que lhe parece ser o conteúdo homoerótico dos poemas. A pessoa que precede Cesariny na exposição do que seria um certo tipo de sexualidade nos textos de Fernando Pessoa é Eduardo Lourenço, no seu grande livro Fernando Pessoa Revisitado. Eduardo Lourenço expôs que, num poema como «Conselho» — o último poema que o ortónimo escreveu — ou num poema como «Demogorgon» — de Álvaro de Campos —, aparece cifrada uma forma de sexualidade que, em 1972, nomeia de «sexualidade branca». A análise de Eduardo Lourenço destes conteúdos dificilmente sondáveis, que, em décadas posteriores viriam a ser expostos de ampla exposição crítica, é admirável. Eduardo Lourenço está a expor esses conteúdos de um modo muito elegante e com a descrição que isso merecia. Já Cesariny fá-lo de um modo mais violento, porque está a fazer uma espécie de outing de Pessoa. No caso de Cesariny, há uma coisa muito curiosa — ele dá os exemplos embora esteja numa posição um bocado difícil e contraditória.

P — E que posição é essa?

AMF — Por um lado, Cesariny diz que há um conteúdo homoerótico e vai expô-lo. Por outro lado, diz que estas coisas da sexualidade não têm importância nenhuma. Seja como for, o primeiro ponto é o maior. Cesariny quer expor o conteúdo homoerótico. Só que alguns exemplos que dá são contrariados. Pessoa fê-lo com deliberação. Onde se pensa que Pessoa pode ter sido traído por um conteúdo homoerótico foi o próprio que pôs nos poemas sintomas disso e fê-lo de um modo construído e deliberado.

P — E o António M. Feijó o que acha?

AMF — Embora os poemas tenham conteúdos homoeróticos, há deliberação nisso e estão longe de ser indicativos seja do que for. Para mim, a melhor descrição da sexualidade de Pessoa é a que Stephen Booth, crítico de Shakespeare, disse sobre os sonetos de Shakespeare, tal como citado num livro recente de M. Gray de Castro. Booth disse que os sonetos revelam que Shakespeare era heterossexual ou homossexual ou bissexual ou teria outra identidade sexual. É isto que os sonetos revelam. No caso de Pessoa, parece-me haver uma natureza deliberada e construída em muitos destes textos, mas isso não me parece ser probatório de nada.

|

| Frontispício de O Virgem Negra, de Mário Cesariny de Vasconcelos, publicado em 1989. |

P — Os aspetos místicos e astrológicos foram alguns dos muitos interesses de Pessoa. Diz-se que falhou por pouco ao profetizar a data da sua morte. É mesmo verdade?

AMF — Essa parte não conheço. Mas há literatura sobre isso de pessoas que analisaram esse lado mais místico de Fernando Pessoa, esse lado mais associado às ciências ocultas…

P — O que lhe quero perguntar é: qual a importância dessas leituras alternativas na vida e na obra de Fernando Pessoa?

AMF — Essas leituras foram muito importantes para Fernando Pessoa. Conhece-se uma carta que Pessoa escreve a Sá-Carneiro em que diz ter começado a ter experiências ocultistas com uma tia. A importância disso para Pessoa é uma importância poética e literária. É o uso que isso tem na sua literatura.

P — Se tentássemos estabelecer um paralelismo com a música, seria correto dizer que Schönberg está para Pessoa como Brahms está para Pascoaes?

AMF — Em certo sentido é verdade. Quando falamos da relação entre ambos, não podemos esquecer que Pascoaes escreve com um idioma poético anterior ao de Pessoa. Desse ponto de vista, em termos de história literária, há aspetos em que Pascoaes precede Pessoa.

P — Precede como?

AMF — Precede no domínio da expressão formal ou no domínio da coadunação daquilo que fazem com a contemporaneidade mais viva do seu tempo. Pessoa está muito próximo das vanguardas europeias. Pascoaes ignora-as absolutamente. Apesar de Pascoaes tentar criar um movimento de vanguarda, a Renascença Portuguesa, a verdade é que a Renascença Portuguesa não tem nada de cosmopolita ou europeu. É um acontecimento paroquial português. Idiomaticamente, no habitat do espaço literário, Pascoaes precede o Pessoa. Se nós entendermos a literatura dos mais importantes Modernistas como uma continuação do Alto Romantismo, acho que isto é verdade — Pascoaes está no ponto mais avançado do seu tempo.

P — Miguel Tamen referiu na apresentação do seu livro que este era «o melhor livro alguma vez publicado sobre Fernando Pessoa». O que acha da consideração?

AMF — Não me compete falar sobre isso. Não me compete fazer um juízo de valor sobre a minha obra nem sobre a magnífica indulgência do Miguel que, sendo meu amigo, fala desse modo. Mas não me compete, a mim, falar sobre isso.

P — Bom, mas este seu livro, que inaugurou a coleção «Pessoana», da INCM, série Ensaios, acabou de ser premiado pela Associação Portuguesa dos Críticos Literários, com o Prémio Jacinto do Prado Coelho 2016. Ficou surpreendido?

AMF — Fiquei surpreendido! Não estava à espera de nada. E, evidentemente, fico grato também a quem decidiu atribuí-lo.

P — Pessoalmente, fiquei muito surpreendida, ao ler no seu livro que o seu poema preferido de Fernando Pessoa é uma versão de um poema de Aleister Crowley, «Hino a Pã». O que o fascina neste poema?

AMF — [risos] Não! Não é o meu poema preferido de Pessoa. O que eu digo no livro é que é um dos grandes poemas de Pessoa.

|

|

Aleister Crowley (1875-1947) foi um conhecido mago,

ocultista e poeta britânico. |

P — Porque faz o elogio a este poema?

AMF — Esse poema é uma tradução que Pessoa fez de um poema de Crowley. Cesariny, que é um dos grandes poetas do século xx português, e por quem tenho uma admiração muito grande, às vezes também tem coisas absurdas e uma delas era dizer que Crowley excede Pessoa! Ora dizer que Crowley excede Pessoa, do meu ponto de vista, é absurdo. Esse poema de Crowley, «Hymn to Pan», em inglês não parece ser um poema assinalável. Nem sequer faz parte daquilo que pode ser a consideração dos seus precursores, de poetas contemporâneos ou de poetas que vieram a seguir à morte de Crowley. Interessantemente, a influência do Crowley vai notar-se em certos músicos de rock.

P — Como por exemplo?

AMF — Jimmy Page, Led Zeppelin… Aparece, aliás, na capa do álbum Sgt. Pepper, dos Beatles, e foi uma imagem escolhida pelos Beatles. E isto não é uma questão trivial porque isto põe Fernando Pessoa no mesmo conjunto de que fazem parte os Beatles.

P — Esse ponto de vista é interessante…

AMF — Estamos a falar da cultura mais importante do século xx. Digo isto porque em Portugal, por vezes, não se percebe bem do que se está a falar e as pessoas falam de Pessoa com uma desenvoltura ignorante. Pessoa excede-nos completamente!

P — E voltando à versão portuguesa do poema de Crowley…

AMF — O que Pessoa fez, com a sua tradução, foi um poema extraordinário! Isto levanta um problema muito curioso. Como é que uma versão portuguesa de um poema escrito noutro idioma pode ter uma força maior do que a do original? A versão de Pessoa aviva e traz para primeiro plano o que o poema original apenas esboçou ou de que apenas se aproximou ao de leve.

|

| Capa do álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles (1967), onde se pode identificar a figura de Aleister Crowley, no canto superior esquerdo. |

P — A propósito de Pessoa (mas também de Cesariny, Oscar Wilde…), refere, no livro, a páginas tantas: «[…] a parte de arte e de vida na existência de um autor é contingente, não havendo repartição ideal entre uma e outra […]. A escolha de um dos braços do dilema que opõe a arte à vida foi feita por William Yeats.» A vida de um autor tem de ser assim tão «trágica»?

AMF — Isso é daquelas coisas que as pessoas não param de discutir: Fernando Pessoa seria o homem que não era nada? O homem que nunca viveu? O homem que era vazio? Teria tido um défice de vida devido a uma consumição exclusiva e intensa da obra? Isto é uma conversa tipicamente portuguesa! Ninguém fora daqui está preocupado com esta contabilidade. Aliás, isto em Portugal serve mesmo para criticar Pessoa. As pessoas acham mesmo que Pessoa teve este défice de vida. Mas não se percebe bem o que é que querem dizer com isto. Será que querem dizer que Pessoa deveria ter escrito mais e ter-se divertido menos? Porque é que alguém diria isto? Só pode ser por ressentimento daquilo que ele escreveu. Isto é um juízo de ressentimento. Podemos inverter este pensamento e dizer que Pessoa teve a vida mais intensa do século xx português.

P — Como no poema de Álvaro de Campos: «Sentir tudo de todas as maneiras / viver tudo de todos os lados»…

AMF — Sobretudo porque escreveu esta obra gigantesca, ocupando a sua vida a escrever esta obra gigantesca. Quando Yeats fala da relação entre a vida e a obra, tem coisas muito precisas na cabeça, como o caso de Oscar Wilde, a quem a vida — no sentido da brutalidade da vida — destruiu a existência. Por razões particulares e também pela sua homossexualidade, que na altura era penalmente perseguida de modo selvagem. Mas não só por isso. Wilde esgotou a sua vida na conversa — que era o seu género literário por excelência. «Palavras, leva-as o vento» — e Yeats tinha isso presente. A questão da vida e da obra está presente em todos os grandes autores e é sempre uma questão importante. Vou dar apenas um exemplo, que julgo ser interessante. Uma das canções recentes de Bob Dylan diz o seguinte: «So many good things in life that I’ve overlooked» [tantas coisas boas na vida às quais não dei importância]. No caso de Bob Dylan, é um lamento irónico, e para nós é também um lamento irónico alguém como ele lamentar-se desse modo. Poderíamos dizer que ele não teve as experiências exaltantes que poderia ter tido? Talvez, mas, se calhar, o resultado não é mau.

P — Será que o génio da criação dos heterónimos — Shakespeare — teve de esperar mais de 300 anos para voltar encarnar em Pessoa?

AMF — Shakespeare é um dramaturgo stricto sensu, e, deste ponto de vista, a natureza dramática das suas obras cria figuras: Othelo, King Lear, Hamlet… No entanto, o que se pode dizer é que há algo de contrastante entre Shakespeare e Fernando Pessoa. Não é clara a relação entre Shakespeare e Macbeth. Shakespeare não está a falar pela boca de Macbeth do modo que Pessoa fala pela boca de Campos. Quando Pessoa fala pela boca de Campos, não há um curto-circuito entre Pessoa e Campos. Campos continua a ser contínuo, extensivo ou coextensivo a Pessoa. No caso de Shakespeare face a Macbeth, podemos falar de despersonalização, no sentido em que é concebível que entre Shakespeare e Macbeth não haja relação a não ser imaginativa e criativa de construir aquela figura, mas é uma figura que se destaca do seu criador. Isto transforma Shakespeare numa coisa muito menos sondável. Existe, de facto, um contraste entre Pessoa e Shakespeare. Uma das melhores observações que li sobre a relação de Shakespeare com as suas criaturas é precisamente de Teixeira de Pascoaes, que em O Penitente diz que ninguém conheceu tão bem Shakespeare como Hamlet. Isto é extraordinário! Para Pascoaes, Hamlet tem uma identidade própria, cuja robustez de figuração é tal que o transforma numa criatura idêntica a nós. O que Pascoaes estava a dizer é que a relação entre dramaturgo e personagens é bi-direcional, vai do dramaturgo para as personagens, e reflui destas para ele. No caso de Hamlet, diz que é Hamlet que conhece Shakespeare. E Pascoaes diz-nos outra coisa também. Diz-nos para lermos com muita atenção estas peças presumindo que estas pessoas ou a conformação destas pessoas fazem parte de uma coterie, que é a coterie que conhecia o autor.

|

| Para António M. Feijó, Fernando Pessoa poderá «ter tido a vida mais intensa do século xx português». |

P — De Shakespeare, já traduziu Hamlet e Noite de Reis. Acha que Shakespeare procurou explicar o mundo ou procurou, antes, questioná-lo?

AMF — Temos de perceber a existência de Shakespeare… Shakespeare é um ator, é um empresário de uma companhia de teatro, é o dramaturgo residente dessa companhia de teatro e vive num contexto — Londres, onde há outras companhias de teatro — de competição entre teatros. E tinha enredos disponíveis na literatura a que tinha acesso. Aliás, a maioria dos enredos nem era dele.

P — Onde ia Shakespeare buscar os enredos?

AMF — Ia buscá-los a novelas italianas, a crónicas inglesas, a Geoffrey Chaucer, a outras peças de outros autores. Na verdade, ia buscá-los ao que estava à mão.

|

| Noite de Reis, por William Hamilton, óleo sobre tela, 1797. |

P — Shakespeare tinha um grande rival, Christopher Marlowe…

AMF — Sim, era um grande rival. Mas Marlowe morreu muito cedo.

P — E como é que Shakespeare trabalha essas novelas e crónicas?

AMF — O que o Shakespeare faz é pegar nesses textos e saturá-los com intensidade. E tem um objetivo específico: a apresentação pública da peça. E, claro, que a peça tenha êxito.

P — Qual é a natureza do público de Shakespeare, na Londres do século XVI?

AMF — É um público muito estratificado: desde a pessoa que está na plateia em pé — como era a plateia naquela altura, no centro do teatro — até a um público mais literato.

P — Está a falar da própria corte?

AMF — Sim, mas não necessariamente por ser corte. Dentro da corte iam ao teatro sobretudo os que eram literatos ou tinham uma inclinação filosófica mais marcada. O caso de Shakespeare é um bouquet muito completo. Não estou certo de que ele tivesse um programa muito deliberado de explorar ou questionar o mundo, ou seja o que for. Ele tinha de criar estas personagens.

P — A verdade é que ao criá-las tornou-se um autor intemporal e que nos deixa ainda hoje a pensar…

AMF — Isso sim, claro!

|

|

| Hamlet e Horácio no cemitério, por Eugène Delacroix, óleo sobre tela, 1839. |

P — Licenciou-se, em 1977, em Estudos Anglísticos na Faculdade de Letras. Lembra-se de qual o foi o autor que suscitou em si a vontade de seguir estudos anglísticos?

AMF — Não houve um autor em particular. O que houve foi ter pensado em fazer uma licenciatura — na altura eram quatro anos — que me permitisse passar esses quatro anos a fazer aquilo de que gostava mais: ler. Pareceu-me, na altura, que era uma boa ideia.

P — Rumou aos Estados Unidos para fazer o seu mestrado e doutoramento, concluídos em 1980 e 1985, respetivamente. Quais as principais diferenças que encontrou no ensino nos dois países?

AMF — As melhores universidades do mundo são nos Estados Unidos da América. Isto por ser uma mera constatação. Julgo que era o Nabokov que dizia que as duas coisas mais extraordinárias dos Estados Unidos eram as universidades e os parques naturais! Nas universidades, encontrei de diferente ser tudo construído para que as pessoas florescessem.

P — A ideia do self-made man, a oportunidade para todos?

AMF — Não tem a ver com a construção da sua vida pessoal. Mas sim com a ideia de os alunos poderem florescer no domínio académico. Vou dar um exemplo: se está a estudar filosofia, tem uma biblioteca disponível, que pretende ser exaustiva, e tem pessoas que estão interessadas em discutir consigo problemas filosóficos e acham que isso é interessante, e que deve ter tempo para pensar neles e discuti-los. Nos Estados Unidos, tenta-se reduzir ao mínimo necessário tudo aquilo de natureza instrumental que faz parte da vida das pessoas e das instituições. Nas universidades americanas tudo é feito para que os alunos possam ter tempo de florescer intelectualmente.

|

| Wyndham Lewis, em 1913, figura central do Modernismo inglês. |

P — Dedicou-se ao estudo de Wyndham Lewis, que foi novelista, pintor, ensaísta e figura central na história do Modernismo, fundador do Vorticismo. Para quem não conhece Lewis, quais os principais aspetos a reter?

AMF — Wyndham Lewis é uma criatura muito particular. Se falássemos dos quatro mosqueteiros do Modernismo, falaríamos de Joyce, de Pound, de Eliot e de Lewis. Destes quatro mosqueteiros, Lewis é aquele que tem um obscurecimento canónico. Para os outros três, Lewis era alguém a quem eles reconheciam uma força análoga à sua. Num dos seus ensaios, Eliot descreveu Lewis como o homem mais inteligente do século.

P — Também Ezra Pound considerava Lewis como o único escritor em língua inglesa que se poderia comparar a Dostoievski.

AMF — Exato! Eles tinham essa ideia de Lewis. Lewis escreveu ficção, mas escreveu também sobre política, arte, filosofia… Escreveu extensivamente sobre todos os domínios. É também um autor de uma inteligência e insolência extraordinárias! De uma… violência também extraordinária! Cometeu, porém, muitas imprudências. Alienou toda a inteligência do seu tempo. Atacou, por exemplo, de modos demolidores os [elementos do Grupo de] Bloomsbury, Virginia Woolf e os seus amigos, que nunca lhe perdoaram isso e tentaram silenciá-lo. Tentou também hostilizar todos os intelectuais do seu tempo. Lewis tomou ainda algumas decisões políticas absolutamente imprudentes. Fez apologias do fascismo, por exemplo. As apologias que Lewis faz do fascismo levantam problemas de leitura. É preciso perceber o que Lewis entende por fascismo. Para ele, o fascismo é indistinguível do leninismo. Estas apologias que Lewis faz do fascismo são muito, mas mesmo muito, particulares e não têm a ver com aquilo que hoje entendemos por fascismo. É complexo tentar perceber o porquê da apologia. Lewis é ainda um autor que decidiu empolar e encobrir muitas das suas posições. Há livros, de Lewis, em que ele na página 110 toma uma posição e na página 348 defende outra completamente oposta, mas não o faz por contradição lógica. Ele sabe que isto está a acontecer e fá-lo deliberadamente. Trata-se de um movimento de ocultação deliberada. Isto transforma aquele universo em algo muito complicado e de um brilhantismo dificilmente excedível, mas sem grande capacidade de ter sucesso público.

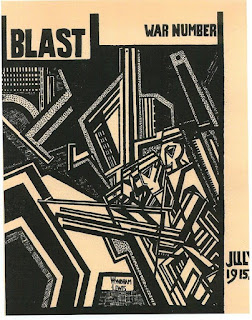

P — Lewis está também muito associado à revista Blast, contemporânea da Orpheu.

AMF — Exatamente, e Pessoa tinha a revista Blast! Nunca percebi muito bem como Fernando Pessoa conseguiu ter a revista Blast.

P — Literatura e artes plásticas são duas expressões de artes que, apesar de diferentes, reservam pontos em comum. Acha que foi com o Modernismo que se intensificou a aproximação entre o universo da escrita e o mundo das imagens?

AMF — Não, isso é uma tensão de séculos! A maior parte da pintura tematiza episódios literários.

P — Bíblicos, principalmente.

AMF — Desde bíblicos até à literatura profana. É um invariante a relação entre a escrita e as imagens.

|

| Capa da revista vorticista Blast, de julho de 1915. |

P — Durante a sua estada nos Estados Unidos da América apanhou Jimmy Carter e Ronald Reagan na presidência, Michael Jackson e Madonna a subir aos tops musicais. Como era viver na América na década de 1980? O que aprendeu com a sua experiência americana?

AMF — Isto é demasiado amplo para lhe poder responder em poucas frases. Já tinha conhecido a América antes, fiz lá o último ano do liceu. Como referiu, esses presidentes — o que é interessante — o que posso dizer é que a América de Nixon, a América de Carter e a América de Reagan têm naturalmente alguns aspetos que são idênticos. Há um lado da democracia americana que persiste. Porém, a volatilidade e a inovação de toda a sociedade americana é tal que as diferenças para a América de cada um desses tempos são abissais! São diferenças drásticas!

P — Dê-nos exemplos dessas diferenças.

AMF — No final dos anos 1960, na cultura social e política americana havia uma efervescência que depois desaparece. No domínio intelectual, ao liberalismo sucede-se um domínio intelectual também liberal mas de tipo conservador. Estas diferenças são drásticas, grandes, evidentes, exuberantes, públicas. Coloca-se aqui um problema para quem gosta dos Estados Unidos. Costumava dizer isso nas minhas aulas e agora a experiência recente, a experiência atual, dá-me razão. Para quem goste da América é muito difícil fazer uma apologia ou defesa dela, porque a realidade americana está sempre em aberto. Em Portugal, temos a tendência de ver a realidade como a repetição do que foi. Com algumas diferenças — mais crise, menos crise —, mas a realidade aqui é mais ou menos aquilo que já conhecemos. Nos Estados Unidos, a realidade é tão volátil e o desfecho pode ser tão inesperado que quem gosta dos Estados Unidos (em Portugal ou na Europa) está sempre numa posição difícil, porque sabe que a realidade americana pode vir a desapontá-lo daqui a uma semana.

P — Refere-se ao atual presidente, Donald Trump?

AMF — O caso de Donald Trump é um caso interessante desse ponto de vista. Alguém que tenha elogiado, como foi o meu caso, alguns aspetos da sociedade americana no passado pode ser desapontado a qualquer momento.

P — Escreveu Shakespeare, em A Tempestade, que o inferno está vazio e os diabos estão aqui. Donald Trump parece-lhe ser um diabo na terra?

AMF — [risos] Não! Não iria tão longe! Donald Trump tem um lado de Rei Ubu, é uma criação da televisão — no sentido mais elementar do que é a televisão. Uma figura de reality show ao comando de um país pode vir a ter formas grotescas de dominação. Donald Trump não é uma coisa completamente inesperada. Há acontecimentos anteriores nos Estados Unidos que faziam prever uma coisa destas. Se alguém quiser fazer uma história contemporânea da emergência de Trump, poderia começar em 1964 com Barry Goldwater. Goldwater estava muito mais à frente de Trump — no sentido articulado — e começou um movimento que teve agora esta forma final. Quando Goldwater perdeu para Johnson, fez fogo sobre o coração do sistema. Quando perdeu para o Jonhson, acusou de imediato as estruturas federais de infiltração comunista, tentando deslegitimar a vitória do Jonhson. Diz-se agora que se Trump tivesse perdido, não teria telefonado a Clinton a conceder, alongando o debate na América. Este ponto é crucial, é da essência do sistema: o vencido legitima o vencedor e concede-lhe legitimidade. Se tivesse perdido, Trump não o teria feito. Foi Goldwater que iniciou isso. Creio que Goldwater demorou mais de 24 horas a conceder. Porque é que ele demorou tanto tempo a fazer isso? Porque ele não reconhecia legitimidade a quem ganhou. E isto vai ao coração do sistema democrático americano.

P — Falou da televisão e do poder da televisão. E agora pergunto-lhe: afinal o que é e para que serve o conselho geral independente da RTP, a que preside?

AMF — É muito simples e é uma questão muito interessante, até do ponto de vista democrático. O operador público de rádio e televisão, RTP, tem um acionista que é o Estado. Antes de existir o conselho geral independente, era o governo que nomeava o conselho de administração da RTP. E o governo que nomeava o conselho de administração esperava que este tivesse linhas de atuação consonantes com as do governo e a política do governo. Este arranjo numa sociedade democrática é altamente problemático. O operador público de rádio e televisão não deve fidelidade a um governo, mas deve fidelidade aos contribuintes, àqueles que pagam a chamada contribuição audiovisual.

|

| Barry Goldwater foi senador pelo estado do Arizona e o candidato republicano a presidente dos Estados Unidos da América na eleição de 1964. |

P — Qual foi a alteração feita?

AMF — Criou-se o conselho geral independente, que é composto por seis pessoas que não têm a ver nem com a televisão nem com o governo.

P — E quais são os poderes do conselho geral independente?

AMF — Este conselho tem poucos poderes, mas são poderes nucleares. Tem o poder de indigitar o conselho de administração, que deverá ser aprovado. Tem ainda o poder de destituí-lo, bem como de avaliar o projeto estratégico do conselho de administração. Além disso, tem funções de supervisão e fiscalização da empresa. São poucos poderes, mas são poderes muito fortes. Do meu ponto de vista, o conselho geral independente da RTP tem uma função crucial, que é a de ser o procurador de quem paga a contribuição audiovisual. Aliás, a nossa atuação tem sido sempre nesse sentido. Devemos ainda tentar defender a autonomia e a independência da RTP.

P — E conseguem mesmo ser «independentes»?

AMF — Neste caso, devo reconhecer que não há a mínima interferência do governo na RTP. É uma questão de facto: não houve, nem há, a mínima interferência.

P — Desde que o conselho geral independente foi criado, o governo já mudou de cores políticas. É o modo de atuar o mesmo?

AMF — Exato. Sim, é. Nem no governo anterior nem neste houve a mínima tentativa de interferência na RTP, pelo contrário. Genérica, teórica e conceptualmente, é muito importante a existência de um esquema destes, porque isola o operador público de rádio e televisão…

P — … de cair no perigo de uma propaganda governamental?…

AMF — Sim, claro. De cair no perigo de ser uma televisão do governo.

P — Está contente com o desempenho do atual conselho de administração da RTP, que o conselho geral independente indigitou?

AMF — Sim, sim!

P — E enquanto presidente do conselho geral independente da RTP, acha que é possível fazer serviço público e programação de qualidade sem estar preso aos números da audiência e às receitas comerciais?

AMF — A sua pergunta é a quadratura do círculo conceptual disto. Quando o atual conselho de administração entrou em funções, tinha uma política, um projeto de ideias, diferente do anterior conselho de administração. Ou seja, o anterior conselho de administração entendia que o operador público deveria concorrer e competir pelas audiências diretamente com os operadores privados, fazendo o mesmo tipo de programação. O atual conselho de administração entende que competir com os operadores privados pelas audiências não é o fim/objetivo estratégico do operador público. Entende, sim, que o operador público deve ter uma estratégia, uma prática diferenciadora, que permita, de algum modo, criar emulação no setor, ou dinamizar o setor.

P — Como por exemplo?

AMF — Apoiando produtoras independentes — que é o que estão a fazer. As produtoras independentes têm agora um acesso muito maior à televisão — e isto é um incentivo ao favorecimento de uma indústria nacional de produção de conteúdos. Se a RTP fizer, como está a fazer, um apoio a séries portuguesas — mesmo que o resultado inicial, em termos de audiências, não seja o melhor —, há um ganho de serviço público. É o ganho de estar a fortalecer uma indústria criativa que pode a prazo ganhar uma robustez que ainda não tem. E isto é importante para o País.

P — Nos anos de 1960-1970, quando o índice de analfabetismo da população portuguesa era elevadíssimo, grandes intelectuais portugueses tinham programas literários e culturais na televisão pública em horário nobre. Se bem me lembro, de Vitorino Nemésio, Imagens da Poesia Europeia, de David Mourão-Ferreira, só para referir alguns. Acha que hoje isto já não faz sentido?

AMF — Já há vários programas culturais e literários na televisão. Por razões pessoais e profissionais, até deveria segui-los com mais atenção. Claro que faz todo o sentido! Aliás, existem noutros países. E faz todo o sentido por uma razão muito simples: há todo um conjunto significativo de leitores interessados em ouvir falar de modo articulado e inteligente sobre estes assuntos.

|

| Figura eminente das letras e da cultura portuguesas do século xx, David Mourão-Ferreira foi também autor de alguns programas de televisão, nomeadamente Imagens da Poesia Europeia, para a RTP. |

P — Está a dizer que fazem sentido em horário nobre?

AMF — Sim, claro. Não vejo objeção nenhuma a isso, muito pelo contrário.

P — Foi diretor da Faculdade de Letras (2009‑2013) e é atualmente vice-reitor da Universidade de Lisboa. Ainda dá aulas?

AMF — Sim, continuo a dar aulas todos os semestres. Considero que as aulas são o centro da atividade de um professor universitário.

P — Quais são os principais desafios por que está a passar a Universidade de Lisboa atualmente?

AMF — A atual Universidade de Lisboa é o resultado da fusão da Universidade «Clássica» e da Universidade Técnica de Lisboa. O processo de fusão tem três anos e decorreu sem turbulência. Foi um casamento perfeito, no qual os ganhos de eficiência — que a fusão e a gestão do atual reitor trouxeram — são enormes. E mais uma vez é uma questão de facto e não de apreciação. São ganhos que vão desde os ganhos de economia de estrutura e de gestão até à limpidez e fluidez dos processos que foram instituídos.

P — A Universidade de Lisboa recebe cada vez mais alunos estrangeiros. Isso também é um grande desafio, não é?

AMF — Sim, e não recebe apenas alunos do Erasmus. O reitor tem feito viagens ao Brasil no sentido de captação de alunos brasileiros, e o resultado é extraordinário. Curiosamente, o que neste momento mais interessa os estudantes brasileiros na Universidade de Lisboa são os mestrados e os doutoramentos. Do nosso ponto de vista, isto é muito desafiante. Aliás, como o reitor disse, a Universidade de Lisboa é atualmente a maior universidade do País, com cerca de 50 mil alunos, e deve ter atingido o seu numerus optimus. A este nível, o único ganho aqui é com estudantes estrangeiros. Se forem estudantes de mestrado e doutoramento, ainda melhor. A fusão das duas universidades levou a um salto nos rankings internacionais. E não se deu apenas pela mera adição. Muito se fez para que o salto fosse ainda maior. Estamos, neste momento, em 160.º lugar na posição mundial. Nos rankings que cobrem as universidades ibero‑americanas (Espanha, Portugal e América Latina), a Universidade de Lisboa está em 2.º lugar, só abaixo da Universidade de São Paulo. Do ponto de vista de produtividade científica, a Universidade de Lisboa é a mais produtiva da Península Ibérica.

|

| António M. Feijó licenciou-se, em 1977, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Hoje, é lá que continua a dar aulas. |

P — Foi uma das personalidades do mundo académico que se afirmou, em termos pessoais, contra a adoção de um novo acordo ortográfico, por considerar que a ortografia não deve ser alvo de legislação. A seu ver, o que é urgente melhorar?

AMF — O melhor seria revogá-lo. Na ausência da revogação ou se isso não for de todo possível — aliás, não percebo porque é que isso não é possível, como também nunca percebi qual é a retração de muitos opositores ao acordo de tentar precipitar ou provocar ou suscitar um referendo sobre essa questão —, aperfeiçoá-lo é, decerto, a segunda melhor das possibilidades, isto se o aperfeiçoamento for tão drástico que torne o acordo relativamente inconsequente.

P — Fernando Pessoa aceitou de bom grado a reforma ortográfica de 1911?

AMF — Não aceitou nada bem. Aliás, ele continuou a escrever na ortografia pré-reforma. A oposição dele era uma oposição política bastante interessante. Ele dizia que a reforma violava um modo de existência visceral das pessoas. As pessoas escrevem de um certo modo, e é incompreensível que o Estado se arrogue decidir que as pessoas passem a escrever de outro modo. É completamente inaceitável que o Estado se arrogue legislar sobre questões de ortografia!

P — A nível literário, o que tem diabolicamente admirado recentemente?

AMF — Tenho um problema que suponho ser um problema de outras pessoas: sou um leitor profissional e sou determinado por muito do que faço. Mas quero tornar claro que só escrevo sobre aquilo que quero escrever, de um ponto de vista profissional, e tudo o que leio, por necessidade profissional, é também tudo aquilo que me dá gosto ler de um ponto de vista pessoal. Claro que isso determina muito daquilo que tenho para escrever ou para ler. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto é este: o tempo de vida das pessoas, sendo finito, obriga a fazer escolhas. Entre os maiores textos das criaturas mais extraordinárias que alguma vez escreveram e alguma coisa de qualidade desconhecida — que só será conhecida no fim do meu tempo de leitura —, optarei sempre pelos primeiros.

P — Prefere jogar pelo seguro…

AMF — Mais do que jogar pelo seguro, alguns destes textos maiores são textos que podem surgir a uma pessoa como sendo de conhecimento necessário para a sua vida ou para o modo como pensam. Se não são de conhecimento necessário, permitem, no entanto, suspeitar que se pode estar a perder alguma coisa que teria um efeito importante ou que seria de uma extrema utilidade a que por imprudência não se teve acesso. Muitas vezes e talvez de um modo injusto — como são as injustiças das escolhas —, não sigo muito o que se faz na atualidade.

P — Terminamos a entrevista na América. «How many roads must a man walk down / Before you call him a man?» [Quantas estradas deve um homem percorrer / Antes de lhe chamarem homem?] Sabe a resposta, António M. Feijó?

|

| Bob Dylan, defensor acérrimo dos direitos civis dos negros norte-americanos, no início dos anos 1960, algures no Sul dos Estados Unidos da América. |

AMF — [risos] Podem ser muitas, podem ser poucas, podem ser muito poucas… Essa canção em particular tem uma implicação política que nem todas as canções de Bob Dylan, longe disso, têm. Tem a ver com os direitos civis norte-americanos. Essa canção é de 1963 e saiu no Freewheelin’ Bob Dylan, que é segundo álbum dele. No fundo, Bob Dylan pergunta nessa canção: «Quantos testes tem o ser humano de passar para que seja reconhecido como pessoa?» E isso era o que estava a acontecer com os negros norte‑americanos na altura. Dylan questiona: «Quantas provações é que são precisas passar para se poder ser considerado uma pessoa?» Este, para mim, é o ponto de vista mais imediato da canção — levanta um problema político, um problema de exasperação. Noutro prisma, menos imediatamente político, a questão pode colocar-se assim: «Por quantas experiências é que alguém tem de passar para ser uma pessoa?» E pode chegar‑se a ser pessoa com 4 anos de idade — depende da natureza e da experiência.

P — E a resposta estava mesmo Blowin’ in the wind [ao sabor do vento]?

AMF — A resposta estava certa. O tempo ia resolver isso, como resolveu no caso particular dos negros norte-americanos. Muitas vezes, as pessoas ignoram, no seu antiamericanismo, que os Estados Unidos dissolveram ou destruíram o apartheid interno — em parte significativa do seu território —, do mesmo modo que o Mandela o dissolveu na África do Sul. E Dylan estava a dizer isso mesmo que o tempo estava iminente, estava próximo, estava a aproximar-se. Aliás, a canção é um pequeno contributo para que o tempo fosse cada vez mais próximo.

Lisboa, fevereiro de 2017

Publicações Relacionadas

-

-

CITADOR IMAGINÁRIO #13

10 Maio 2016

-

-

-

Neste outono, leia ou releia a obra pessoana

27 Setembro 2021

Publicações Relacionadas

-

CITADOR IMAGINÁRIO #13

Há 2 dias