por Tânia Pinto Ribeiro

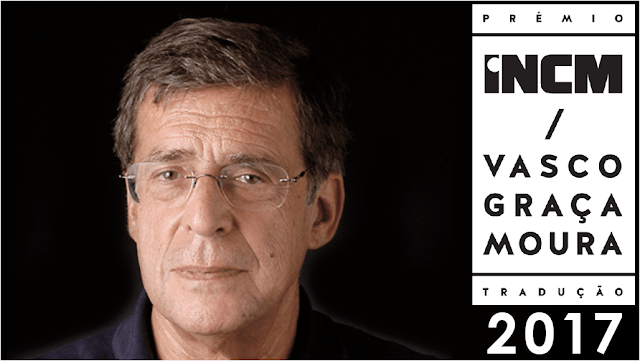

Até agora escreveu mais prosa e teatro que poesia, mas foi precisamente no terreno fértil dos poemas que José Gardeazabal sobressaiu por entre mais de 200 candidaturas à primeira edição do prémio INCM/Vasco Graça Moura. E foi precisamente a sua história do século vinte, «um livro de saltos e acumulações», no dizer do poeta, que acabou por vencer, por unanimidade dos votos do júri, o disputado galardão da editora pública. Uma história escrita a partir de factos e de alguns recuos, que o autor compôs há cerca de oito anos, e que vem agora estrear a renovada coleção Plural, iniciada em 1982 por Vasco Graça Moura. Uma espécie «de cartografia do próprio tempo, um olhar filosófico para a realidade que colhe o nó da questão do século XX, uma antiepopeia, um louvor não lírico, quase cirúrgico que não deixará nenhum leitor indiferente», assim se referiu José Tolentino Mendonça, presidente do júri, à obra distinguida de Gardeazabal. Quanto ao prémio, diz Gardeazabal que significou sobretudo um reencontro do autor com a sua obra. E se cada escritor desenvolve uma relação pessoal com a escrita, Gardeazabal não foge à regra: gosta de escrever todos os dias, e normalmente trabalha em dois ou mais projetos ao mesmo tempo. Quanto à palavra «profissional» diz que convive mal com a literatura, mas que a literatura é a sua forma de viver. Já a inspiração encontra-a na leitura, porque afinal «Ler é o princípio da Literatura». E se Theodor W. Adorno defendia que depois de Auschwitz é impossível escrever poemas, Gardeazabal vem refutar o mandamento do filósofo alemão e vem mostrar com esta sua história, como o século feito de tragédias, bombas e Holocausto — mas também de pequenas coisas, como pessoas a sorrir no canto das fotografias — nos transformou totalmente. E à Literatura também. Vem provar que neste já adolescente século XXI e numa Europa assolada por crise(s) sucessiva(s), a poesia continua viva e em toda a parte. E mais, numa «poética que arrisca alimentar o esquema das oposições, num exercício invulgar, notável e vertiginoso» José Gardeazabal consegue também a proeza de conduzir «a literatura para um lugar novo», como tão bem salientou o júri do prémio, composto por José Tolentino Mendonça, Jorge Reis-Sá e Pedro Mexia. Um prémio que vem revelar um poeta novo às letras portuguesas contemporâneas. Entrevista a José Gardeazabal.

Até agora escreveu mais prosa e teatro que poesia, mas foi precisamente no terreno fértil dos poemas que José Gardeazabal sobressaiu por entre mais de 200 candidaturas à primeira edição do prémio INCM/Vasco Graça Moura. E foi precisamente a sua história do século vinte, «um livro de saltos e acumulações», no dizer do poeta, que acabou por vencer, por unanimidade dos votos do júri, o disputado galardão da editora pública. Uma história escrita a partir de factos e de alguns recuos, que o autor compôs há cerca de oito anos, e que vem agora estrear a renovada coleção Plural, iniciada em 1982 por Vasco Graça Moura. Uma espécie «de cartografia do próprio tempo, um olhar filosófico para a realidade que colhe o nó da questão do século XX, uma antiepopeia, um louvor não lírico, quase cirúrgico que não deixará nenhum leitor indiferente», assim se referiu José Tolentino Mendonça, presidente do júri, à obra distinguida de Gardeazabal. Quanto ao prémio, diz Gardeazabal que significou sobretudo um reencontro do autor com a sua obra. E se cada escritor desenvolve uma relação pessoal com a escrita, Gardeazabal não foge à regra: gosta de escrever todos os dias, e normalmente trabalha em dois ou mais projetos ao mesmo tempo. Quanto à palavra «profissional» diz que convive mal com a literatura, mas que a literatura é a sua forma de viver. Já a inspiração encontra-a na leitura, porque afinal «Ler é o princípio da Literatura». E se Theodor W. Adorno defendia que depois de Auschwitz é impossível escrever poemas, Gardeazabal vem refutar o mandamento do filósofo alemão e vem mostrar com esta sua história, como o século feito de tragédias, bombas e Holocausto — mas também de pequenas coisas, como pessoas a sorrir no canto das fotografias — nos transformou totalmente. E à Literatura também. Vem provar que neste já adolescente século XXI e numa Europa assolada por crise(s) sucessiva(s), a poesia continua viva e em toda a parte. E mais, numa «poética que arrisca alimentar o esquema das oposições, num exercício invulgar, notável e vertiginoso» José Gardeazabal consegue também a proeza de conduzir «a literatura para um lugar novo», como tão bem salientou o júri do prémio, composto por José Tolentino Mendonça, Jorge Reis-Sá e Pedro Mexia. Um prémio que vem revelar um poeta novo às letras portuguesas contemporâneas. Entrevista a José Gardeazabal.

PRELO (P) — Nadine Gordimer, Nobel da literatura 1991, dizia que a «poesia é um esconderijo e um altifalante». Concorda?

José Gardeazabal (JG) — A literatura é tanto exposição como esconderijo. Por vezes esconder é o princípio de ver. Há uma tradição da poesia que a torna a campeã da exposição, uma tradição que foi reiterada até à adulteração. Em relação a essa poesia, a escrita de história do século vinte está mais do lado do esconderijo. Poesia escondida atrás de um século. A história tem aqui algo de esconderijo, de não exatamente. Mas em muitos outros textos, ficção, teatro e outros, acho que estou mais do lado da exposição.

Para mim a literatura tem algo de recuo e de grito. Escrever é como dar um passo atrás e, em vez de sair um grito, sai literatura. É um ajuste de contas com o mundo. Lentamente, e muitas vezes em silêncio. Mais silêncio que altifalante. Certo é que a literatura enquanto esconderijo nos revela coisas novas e verdadeiras sobre nós, individual e coletivamente.

P — Como teve conhecimento do resultado do Prémio INCM/VGM?

JG — Através de um telefonema muito simpático do José Tolentino Mendonça.

P — E como reagiu quando soube que era o vencedor?

JG — Fiquei contente.

P — Recorda-se dos primeiros poemas que escreveu? Como começou a sua aventura literária?

JG — Sim, dos primeiros poemas e dos primeiros outros textos.

P — A prosa é um terreno que lhe poderá ser fértil também?

JG — Até agora escrevi mais prosa e teatro que poesia. Primeiro há a literatura, só depois a forma da literatura. Romance, teatro, poesia, prosa curta, tudo são veículos para a literatura. O meu foco é nas ideias e nas palavras, só depois surge o veículo, prosa, poesia, o que seja. Acontece começar um livro que pensava vir a ser de poesia e vê‐lo exigir ser prosa à minha frente. Ou o contrário, de prosa em poesia ou teatro. Nesses momentos temos de respeitar o texto. Fazer literatura é também respeitar a forma da literatura.

P — Onde vai encontrar inspiração?

P — Onde vai encontrar inspiração?

JG — Gosto de ler quase tudo. Ensaio, teatro, ficção, poesia. Não é para mim um prazer ter um bom livro para ler e não o fazer. Ler é o princípio da literatura. Não é, certamente, o fim. Mas é o princípio.

P — Tem escritores de eleição?

JG — Há muitos autores que fazem parte importante da minha vida. A sensação de descobrir um desses autores é sempre de uma estranha familiaridade e humanidade partilhada. É um acontecimento de alegria.

P — O que é que os leitores podem esperar de história do século vinte?

JG — É difícil falar sobre um livro. É um objeto que fala por si, que diz o que quer dizer e por vezes diz mais do que o autor pode dizer. Diz e pensa. Se correr bem, o livro pensa por si.

Este texto é feito de fragmentos, saltos, acumulações. Num certo sentido o contrário de história. Não há personagens, não há ações consequentes, há uma multidão de factos, movimentos, observações. Não há culpas, responsabilidades, vencedores. Num outro sentido, mais profundo, este texto é uma história honesta, um fluxo de consciência do século. O século vai‐nos dizendo coisas mas não lhe conseguimos apontar o dedo. Não o conseguimos agarrar.

Uma certa ofuscação não é propositada, acontece. É como se o escritor visse mal e retirasse os óculos para compreender melhor. E neste caso do século vinte, compreender pode vir de ver pior, ver de longe, com alguma saudável miopia. A primeira coisa que perdemos quando vemos mal ao longe são as personagens, as datas, as simplicidades narrativas. Este livro é uma história escrita a recuar, um passo atrás até perder datas e nomes, perder fios condutores, um observador que recua em relação à história até a transformar em literatura. Um recuo que se torna poesia.

Uma certa ofuscação não é propositada, acontece. É como se o escritor visse mal e retirasse os óculos para compreender melhor. E neste caso do século vinte, compreender pode vir de ver pior, ver de longe, com alguma saudável miopia. A primeira coisa que perdemos quando vemos mal ao longe são as personagens, as datas, as simplicidades narrativas. Este livro é uma história escrita a recuar, um passo atrás até perder datas e nomes, perder fios condutores, um observador que recua em relação à história até a transformar em literatura. Um recuo que se torna poesia.

Acho que este texto pode ser lido a partir do ponto que quisermos e terminar também onde quisermos. De certa forma podemos ler apenas frases ou conjuntos de palavras. É uma literatura de fragmentos, como aqueles fragmentos gregos em que se suspeita que alguém gostou de alguém, ou alguém matou alguém, mas não sabemos, não temos a certeza. Nesta história também impera o fragmento. Não é cada página que é o centro, o poema, são os vários fragmentos, individualmente, que têm personalidade própria. Os fragmentos ou o texto todo, ambos têm uma personalidade própria.

Por exemplo, o índice. Foi uma agradável surpresa. Acaba por oferecer uma leitura própria, ao mesmo tempo alusiva ao texto completo, leitura sumário, e por outro lado um novo texto, vivo por si mesmo. O índice foi uma sugestão dos editores da INCM e de certa forma sugere um método de leitura do texto. Além de acrescentar um «poema», por assim dizer.

P — Para si, na História do século XX, qual foi o acontecimento maior?

JG — Talvez um dos sentidos deste livro de poesia com o século vinte em fundo seja precisamente enterrar os acontecimentos concretos do século. Os grandes e os pequenos, as bombas, as barbáries, e as pessoas a sorrir no canto das fotografias. Está muita coisa lá, mas subentendida e por vezes perdida para sempre. É uma caixa com o século que se afasta de nós, até percebermos apenas contornos, impulsos. Há coisas do século vinte aqui escondidas. Escondidas do leitor e do autor. Não é o autor que as esconde, é a natureza do século e do texto que o faz. Nisso a poesia deste século vinte é como a história, trabalha sobre as sombras, é o contrário da transparência.

Não me sinto à vontade para eleger o acontecimento mais importante do século que passou. De certa forma é fácil cair num campeonato da ignomínia quando se trata do século vinte. Neste texto de poesia, como em outros textos meus, acho que o pior do século passado está presente, em pessoa ou na sombra, mas gosto de resistir a uma certa complacência na convivência com a desgraça. Dito isto, as grandes tragédias do século vinte mudaram o que somos como seres humanos. Mudaram a nossa imagem no espelho, mudaram a literatura. Neste século vinte e um estamos do outro lado do espelho, e isso influencia como nos vemos e como nos escrevemos.

Não me sinto à vontade para eleger o acontecimento mais importante do século que passou. De certa forma é fácil cair num campeonato da ignomínia quando se trata do século vinte. Neste texto de poesia, como em outros textos meus, acho que o pior do século passado está presente, em pessoa ou na sombra, mas gosto de resistir a uma certa complacência na convivência com a desgraça. Dito isto, as grandes tragédias do século vinte mudaram o que somos como seres humanos. Mudaram a nossa imagem no espelho, mudaram a literatura. Neste século vinte e um estamos do outro lado do espelho, e isso influencia como nos vemos e como nos escrevemos.

Um exemplo: Beckett. No À Espera de Godot, mas também na sua prosa, Watts, Murphy, Molloy, etc. É tudo extraordinário. É uma literatura do fim, que nesse sentido é uma literatura do século vinte. É um caminho absoluto que chega a uma rua de um só sentido. É um dos grandes fios da literatura. Algum desse sentimento de fim e de desamparo é lido hoje por nós como eco de uma civilização que viveu o Holocausto. É o nosso ponto de vista, a partir de hoje, sendo hoje o fim do século passado e o princípio deste século. Mas podemos ler o À Espera de Godot como literatura pós-holocausto ou literatura pós‑bomba atómica, e há argumentos que sugerem que a experiência das explosões nucleares foi a determinante para Beckett, para a espera por Godot. As explosões nucleares eram o acontecimento marcante no imediato pós‐guerra. Só depois veio o Holocausto. Duas tragédias com significados e sentidos diferentes, que nos responsabilizam de forma distinta. Mas as duas mudaram o que é ser humano, e o que é pensarmo‐nos humanos daqui para a frente. Ora, isso é relevante para a literatura? É e não é. Se lermos Godot à luz do Holocausto ou à luz das explosões nucleares lemos duas obras diferentes. Ambas magníficas, mas diferentes. Esse é o papel dos acontecimentos únicos na literatura. Aumentam o sentido, espalham‐no em várias direções. Nesta história do século vinte temos, por assim dizer, o grande e o infinitamente pequeno, o histórico no sentido político e o histórico no sentido pessoal. É um livro de saltos e acumulações, como aqueles mecanismos anteriores ao cinema em que espreitávamos por uma ranhura para ver figuras a passar e essa passagem dava‐nos a ilusão de movimento. Imagens fixas cuja passagem imitava o cinema. Cinema antes do cinema. Esta poesia é uma tentativa de espreitar. Vamos ver menos, ver mais, ver coisas diferentes. Parte do que fica é o movimento do século. Ou a ilusão do movimento.

P — Tem projetos para o futuro no campo literário?

JG — Muitos dos meus projetos futuros foram completados no passado, nos últimos 8 a 10 anos. Gosto de escrever todos os dias e normalmente trabalho em dois ou mais projetos ao mesmo tempo. Tenho uma ideia dos três ou quatro textos que quero trabalhar cada ano, mas muitas vezes as coisas mudam e outras ideias que pensava estarem à espera do seu tempo, impõem‐se, mudo os planos. «Planos» aqui é tudo entre aspas.

JG — Muitos dos meus projetos futuros foram completados no passado, nos últimos 8 a 10 anos. Gosto de escrever todos os dias e normalmente trabalho em dois ou mais projetos ao mesmo tempo. Tenho uma ideia dos três ou quatro textos que quero trabalhar cada ano, mas muitas vezes as coisas mudam e outras ideias que pensava estarem à espera do seu tempo, impõem‐se, mudo os planos. «Planos» aqui é tudo entre aspas.

Tenho uma ideia‐mãe, um título, alguma ideia do tempo que preciso de dedicar ao projeto. Depois é começar a escrever até acabar de escrever.

Revejo os textos um ou dois anos depois, quando penso que os gostaria de ter prontos para publicação. Outros ficam escritos a cru, à espera outra vez do seu tempo.

Ou seja, sim, tenho vários projetos para o futuro.

P — Gostava de viver inteiramente da escrita? Isto é, ser um escritor profissional?

JG — A palavra profissional convive mal com a literatura. Mais tempo para escrever, sim, seria muito bom. A literatura é a minha forma de viver e um grande prazer.

P — Agora que o livro já saiu do prelo, o que acha do resultado final? Gostou da experiência de publicar na editora pública?

JG — Devo dizer, com a sinceridade possível, que o cuidado na edição e a qualidade do volume final excederam todas as minhas expectativas. Houve paciência para cuidar do texto por parte dos editores, e uma grande inspiração no grafismo da capa e do texto. A palavra pública, como em editora pública, adquiriu para mim um sentido mais concreto e profundo depois desta experiência. Associo‐a a cuidado e esmero.

P — Todos nós desenvolvemos uma relação pessoal com a escrita. O texto, neste caso, os poemas não nascem sem um processo de escrita. Qual é o processo de escrita de José Gardeazabal?

JG — Leio muita coisa diferente. Para mim ler e escrever são atividades irmãs e irmãs gémeas. Preciso de ler para escrever e escrever ajuda a ler melhor. Escrever é ler melhor.

O meu dia ideal começa pela leitura, depois a escrita chega, e a partir de determinado momento as duas coisas estão presentes e muito próximas.

Então quase tudo, uma conversa num café, um programa de rádio passam a ser alimento para a literatura. Literatura é escrita e leitura, pelo menos essas duas coisas.

Este livro teve a sua vida, noutro lugar. Agora como que volta para mim, já envolto numa capa própria, algo fechado sobre si, mas com pistas novas e verdadeiras. O diálogo que tem comigo é diferente do diálogo do tempo da escrita. Agora é uma coisa mais equilibrada. Existe o livro e o escritor, é um diálogo, acontece em duas direções. No início, o exercício da escrita tem algo de monólogo e só depois se torna um diálogo. Isso é bastante gratificante. Gostei de voltar a encontrar e falar com este livro. Tornou‐se um amigo.

P — Quanto tempo demorou a escrever este livro?

JG — Este livro foi escrito há cerca de oito anos. Demorou três a quatro meses a escrever e revi‐o há um ano atrás.

P — Posso saber quem foi a primeira pessoa a quem deu a ler os seus poemas?

JG — A primeira pessoa a ler os meus textos foi o meu pai. Gostou. Leu romance e teatro, anda não tinha lido poesia. Algumas amigas e amigos também leram coisas pequenas, fragmentos. No caso de história do século vinte tenho de agradecer aos membros do júri, pois eles foram, neste caso, primeiros leitores. Isto se aceitarmos que quem escreve não é leitor de si mesmo, ou é um leitor bastante imperfeito de si mesmo. A minha revisão deste texto recordou‐me o que ele tem de resistente, de sólido e duro, de difícil, por isso o meu reconhecimento a estes primeiros leitores.

Março de 2016