Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”

«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências

Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”

«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências

- Cultura

- Entrevistas

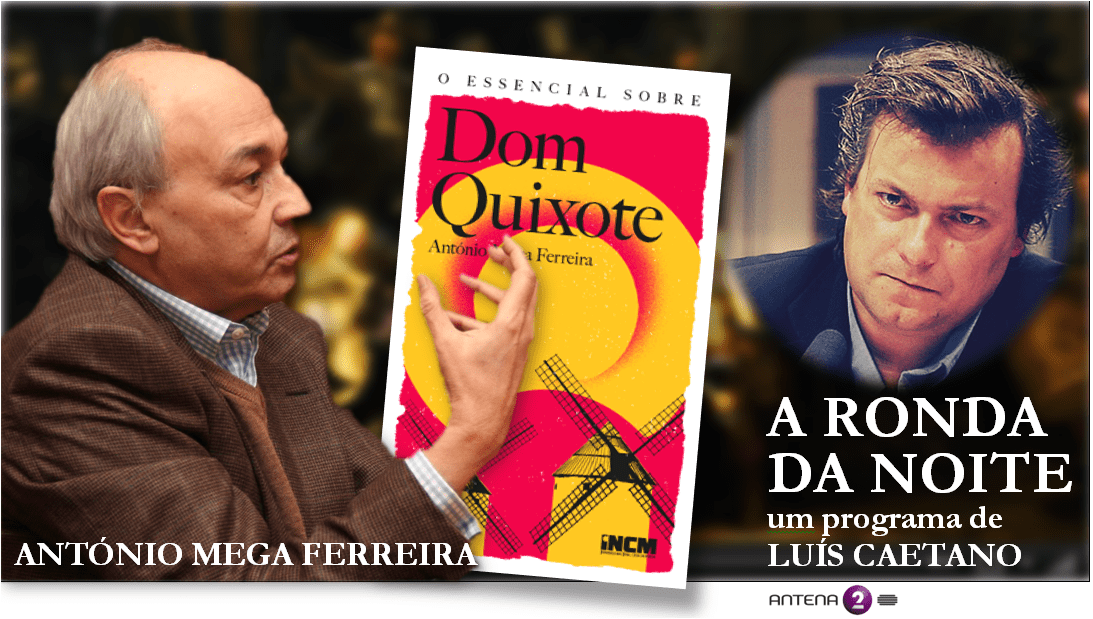

António Mega Ferreira em entrevista # 2/2 — «Toda a opção política deve obedecer a uma visão cultural»

(continuação da 1.ª parte)

PROUST, CAMUS E CAMILO

PRELO (P) — Escreveu, feitas todas as contas e se não me engano, mais de 30 obras, entre a ficção, o ensaio, a biografia, a história do Benfica. Tem algum terreno preferido?

ANTÓNIO MEGA FERREIRA (AMF) — Não consigo. Não consigo escolher. Não consigo efetivamente escolher.

Bom, evidentemente que eu tenho um terreno preferido que, se quiser, era aquele em que eu gostaria de ser excelente, que é poesia. Como não sou excelente, só publiquei dois livrinhos pequeninos e não publicarei mais poesia até ao fim da minha vida.

P — Nunca diga nunca!

AMF — Eu não publicarei! Vão cá ficar centenas. Mas eu não publicarei mais poesia, porque a poesia, de facto, é a ficção suprema, como dizia o Wallace Stevens. Mas, para além disso, a poesia deve ser a expressão mais concisa da verdade das coisas. Para isso, há meia dúzia deles que já o fizeram genialmente. E, por muito que se tente, nada daquilo que eu escrevo em poesia, para mim, tem essa dimensão do que esses enormes poetas — Paul Celan, Wallace Stevens ou, lá mais para trás, poetas até mais antigos, de outros séculos… — coisas que fizeram que são absolutamente… É impossível dizer melhor aquelas ou outras coisas com a mesma intensidade.

De resto, não. Eu passo do ensaio à ficção — porque, hoje em dia, praticamente já não escrevo crónica jornalística — e, portanto, ando entre a ficção e o ensaio. Gosto muito da ficção. Se calhar, tenho um pouco a sensação de que tudo aquilo que acumulei ao longo da vida, consigo exprimi-lo melhor através do ensaio do que através da própria ficção.

P — Publicou há pouquíssimo tempo Hotel Locarno. Fale-nos um pouco desta obra.

AMF — Hotel Locarno é o nome do meu hotel preferido em Roma. Há uns anos tive a ideia de que queria escrever um livro de contos. Tinha uma série de contos. Eu demoro 20 anos a escrever um livro de contos: escrevo um; 3 anos depois escrevo outro; começo 7; depois, com os anos, tenho 14 começados… E depois, de repente, dá-me uma coisinha má (ou boa?), e em 3‑4 meses digo: «É este, é este, e vou acabar este…» Porque, normalmente, andei durante tantos anos a pensar naquilo, que já tenho dentro da cabeça a construção. Só falta escrever. Escreve-se e pronto! A coisa engraçada é que sempre pensei neste tipo de contos — e quando digo «sempre» digo para aí há uns 15 anos que pensava nisto —, e tinha aberto no computador uma pasta que diz «Hotel Locarno». E eu queria escrever este livro chamado Hotel Locarno, e queria escrever um conto situado no Hotel Locarno; era uma ação que se passava no Hotel Locarno, que era a paixão demencial de um poeta Italiano, Gabriel D’Anunzzio, por uma grande estrela do cinema mudo italiano, chamada Eleonora Duse. E depois um dia disse: OK! Então, vamos lá escrever esta história. Comecei a investigar, a ler coisas, e descobri que o Hotel Locarno abriu no ano seguinte à morte de Eleonora Duse. E a desilusão foi tão grande! Porque isto não impedia, em ficção, de mesmo assim situar a história no Hotel Locarno. O que é que interessa? Está bem, não era este Hotel Locarno, era um outro. Mas a desilusão foi tão grande! Porque durante tantos anos eu tinha andado a pensar naquela cena, naquela paixão dos dois, para situar naquele hotel, que eu conheço bem. Portanto, sabia o que é que se situava no largo, o que se situava na terraza lá de cima, da qual se vê a Piazza del Popolo… ou do outro lado, de onde se vê a cúpula de São Pedro…Todo o espaço da representação da história estava na minha cabeça. A desilusão foi tão grande, que deixei de lado. Não consegui escrevê-lo. Mas mantive o título do livro. Portanto, o livro chama-se Hotel Locarno, e não há lá nenhuma história chamada «Hotel Locarno». Eu explico isso numa nota final com esta história, a dizer: achei que era uma falta de respeito pelo Hotel Locarno agora retirar o título, só porque eu não consegui lá meter uma história. Paciência! Não consegui a história, mas fica o título do livro. O livro chama-se Hotel Locarno e tem 13 contos, escritos ao longo dos anos.

AMF — Hotel Locarno é o nome do meu hotel preferido em Roma. Há uns anos tive a ideia de que queria escrever um livro de contos. Tinha uma série de contos. Eu demoro 20 anos a escrever um livro de contos: escrevo um; 3 anos depois escrevo outro; começo 7; depois, com os anos, tenho 14 começados… E depois, de repente, dá-me uma coisinha má (ou boa?), e em 3‑4 meses digo: «É este, é este, e vou acabar este…» Porque, normalmente, andei durante tantos anos a pensar naquilo, que já tenho dentro da cabeça a construção. Só falta escrever. Escreve-se e pronto! A coisa engraçada é que sempre pensei neste tipo de contos — e quando digo «sempre» digo para aí há uns 15 anos que pensava nisto —, e tinha aberto no computador uma pasta que diz «Hotel Locarno». E eu queria escrever este livro chamado Hotel Locarno, e queria escrever um conto situado no Hotel Locarno; era uma ação que se passava no Hotel Locarno, que era a paixão demencial de um poeta Italiano, Gabriel D’Anunzzio, por uma grande estrela do cinema mudo italiano, chamada Eleonora Duse. E depois um dia disse: OK! Então, vamos lá escrever esta história. Comecei a investigar, a ler coisas, e descobri que o Hotel Locarno abriu no ano seguinte à morte de Eleonora Duse. E a desilusão foi tão grande! Porque isto não impedia, em ficção, de mesmo assim situar a história no Hotel Locarno. O que é que interessa? Está bem, não era este Hotel Locarno, era um outro. Mas a desilusão foi tão grande! Porque durante tantos anos eu tinha andado a pensar naquela cena, naquela paixão dos dois, para situar naquele hotel, que eu conheço bem. Portanto, sabia o que é que se situava no largo, o que se situava na terraza lá de cima, da qual se vê a Piazza del Popolo… ou do outro lado, de onde se vê a cúpula de São Pedro…Todo o espaço da representação da história estava na minha cabeça. A desilusão foi tão grande, que deixei de lado. Não consegui escrevê-lo. Mas mantive o título do livro. Portanto, o livro chama-se Hotel Locarno, e não há lá nenhuma história chamada «Hotel Locarno». Eu explico isso numa nota final com esta história, a dizer: achei que era uma falta de respeito pelo Hotel Locarno agora retirar o título, só porque eu não consegui lá meter uma história. Paciência! Não consegui a história, mas fica o título do livro. O livro chama-se Hotel Locarno e tem 13 contos, escritos ao longo dos anos.

P — Recebeu o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, em 2002, pelo livro de contos A Expressão dos Afetos. Qual a importância dos prémios na carreira de um escritor?

AMF — Não lhe posso responder genericamente. Não sei que importância tem para os escritores. Para mim, pessoalmente, tem uma enorme importância, porque foi o reconhecimento feito por críticos, pelos meus pares, escritores também, e isso foi um estímulo. O Prémio, quando não é venal — e esse não é; já não me lembro de quanto é que foi, na altura, para aí cinco mil euros; não é com isso que se enriquece nem que se profissionaliza um escritor —, o que é importante é o reconhecimento. É a sensação de que não se está a falar no deserto, sozinho. Que há um eco. Para lá dos exemplares do livro que se vendem, há um eco. Um prémio representa um eco. Há um conjunto de pessoas que acham que aquele livro foi, naquele ano, o melhor livro de contos que se publicou, neste caso em Portugal. E isso é extremamente importante. Teve para mim dois aspetos interessantes. Um deles foi o reconhecimento e o estímulo. O outro foi bloqueador. O Hotel Locarno é o meu primeiro livro de contos, depois desse, de há 13 anos para cá. Tem um efeito bloqueador. Ou seja, tem-se a noção de que o nível de expectativa criado com aquela obra exige muito mais de nós do que provavelmente aquilo que antes exigia. O efeito que eu diria mais importante é um efeito altamente positivo, é um efeito altamente motivador: receber um grande prémio, e sobretudo receber um grande prémio com o nome de Camilo Castelo Branco, isso é uma alegria enorme!

P — Tem algum escritor português que ame? Ou de que goste muito?

P — Tem algum escritor português que ame? Ou de que goste muito?

AMF — Mais do que um. Camilo Castelo Branco, absolutamente! Esse «amo», para distinguir entre o «amar» e o «gostar muito» [risos]; «gosto muito» de Eça, mas «amo» Camilo. É diferente. É outra coisa.

Adoro Jorge de Sena, que acho um escritor assombroso. Acho os Sinais de Fogo o grande romance incompleto do século XX.

P — Ia pedir-lhe três obras portuguesas intemporais, excecionais.

AMF — Os Sinais de Fogo, do Jorge de Sena, absolutamente. Em certa medida, o final do romance do século XIX em Portugal é um romance de Vitorino Nemésio chamado Mau Tempo no Canal, que é uma obra superior, também. Mas é uma obra superior de feitura mais tradicional. É um romance do século XIX escrito no século XX. Admiravelmente escrito. É um livro fantástico. Onde Está a Felicidade, do Camilo, que é das obras maiores da literatura portuguesa. Mas, começo a dizer Onde Está a Felicidade, e vêm todos: vem o Amor de Perdição, que é extraordinário. E vem O Demónio do Ouro, que é uma coisa formidável. E depois vem tudo, até A Queda dum Anjo é incrível. É difícil escolher porque, na realidade, Camilo foi um asteroide, um meteoro que caiu sobre a literatura portuguesa e é, a muitos títulos, um escritor inclassificável. É um escritor incaptável. Isto que eu vou dizer é aproximativo, é uma imagem: eu tenho sempre a sensação de que, se eu quisesse, perceberia tudo o que o Eça de Queirós quis dizer. Tenho a sensação de que, mesmo que quisesse, nunca conseguiria perceber tudo o que o Camilo Castelo Branco quis dizer. Porque o Camilo joga com uma outra dimensão, que é a dimensão mais profunda da alma humana. Uma espécie de emoção subterrânea. É a emoção da qual nós não sabemos dizer o nome. E é uma coisa incrível! Porque, de repente está-se a ler o Camilo, e descobre-se uma identificação… Uma história de raparigas raptadas nas margens do Douro, e de repente o leitor está lá dentro. E está lá dentro a identificar-se com as personagens que acabam de acender nele uma luz que ele não sabia que tinha dentro de si. É um… É um santo das almas, Camilo. E é um santo das almas portuguesas, ainda por cima! Nesse aspeto compreendo que Camilo não seja um escritor muito universal. Porque há uma corda que vibra em Camilo que é absolutamente portuguesa. Retintamente portuguesa.

P — Publicou na INCM O Essencial sobre Proust e Camus, foi uma proposta sua?

AMF — E está aí outro para sair, sobre Dom Quixote.

P — Foram propostas suas, o Proust e o Camus?

AMF — Foram. Tanto um como o outro. Exatamente. O Proust, falei com o Diretor Editorial e chamei-lhe a atenção para o facto de que em 2013 passavam 100 anos sobre a edição do primeiro volume do À la recherche du temps perdu [Em Busca do Tempo Perdido], de Proust. E disse-lhe: «Acho que não podes deixar passar isto.» Entretanto, tinha havido uma inflexão percetível na coleção «Essencial». É que a coleção tinha mudado de grafismo, tinha mudado de formato, e tinha mudado, parecia-me também, de orientação num sentido que eu considero muito positivo — tinha saído, finalmente, um livro sobre um autor estrangeiro, Shakespeare, com texto do Prof. Mário Avelar. Um livro excelente, um livro de introdução a Shakespeare, absolutamente magnífico! E eu disse: «Ah, mas até que enfim que há aqui uma aberta. Então já posso lá meter… ou propor, pelo menos.» E propus de facto isso. A proposta foi aceite. Fiz o Proust e depois disse: «Bom, e aqui há um pequeno problema: é que depois há o centenário de Camus, e não se pode deixar passar o centenário de Camus.» E o Diretor Editorial, na sua infinita generosidade e abertura de espírito, disse-me: «Bem, está bem. Então Camus, pronto.» E eu fiz esses dois Essenciais, e foi algo que me deu um enorme prazer fazer.

P — E muito brevemente, o que é essencial saber sobre Proust?

P — E muito brevemente, o que é essencial saber sobre Proust?

AMF — O essencial a saber sobre Proust, é que Proust foi o único escritor que escreveu um romance sobre o tempo.

P — E sobre Camus?

AMF — E sobre Camus o essencial talvez seja dizer que, em todas a circunstâncias da vida, nunca deixou de defender o direito do mais fraco à liberdade.

P — Para si qual é o magnum opus de Camus e de Proust?

AMF — De Proust, é a obra inteira. São os sete volumes da Recherche. E de Albert Camus, acho que é O Estrangeiro, francamente. É um dos livros da minha vida, e um dos livros que eu leio e releio continuamente. Já não sei quantas vezes li O Estrangeiro, e acho que é o livro de Albert Camus.

P — Leu o primeiro volume de Em Busca do Tempo Perdido com 20 anos…

AMF — 21-22 anos, sim.

P — Os outros foi «lendo à medida que a vida, a curiosidade ou alguns interesses particulares lhe pediam, sem ordem ou um programa definidos». É difícil entrar-se no universo de Proust?

AMF — Não é fácil. Admito que não é fácil. E muitas vezes entrar no universo de Proust requer uma aprendizagem que demora décadas. Acho que foi isso que me aconteceu. Eu li, de facto, o primeiro volume do Proust, Du coté de chez Swann tinha 22 anos — e sei isso porque no meu primeiro volume continuo a conservar o bilhete de comboio da linha de Sintra de 1971, portanto, eu tinha 22 anos — e li nessa altura o primeiro volume. E depois passaram anos até ler o segundo, À l’ombre des jeunes filles en fleur. Depois dei um salto e fui ao sétimo, ao último, para ver como é que aquilo tudo acabava, Le temps retrouvé. E depois andei um bocado aos saltos, e durante muitos anos nem sequer tinha lido o sexto volume, que era Albertine disparue. Tinha lido os outros todos aos saltos, Sodoma e Gomorra, Le coté de Guermentes,… mas não tinha lido esse. E depois, um dia, disse: «Não! Há aqui uma coisa que eu tenho absolutamente que fazer.» Que era aquilo que o Proust dizia: o Proust insistia muito que o livro dele não podia ser lido aos bocados. Tinha que ser lido de fio a pavio. Um romance deve ser lido de fio a pavio. Fui dizendo «OK… há de ficar para mais tarde…», e depois houve um dia em que eu disse: «Não, não é mais tarde, é agora!»

P — E foi a eito?

AMF — Foi talvez há uns 7-8 anos, em que foi de um lado a outro. E quando acabei a última página… [pausa] descobri que era outro! Descobri que era outro. Como leitor, eu tinha mudado. Ao ler aquele livro de um lado a outro, como ele deve ser lido, de uma ponta à outra, eu tinha descoberto subitamente que… Tinha descoberto imensos erros na minha vida. Na minha vida de leitor. Tinha descoberto: «Ah, mas porque é que perdeste tanto tempo a ler isto, aquilo e aqueloutro? Estava tudo aqui! E tu tiveste isto na estante estes anos todos» e não aproveitei. Mas penso que recuperei. Já o li segunda vez de um lado ao outro. Depois da primeira, já o li segunda vez.

P — A propósito de Albertine disparue, que foi originalmente intitulado La fugitive, o Proust escrevia: «Não podemos ler um romance sem emprestar à heroína os traços daquela a quem amamos.» Enquanto leitor, este exercício faz-lhe sentido?

AMF — Enquanto leitor do Proust, não. Os traços que ele emprestou a Albertine eram os de um homem, que era o motorista dele, Agostinelli, que ele transfigurou como uma mulher. E quase de certeza que projetou, na personagem da mulher que ele cria, traços do Agostinelli, que era uma paixão assolapada do Proust. O Proust fervia em pouca água, do ponto de vista afetivo. Tinha umas paixões extraordinárias. O Agostinelli foi uma paixão que durou seis meses. Não exageremos. Ao que parece sequer correspondida, fisicamente, porque o Agostinelli não era dessas praias. Era de outras: tinha mulher, que vivia, aliás em casa do Proust, com ele também, tudo aquilo era uma enorme confusão!

Portanto, eu acho que todo o grande escritor transfigura, magnificando, o mínimo pormenor da vida comezinha de todos os dias. E isso é que faz o grande escritor. Faz agigantar tudo! A paixão pelo Agostinelli, vamos adimitir isso, tem eco, pelo menos, em dois volumes completos do romance dele. Mas começa lá atrás. Porque o Proust não escreveu de seguida. Ele queria que a gente o lesse de seguida, mas ele escreveu para trás e para diante. Escrevia em dois ou três volumes ao mesmo tempo. Nesse livrinho de O Essencial [sobre Proust], encontrei uma imagem, que é a imagem de um organista, que toca em diversos teclados, e toca ao mesmo tempo. E o Proust escreve exatamente assim: escreve aqui, depois dizia lá à governanta «Traz-me aí aquele caderno…», que era uma coisa que depois foi parar ao terceiro volume. Ele escrevia ali mais um bocado, e depois voava para outro. Na realidade, todo o grande escritor transfigura…

P — … um certo ressoar biográfico para aquilo que escreve?

AMF — … de forma que aquilo aparece, efetivamente, magnificado, engrandecido.

P — O escritor António Mega Ferreira também faz isso?

AMF — Modestamente… Eu não sou um grande escritor. Eu disse um grande escritor faz isso. [Risos.]

P — Mas também faz?

AMF — Tento fazer. Qualquer escritor tenta fazer isso. Tento fazer isso, provavelmente sem sucesso, mas não sou o melhor juiz para avaliar… Mas, claro, transformar um episódio… pegar num episódio e começar… Por exemplo, neste livro de contos que saiu, há uma série de contos que são episódios. Pegar em episódios aparentemente indiferentes e dar àquilo a dimensão de uma narrativa — ainda que uma curta narrativa, como é o conto — é uma tentativa de transfigurar e magnificar o real. Quer seja uma coisa que nos tenha acontecido, quer seja uma coisa que tenha acontecido a outros, ou tenha visto, ou que tenha observado, um pormenor… Todo o escritor quer fazer isso. Quer fazê-lo magnificamente. Mas só muito poucos é que conseguem fazê-lo. Como Proust.

P — O «homem absurdo» de Camus é o que enfrenta lucidamente a condição — e a humanidade — absurda. A luta em si é suficiente para preencher o coração do homem, António Mega Ferreira? Consegue imaginar Sísifo feliz?

AMF — Consigo imaginar Sísifo feliz, claro. A luta pode, em certas condições, preencher completamente o coração do homem. Há exemplos históricos extraordinários. Ghandi, por exemplo. Não tenho qualquer dúvida de que o coração de Ghandi ficou completamente preenchido por aquilo que ele fez toda a vida, que foi apenas lutar. Nunca se soube muito bem qual era o programa político de Ghandi. Ainda hoje não se sabe. Ghandi é assim uma entidade…

Portanto, eu acho que é possível imaginar Sísifo feliz. Aliás, nesse ensaio o Camus recorda o mito de Sísifo, que é de facto extraordinário, que é aquela ideia fantástica de que um homem, Sísifo, empurra o rochedo por uma montanha acima, e quando chega ao topo da montanha, sistematicamente, o rochedo vem por ali abaixo. E Sísifo desce, e volta a empurrar, e assim sucessivamente. É possível imaginar Sísifo feliz quando vem a descer da montanha, é o que diz Camus nesse ensaio. É quando ele vem a descer que ele se apercebe da necessidade, do imperativo de continuar a empurrar o rochedo para o alto da montanha, embora sabendo que o rochedo há de rolar, de novo, até cá abaixo.

É! É possível imaginar Sísifo feliz.

A NECESSIDADE DO REFORÇO DE UM PENSAMENTO CRÍTICO

P — De facto, entre as melhores manifestações de consciência crítica do século XX, a presença de Camus é certamente uma das mais generosas. Como pensador, que peso dá à filosofia de Albert Camus?

AMF — A lição fundamental de Camus foi, num tempo em que tanta gente tinha tantas certezas, ele não tinha certeza nenhuma. Quando hoje se lê Camus, sobretudo o seu ensaísmo — estou a pensar em L’homme révolté, do ponto de vista ensaístico, para mim o livro maior de Albert Camus — o que é extraordinário é que, com um estilo muito afirmativo, que é o estilo dos moralistas franceses do século XVIII — ele é um moralista francês do século XX, no sentido literário do termo — com o estilo de um Saint-Simon, por exemplo, ele é muito afirmativo da dúvida. O que ele faz com esta certeza absoluta é dizer-nos que não há nada mais certo do que a dúvida.

P — E acha que é necessário um reforço do pensamento crítico neste momento de crise económica e social em que vivemos?

AMF — Penso que a existência, a afirmação e o reforço do pensamento crítico é um imperativo de qualquer tempo. Nenhuma sociedade efetivamente evolui sem uma pensée critique, sem um grupo — quando digo um grupo, pode ser um grupo de pessoas, um grupo de pensadores, um grupo de pensamentos, ponhamos a coisa assim — que efetivamente coloquem em causa a sociedade. Sobretudo aquilo a que se chama claramente a doxa, o pensamento dominante. Há sempre em todas as alturas sociais um pensamento dominante. Por exemplo, hoje em dia o pensamento dominante é que todas as atividades, inclusivamente as não lucrativas, devem gerar lucro. Este é o pensamento dominante. É conveniente…

AMF — Penso que a existência, a afirmação e o reforço do pensamento crítico é um imperativo de qualquer tempo. Nenhuma sociedade efetivamente evolui sem uma pensée critique, sem um grupo — quando digo um grupo, pode ser um grupo de pessoas, um grupo de pensadores, um grupo de pensamentos, ponhamos a coisa assim — que efetivamente coloquem em causa a sociedade. Sobretudo aquilo a que se chama claramente a doxa, o pensamento dominante. Há sempre em todas as alturas sociais um pensamento dominante. Por exemplo, hoje em dia o pensamento dominante é que todas as atividades, inclusivamente as não lucrativas, devem gerar lucro. Este é o pensamento dominante. É conveniente…

P — Vivemos no tempo do capitalismo.

AMF — É o capitalismo no seu pior. Não é o capitalismo! O capitalismo não é exatamente isto. Isto é o capitalismo na sua versão mais rasteira, aprendida em MBA de universidades neo-capitalistas e neo-liberais. Isto é ensinado como pensamento dominante. E, portanto, já há quem pergunte: «Então, mas a reedição do livro ‘tal’…?» Não estou a referir-me à Imprensa Nacional, não sei o que é que se passa aqui. Mas sei de instituições onde se pensa: «Sim, mas o lançamento do curso ‘tal’, que lucro é que isso vai dar?»

P — Fala-se, aliás, de se encerrar determinados cursos.

AMF — Claro! Porque não dão lucro.

P — E com o argumento de que não dão saída.

AMF — É interessante, provavelmente faz sentido que uma instituição encerre determinados cursos ou determinadas atividades se não têm frequência, se não têm procura. Se não têm procura é porque a oferta é desajustada. Isso é uma questão de organização empresarial — ajustar a oferta à procura que existe. Se não há procura para determinadas coisas, não se pode continuar a oferecer coisas que não são procuradas por ninguém ou são procuradas, numa sociedade de dez milhões de habitantes, por três pessoas. Desculpem, mas de facto ninguém é obrigado a estar a suportar uma coisa que é procurada por três pessoas apenas. Mas não é isso que está em causa. Porque hoje em dia estamos num grau superior de luta. É a necessidade de cada coisa, casuisticamente, gerar lucro. Que é uma ideia «pedestre», completamente. Porque, na realidade, a gestão de uma oferta cultural, por exemplo — é nisso que estou a pensar desde o início — faz-se, não por uma quantificação casuística do lucro, mas pela ponderação global do lucro da oferta. Assim, por exemplo, é perfeitamente admissível em atividades culturais que haja umas coisas que dão lucro que pagam as outras que não dão lucro. Isto é corrente. Enfim, não é o pensamento dominante neste momento. Neste momento, o pensamento dominante nas sociedades em que vivemos — na sociedade portuguesa, claramente — é o lucro. Tudo deve estar orientado para o lucro! Para voltarmos à história do pensamento crítico, o que é essencial é uma crítica sistemática deste pensamento. É pôr em causa isto. E não pô-lo em causa a agitar bandeiras. Pô-lo em causa com argumentos. E os argumentos históricos são esmagadores! Eu lembro-me de um debate em que estava, aqui há uns anos — uma organização de intelectuais de direita convidou-me, como uma pessoa de esquerda, para participar num debate com eles. E eu fui. Hesitei bastante, e depois disse: «Why not?» Então fui lá. A certa altura houve uma coisa hilariante que era quando um deles dizia: «Porque o Estado não tem nada que apoiar a cultura! A cultura deve sobreviver pelo livre jogo das forças do mercado!… Alguma vez o Bach recebeu subsídios?!» Eu interrompi e disse: «Ó meu amigo! O Bach não produziu uma única peça que não lhe fosse paga! Ele era Kapellmeister. Ele era um ‘empregado’ dos príncipes alemães, por onde andou, Dresden, Leipzig, etc. Você escolheu o pior dos exemplos. Não há uma peça do Bach que não tenha sido comprada. Paga pelo Estado.» Ao que me respondeu: «Não, o Estado não existia!» E eu disse-lhe: «Ó meu amigo, não existia? Existia! Existiam era muitos estados. Mas aquilo a que nós hoje chamamos Estado era um príncipe. Eram os príncipes que pagavam ao Bach, e que pagaram toda a vida.» E a cultura fez-se, durante séculos, estritamente assim! Sem mercado.

P — Fala-se muito em «políticas culturais», ou deveria falar-se… Acha que a cultura se submete à política?

AMF — Não. Eu acho que a política é um departamento da cultura. Acho que a visão política, as opções políticas devem obedecer a uma visão cultural. E a visão cultural o que é? É uma visão da sociedade. É tão simples como isto. A visão cultural não é mais do que uma visão da sociedade. Mas é uma visão consequente, articulada, coerente do que é a sociedade, do que são as pessoas, de para onde vai a sociedade. E depois vêm as opções políticas que são: para onde deve ir a sociedade. A direção para onde se vai é a opção política. Aquilo que é, é de facto a visão cultural. Toda a opção política deve obedecer a uma visão cultural.

AMF — Não. Eu acho que a política é um departamento da cultura. Acho que a visão política, as opções políticas devem obedecer a uma visão cultural. E a visão cultural o que é? É uma visão da sociedade. É tão simples como isto. A visão cultural não é mais do que uma visão da sociedade. Mas é uma visão consequente, articulada, coerente do que é a sociedade, do que são as pessoas, de para onde vai a sociedade. E depois vêm as opções políticas que são: para onde deve ir a sociedade. A direção para onde se vai é a opção política. Aquilo que é, é de facto a visão cultural. Toda a opção política deve obedecer a uma visão cultural.

ENTRE A GESTÃO CULTURAL E A ELEVAÇÃO DO NOME DE PORTUGAL

P — Dirigiu a participação de Portugal como país-tema da Feira do Livro de Frankfurt em 1997. Acha que esta feira influenciou a Academia para atribuir o Nobel a José Saramago?

AMF — Yes. E não digo mais sobre isso.

P — Em 1987, criou a revista LER, que é uma revista literária. Foi um dos colaboradores permanentes da revista Egoísta. Os movimentos literários fazem muitas vezes das revistas literárias os seus porta-vozes. Estou a recordar-me da importância do Orpheu e o Portugal Futurista, para o nosso primeiro modernismo, a Presença para o segundo, Vértice para o neo-realismo, Prisma para o surrealismo… Aliás, a publicação da INCM Revistas Literárias do Século XX em Portugal (1985) continua a ser uma obra de referência neste campo… Acha que as revistas literárias ainda desempenham este papel?

AMF — Não. Não, de todo. Nem em Portugal nem nos outros países. Repare, por exemplo, há bocado falámos do Camus. O Camus tem uma polémica célebre com o Sartre, quando se zangam, que é uma das grandes polémicas ideológicas das segunda metade do século XX, que é toda ela feita através das páginas de uma revista, Les temps modernes, em que o Sartre… Bom, quem mandava era o Sartre. Só que disfarçava. Mandava uns assistentes escrever os artigos contra o Camus. Ele nunca escreveu contra o Camus, mesmo. O Camus é que escrevia contra ele. Mas [a polémica] processou-se toda nas páginas de Les temps modernes. As revistas literárias tinham, de facto, esse papel. E tinham esse peso. Hoje em dia, estou a pensar nas revistas literárias francesas, na sua maior parte são magazines: Le magazine littéraire, a Lire, Books, são mais magazines do que revistas literárias. As revistas literárias que existem, por exemplo em França — é o país da Europa onde existem mais revistas literárias; em França e na Alemanha é onde existem mais — as revistas literárias que existem têm já uma participação na sociedade, na vida cultural, na vida intelectual, na via das ideias da sociedade que é hoje bastante reduzida. Mas também o papel do intelectual na sociedade mudou muito nos últimos 50 anos. O intelectual era uma espécie de referência da sociedade.

Hoje em dia, o intelectual não é nada. É um intelectual, pronto. Mas não se pode dizer que os intelectuais sejam referências da sociedade; figuras nas quais as pessoas se revejam. Com certeza, haverá umas pessoas que se reveem neste escritor ou neste intelectual, mas esse peso… Repare uma coisa que é interessante. Quando eu fazia jornalismo — estou a pensar em 1982 — o Grande Prémio do Romance e da Novela da APE era todos os anos anunciado nas primeiras páginas de todos os jornais. No dia em que saía, era a notícia do Telejornal da RTP1. E havia todo um build-up, uma construção de expectativa nos dias anteriores — fala-se neste nome, naquele, no outro… E isto ocupava os jornalistas e as páginas de jornais. Hoje em dia o Grande Prémio da APE sai nas páginas interiores do jornal. Quando muito, uma chamada na capa. Uma chamada: «Zé Maria Pincel ganhou Prémio da APE.» Tumba! Lá para dentro, que não interessa nada. Depois lá dentro, lá vem uma notícia que, normalmente, é uma biografia que a Lusa põe online. Exceto, obviamente, o JL [Jornal de Letras e Ideias] que faz esse trabalho mais de enquadramento, de resto não há. E isto é um bom sinal, é uma boa medida da transformação que houve do papel da arte, da cultura e, por extensão, dos intelectuais e dos criadores, na sociedade, como referência. Deixaram, efetivamente, de ser referências da sociedade. Hoje em dia, as referências da sociedade são os «famosos». Não há, entre os famosos, um único intelectual. Bem pelo contrário, aliás. Quanto menos intelectuais, mais famosos são. A própria ideia de «famosos» é extraordinária. Famosos eram, há 30‑40 anos, as grandes figuras, fossem da cultura, ou da política, ou da ciência. Os famosos era as pessoas, de facto… As glórias da sociedade. Isso acabou. Hoje em dia os famosos são as figuras mediáticas.

P — À frente do CCB criou iniciativas de cariz literário (as comemorações do Dia Mundial da Poesia, os ciclos de colóquios sobre escritores, as homenagens, as maratonas de leitura, os Dias dedicados a certos autores: Tolstoi, Kafka, Vitorino Nemésio, Tabucchi, etc.) e agora à frente da Metropolitana existe uma parceria com a INCM. Que vantagem traz esta ligação?

AMF — Qualquer ligação da associação da Metropolitana — normalmente as pessoas acham que a Metropolitana é a orquestra, mas não… a Metropolitana é uma orquestra e três escolas de música, com trezentos e muitos estudantes que todos os dias estudam música dos diversos níveis dentro do mesmo edifício, em que noutra sala está a orquestra a ensaiar. Portanto, qualquer ligação entre uma associação como a Metropolitana e outras instituições culturais de prestígio é uma ligação win-win, é ganhadora para ambas as instituições. Do ponto de vista da Metropolitana, obviamente que associarmo-nos a uma instituição cultural com o peso, a dimensão e a história da INCM é altamente lisonjeiro. E que a INCM nos tenha escolhido como parceiro para a música, para nós é altamente significativo: a Imprensa Nacional tem quase 250 anos de história, a Metropolitana tem 22.

P — Qual é a sua relação com a música?

AMF — A música é uma parte importantíssima da minha vida. Infelizmente não toco um único instrumento de música. Eu diria que depois da literatura é a parte mais importante dos meus interesses culturais. Em adolescente, era o cinema — e ainda continua a ser muito interessante para mim — mas atualmente, importante, fundamental é a literatura e a música.

P — Tem noção de que para a maioria dos portugueses o António Mega Ferreira é o «pai da EXPO’98»…

AMF — Ah, mas não sou! Não sou nada o pai. Vá chamar pai a outro [risos]! Fui um dos padrinhos da EXPO’98.

P — Sente-se honrado? Ou acha isso um epíteto limitador?

AMF — Sobretudo acho desadequado. Na verdade, eu acho que fui um dos padrinhos da Expo. Não vou, com falsa modéstia, dizer «Não, fui só uma peça na engrenagem». Não, eu fui uma das peças fundamentais da engrenagem. Na candidatura, com certeza, que eu fui a figura do protagonista, a figura determinante. Era o presidente da comissão da promoção da candidatura, portanto se a ganhámos em boa parte é devido a mim e às pessoas que trabalharam comigo. Mas era um grupo tão pequeno… Em relação à Expo, não. Eu gosto sempre de citar um verso de um poeta francês, pré-surrealista, o Conde de Lautréamont, que dizia: «A poesia deve ser feita por todos, não por um.» E a EXPO’98 é um ato poético feito por milhares de pessoas. Durante a exposição trabalharam na Expo 7200 pessoas. Isto é uma multidão, é um exército! E cada uma delas foi fundamental para o sucesso da EXPO’98. Desempenhei um papel relevante, importante, na 1.ª linha da EXPO’98, mas quero dizer claramente que uma pessoa tão importante como eu fui, num período mais curto de tempo, foi o engenheiro Cardoso e Cunha, que foi o primeiro comissário-geral. Sem ele não haveria Oceanário, por exemplo. Quem inventou o Oceanário foi o professor Mário Ruivo; eu levei nos braços a ideia do Oceanário. Mas, de facto, se o presidente do Conselho de Administração e comissário-geral não me tivesse dito, numa viagem em que fomos aos Estados Unidos visitar uns quantos aquários, «Você tem toda a razão, temos de ter uma coisa destas lá» — foi assim que ele me disse —, não o teríamos feito. Não era eu que decidia.

Isto para relativizar a história do «pai» da EXPO’98. Agora, evidentemente, até pelas circunstâncias em que a Expo se desenrolou e pelo facto de eu ser talvez uma figura mais mediática, adquiri um certo protagonismo que leva as pessoas a essa conclusão — a meu ver, completamente inadequada — de que eu sou (fui, que já não estou lá há 13 anos) o pai da EXPO’98. Não, eu fui um dos padrinhos da EXPO’98. Há uma série de padrinhos, e eu sou um deles.

P — Preciso de ganhar fôlego para a próxima pergunta: jornalista no Comércio do Funchal, Jornal Novo, Expresso, ANOP [agência nacional de Lusa], RTP, O Jornal; autor e apresentador de programas de televisão; chefe de redação no Jornal de Letras e Ideias; diretor editorial do Círculo de Leitores; fundador da Revista Ler. Chefiou a candidatura de Lisboa à EXPO’98; foi comissário executivo da EXPO’98; presidente do conselho de administração da Parque Expo, do Oceanário e do Pavilhão Atlântico…

AMF — Perdeu-se?… é natural! [risos]

P — Sim, perdi-me mesmo! [risos] Continuando: dirigiu a representação portuguesa na Feira do Livro de Frankfurt de 1997; presidente do conselho de administração do CCB, diretor executivo da Metropolitana; cronista regular do Diário de Notícias, d’O Independente, do Expresso, do Diário Económico, do Público, da Visão, da Egoísta; 30 livros publicados; traduções; prémios… Não acha que falta à nossa política pessoas como o António Mega Ferreira?

P — A política não é para intelectuais?

AMF — Não digo isso. Digo que a política não é para mim. Ou eu não sou para a política. Não é um sapato para o meu pé.

P — Não sente esse dever?

AMF — Dever, não sinto nenhum. Não. Não devo nada a ninguém, felizmente.

P — Não acha que faz falta à política nacional pessoas com o seu percurso e saber?

AMF — É provável que sim, mas a política não tem nada a ver comigo. Eu não tenho essa vocação. Vocação no sentido de vontade. Não tenho vontade de ter uma vida política, ou carreira política, ou até mesmo um cargo político. Ainda que fosse só para rematar o meu currículo. Não, eu não tenho essa vontade.

P — Como gostaria de ficar conhecido na história?

AMF — Eu gostava de ficar conhecido na história por tudo aquilo que mencionou. Como um tipo que fez essas coisas todas e que continua a fazer coisas.

P — O que lhe falta fazer, António Mega Ferreira?

AMF — Ah! Sei lá o que me falta fazer! Que pergunta, a uma hora destas!

Olhe, falta-me comer um leitãozinho assado que encomendei ali na Boutique dos Leitões, de Campo de Ourique, enquanto vejo um jogo da Liga dos Campeões. É um prazer tão grande!

P — Se tivesse de escolher entre assistir ao Benfica na final da Champions ou ao tão cobiçado Concerto de Ano Novo de Viena, o que escolheria?

AMF — Ah, isso não é nada difícil de escolher, porque eu odeio Concerto de Ano Novo de Viena, portanto escolheria obviamente o Benfica. Mas, vou ser justo: se tivesse de escolher entre uma transmissão da Champions com o Benfica ou qualquer outra coisa, escolheria o Benfica!

TPR

Publicações Relacionadas

-

-

«Rating Máximo»

18 Junho 2015

-

-

Mário Dionísio

16 Junho 2021

-

Citando as Edições Críticas de Garrett, Camilo, Eça e Pessoa

28 Agosto 2015

Publicações Relacionadas

-

«Rating Máximo»

Há 2 dias

-

Mário Dionísio

Há 2 dias