Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”

«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências

Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”

«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências

- Cultura

- Entrevistas

Antonio Carlos Secchin em entrevista — «A fala do poeta é sempre instável e arriscada»

Se fosse uma canção de Bossa Nova, pela melodia, seria a icónica Manhã de Carnaval — a canção mais famosa de Luiz Bonfá e de Antônio Maria, eternizada nos ecrãs de cinema, em Orfeu Negro. A atentar à letra, seria O Quereres, de Caetano Veloso, uma canção toda feita de falsas antíteses. E se a sua vida desse um filme escolheria Charles Chaplin para o realizar — foi o primeiro nome que lhe veio à cabeça. Mas, é sabido, a vida não obedece aos condicionais. Isso é coisa da gramática.

Tinha apenas minutos de vida quando o avô materno, português de Évora, profetizou que o neto seria escritor. E quis o acaso — «tudo na vida é o acaso» — que nascesse no Dia de Camões. Mas Antonio Carlos Secchin, poeta, ensaísta, crítico literário, professor de literatura e um dos imortais da Academia Brasileira de Letras não tem a pretensão — apesar «da sua aspiração das grandezas» — de «unificar as duas datas nacionais». Mas gostaria de ver as literaturas portuguesa e brasileira, muito concretamente no campo poético, a descobrirem-se uma à outra. Afinal, são «duas amigas que se desconhecem». Por exemplo, Manuel António Pina é «inteiramente desconhecido» no Brasil, mas Antonio Carlos Secchin deu-lhe o seu voto em 2011 — ano em que Manuel António Pina recebeu o Prémio Camões.

Se pudesse, Antonio Carlos Secchin gostaria de raptar Cesário Verde para a literatura brasileira. «Nós não temos nada no Brasil de equivalente. Ele é parnasiano, é realista, é irónico.» À mesa dos deuses sentaria Fernando Pessoa, Camões, Mário de Sá-Carneiro e Antero de Quental — de quem possui as primeiras edições assinadas. Dos mais recentes, Secchin admira Sophia e Eugénio de Andrade e também Gastão Cruz, Nuno Júdice, Inês Fonseca Santos, E. M. Melo e Castro, «na sua linha mais experimental», Fiama Pais Brandão, Al Berto, entre muitos outros.

No campo académico, refere Alva Teixeiro, Aparecida da Silva, Abel Barros Baptista, Vania Chaves e Arnaldo Saraiva como os principais mestres portugueses em Literatura Brasileira. Na inversa, cita, entre outras, as figuras icónicas de Cleonice Berardinelli, «viva nos seus 102 anos», e de Massaud Moises, ambos fulcrais para os estudos da Literatura Portuguesa no Brasil.

Antonio Carlos Secchin pensou em estudar, a fundo, o autor de O Ateneu, Raul Pompeia, mas acabou por se especializar no pernambucano João Cabral de Melo Neto eternizado pela sua Morte e Vida Severina. Depois de muitas páginas escritas e de 30 anos de muita pesquisa, em 2014, Secchin lançou aquele que considera ser o seu «livro testamento» em matéria cabralista: João Cabral: Uma fala só lâmina, um livro com quase 500 páginas. Depois disto anunciou a sua reforma em João Cabral. Mas será que Cabral é um assunto mesmo arrumado? «Sempre digo que é e as pessoas nunca permitem que o seja», desabafa. Arrumada está a questão do Acordo Ortográfico de 1990 no Brasil, onde «foi aceite pacificamente e não causou confusão».

Quanto à poesia, diz-nos, que esta fala para cada vez menos pessoas, o que «do ponto de vista da difusão é a sua tragédia, do ponto de vista da autonomia é a sua glória». Para Secchin o poeta é «uma ilha cercada de poesia alheia por todo o lado». E o crítico também: cercado por todos os discursos que o banham. A diferença é que o poeta está «absolutamente livre diante da página em branco». Já o crítico pode ir para qualquer lugar mas está, à partida, «com o espaço predeterminado». Esse espaço é a palavra do outro. Entre julgar ou compreender uma obra, Secchin prefere a via da «compreensão». Até porque «a vida é muito curta para perdemos tempo com obras que nós achamos ruins».

Diz que «todas as palavras combinadas são passíveis de análise» mas ressalva: «letra é uma coisa poema é outra». E, neste sentido, Vinicius foi um grande poeta mas «como letrista escreveu textos, na média, de nível abaixo dos que fez como poeta».

Antonio Carlos Secchin diz-se «imantado» pela Literatura. E foi ela que o trouxe a Portugal, em maio de 2018 — como de todas as outras vezes. Desta vez veio também para tomar posse na Academia das Ciências de Lisboa — como correspondente brasileiro — e para percorrer os alfarrabistas, de que tanto gosta, ou ir até à a Feira da Ladra, em pleno coração alfacinha — o lugar onde sempre «vingamos dum pouco desse tempo que morreu», como diz a letra de Ary dos Santos.

Por ser um «apaixonado por livros», Secchin é tido como um dos principais bibliófilos brasileiros. Eucanaã Ferraz dedicou-lhe um poema, precisamente: «Os Bibliófilos». Uma paixão que o fez descobrir volumes raros, alguns já considerados perdidos para sempre. Descobriu, por exemplo, Os 25 Poemas da Triste Alegria, de Carlos Drummond de Andrade, ou Espectros da Cecília de Meireles, um livro de 1919, que estava desaparecido há mais de 80 anos. «O livro escolhe as mãos em que quer parar!», diz.

Antonio Carlos Secchin, esteve a 11 de maio na Biblioteca da Imprensa Nacional para lançar Desdizer, um livro que dedica à mãe, que, conta, foi quem lho encomendou. «Felizmente ela nunca me pediu um livro de ficção.» A cerimónia pública contou com a apresentação de Ronaldo Cagiano e com as presenças do Ministro da Cultura Português, Luís de Castro Mendes, e do Embaixador Gonçalo de Barros Carvalho e Mello Mourão, Representante Permanente do Brasil junto à Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

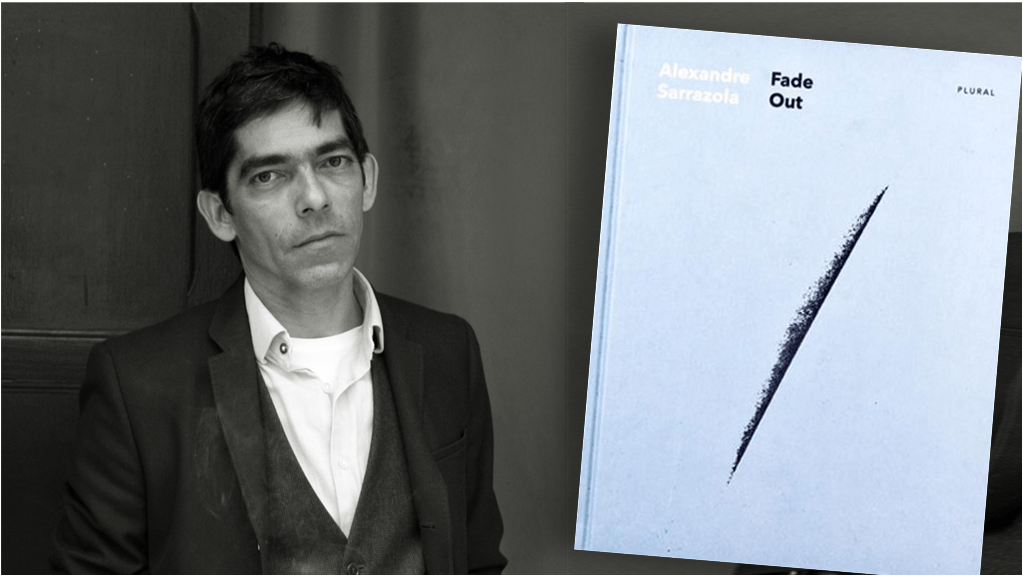

Desdizer — o título é uma provocação — está agora publicado na renovada coleção «Plural» da Imprensa Nacional, coordenada pelo também poeta e editor Jorge Reis-Sá, e vem juntar-se a mais dois outros poetas brasileiros: Eucanaã Ferraz, seu antigo aluno, e Alice Sant’Ana, um «frescor» para a nova poesia brasileira. Logo na contracapa de Desdizer pode ler-se que este congrega toda a produção poética de Antonio Carlos Secchin «em forma definitiva». Será que devemos acreditar?

Por: Tânia Pinto Ribeiro

Se fosse uma canção de Bossa Nova, pela melodia, seria a icónica Manhã de Carnaval — a canção mais famosa de Luiz Bonfá e de Antônio Maria, eternizada nos ecrãs de cinema, em Orfeu Negro. A atentar à letra, seria O Quereres, de Caetano Veloso, uma canção toda feita de falsas antíteses. E se a sua vida desse um filme escolheria Charles Chaplin para o realizar — foi o primeiro nome que lhe veio à cabeça. Mas, é sabido, a vida não obedece aos condicionais. Isso é coisa da gramática.

Tinha apenas minutos de vida quando o avô materno, português de Évora, profetizou que o neto seria escritor. E quis o acaso — «tudo na vida é o acaso» — que nascesse no Dia de Camões. Mas Antonio Carlos Secchin, poeta, ensaísta, crítico literário, professor de literatura e um dos imortais da Academia Brasileira de Letras não tem a pretensão — apesar «da sua aspiração das grandezas» — de «unificar as duas datas nacionais». Mas gostaria de ver as literaturas portuguesa e brasileira, muito concretamente no campo poético, a descobrirem-se uma à outra. Afinal, são «duas amigas que se desconhecem». Por exemplo, Manuel António Pina é «inteiramente desconhecido» no Brasil, mas Antonio Carlos Secchin deu-lhe o seu voto em 2011 — ano em que Manuel António Pina recebeu o Prémio Camões.

Se pudesse, Antonio Carlos Secchin gostaria de raptar Cesário Verde para a literatura brasileira. «Nós não temos nada no Brasil de equivalente. Ele é parnasiano, é realista, é irónico.» À mesa dos deuses sentaria Fernando Pessoa, Camões, Mário de Sá-Carneiro e Antero de Quental — de quem possui as primeiras edições assinadas. Dos mais recentes, Secchin admira Sophia e Eugénio de Andrade e também Gastão Cruz, Nuno Júdice, Inês Fonseca Santos, E. M. Melo e Castro, «na sua linha mais experimental», Fiama Pais Brandão, Al Berto, entre muitos outros.

No campo académico, refere Alva Teixeiro, Aparecida da Silva, Abel Barros Baptista, Vania Chaves e Arnaldo Saraiva como os principais mestres portugueses em Literatura Brasileira. Na inversa, cita, entre outras, as figuras icónicas de Cleonice Berardinelli, «viva nos seus 102 anos», e de Massaud Moises, ambos fulcrais para os estudos da Literatura Portuguesa no Brasil.

Antonio Carlos Secchin pensou em estudar, a fundo, o autor de O Ateneu, Raul Pompeia, mas acabou por se especializar no pernambucano João Cabral de Melo Neto eternizado pela sua Morte e Vida Severina. Depois de muitas páginas escritas e de 30 anos de muita pesquisa, em 2014, Secchin lançou aquele que considera ser o seu «livro testamento» em matéria cabralista: João Cabral: Uma fala só lâmina, um livro com quase 500 páginas. Depois disto anunciou a sua reforma em João Cabral. Mas será que Cabral é um assunto mesmo arrumado? «Sempre digo que é e as pessoas nunca permitem que o seja», desabafa. Arrumada está a questão do Acordo Ortográfico de 1990 no Brasil, onde «foi aceite pacificamente e não causou confusão».

Quanto à poesia, diz-nos, que esta fala para cada vez menos pessoas, o que «do ponto de vista da difusão é a sua tragédia, do ponto de vista da autonomia é a sua glória». Para Secchin o poeta é «uma ilha cercada de poesia alheia por todo o lado». E o crítico também: cercado por todos os discursos que o banham. A diferença é que o poeta está «absolutamente livre diante da página em branco». Já o crítico pode ir para qualquer lugar mas está, à partida, «com o espaço predeterminado». Esse espaço é a palavra do outro. Entre julgar ou compreender uma obra, Secchin prefere a via da «compreensão». Até porque «a vida é muito curta para perdemos tempo com obras que nós achamos ruins».

Diz que «todas as palavras combinadas são passíveis de análise» mas ressalva: «letra é uma coisa poema é outra». E, neste sentido, Vinicius foi um grande poeta mas como letrista «escreveu textos, na média, de nível abaixo dos que fez como poeta».

Antonio Carlos Secchin diz-se «imantado» pela literatura. E foi ela que o trouxe a Portugal, em maio de 2018 — como de todas as outras vezes. Desta vez veio também para tomar posse na Academia das Ciências de Lisboa — como correspondente brasileiro — e para percorrer os alfarrabistas, de que tanto gosta, ou ir até à a Feira da Ladra, em pleno coração alfacinha — o lugar onde sempre «vingamos dum pouco desse tempo que morreu», como diz a letra de Ary dos Santos.

Por ser um «apaixonado por livros», Secchin é tido como um dos principais bibliófilos brasileiros. Eucanaã Ferraz dedicou-lhe um poema, precisamente: «Os Bibliófilos». Uma paixão que o fez descobrir volumes raros, alguns já considerados perdidos para sempre. Descobriu, por exemplo, Os 25 Poemas da Triste Alegria, de Carlos Drummond de Andrade, ou Espectros da Cecília de Meireles, um livro de 1919, que estava desaparecido há mais de 80 anos. «O livro escolhe as mãos em que quer parar!», diz.

Antonio Carlos Secchin, esteve a 11 de maio na Biblioteca da Imprensa Nacional para lançar Desdizer, um livro que dedica à mãe, que, conta, foi quem lho encomendou. «Felizmente ela nunca me pediu um livro de ficção.» A cerimónia pública contou a apresentação de Ronaldo Cagiano e com as presenças do Ministro da Cultura Português, Luís de Castro Mendes, e do Embaixador Gonçalo de Barros Carvalho e Mello Mourão, Representante Permanente do Brasil junto à Comunidade de Países de Língua de Portuguesa (CPLP).

Desdizer — o título é uma provocação — está agora publicado na renovada coleção «Plural» da Imprensa Nacional, coordenada pelo também poeta e editor Jorge Reis-Sá, e vem juntar-se a mais dois outros poetas brasileiros: Eucanaã Ferraz, seu antigo aluno, e Alice Sant’Ana, um «frescor» para a nova poesia brasileira. Logo na contracapa de Desdizer pode ler-se que este congrega toda a produção poética de Antonio Carlos Secchin «em forma definitiva». Será que devemos acreditar?

PRELO (P) — Desdizer começa com uma dedicatória à sua mãe, que lhe fez um pedido especial…

ANTONIO CARLOS SECCHIN (ACS) — É verdade!

P — Quer contar-nos como tudo aconteceu?

ACS — Tenho a felicidade de ter pais vivos, ambos com 93 anos. O meu avô materno, José Fuzeira, era um modestíssimo escritor. Suponho até, ao acreditarmos em heranças genéticas, que alguma coisa me possa ter vindo desse avô português. Era apreciador de Camões, Antero de Quental, Guerra Junqueiro e parava aí, não chegou a apreciar o século XX. Este meu avô era uma figura muito espiritualizada, e quando nasci, conta o meu pai, ele entrou no quarto para me ver e saiu abalado, em lágrimas. Os meus pais perguntaram-lhe o que tinha acontecido, ele respondeu: «Tive a visão da vida inteira de meu neto, ele vai ser um escritor». Foi algo que o meu avô profetizou. Ainda hoje costumo brincar, dizendo que não sei se sou escritor por vocação ou se para obedecer à ordem dele.

P — A juntar à profecia do seu avô, nasceu a 10 de junho, que é um dia especial: o dia em que se celebra Camões!

ACS — É verdade, outro presságio! Devo dizer que a minha aspiração de grandeza não chega ao ponto de achar que vou unificar as duas datas nacionais! [muitos risos] Num verso disse que «poemas são palavras e presságios». Curioso, em data bem próxima, a 13 de junho, ocorreu o nascimento de Pessoa. Num período em torno de uma semana, de 3 a 11 de junho de 1952, nasceram três poetas brasileiros: eu, Ana Cristina César e Geraldo Carneiro, também membro da Academia Brasileira de Letras, e que além de poeta é ótimo tradutor. Fui eu que o recebi na Academia Brasileira.

P — Começou por publicar A Ilha, aos 21 anos, numa edição de autor.

ACS — Comecei pela poesia, como quase todo o mundo. Publiquei a plaquete [brochura] A Ilha, numa edição particular. Pouco depois saiu Ária de Estação, que é um livro com cerca de 80 páginas, depois veio Elementos e de repente — ou não tão de repente assim — a minha carreira no magistério [docência] se consolidou e passei a ser muito solicitado para produzir ensaios, resenhas, críticas… e fui sempre adiando o retorno à poesia.

P — E os anos 1990 ressentem-se da ausência do poeta.

ACS — Exatamente! Os anos 1990 foram a ausência total de poesia, correspondem àquilo que eu chamo de travessia do deserto poético. Só retornei em 2002, também com o estímulo de uma data precisa: em 2002 completei 50 anos.

P — Foi aí que surgiu o pedido de sua mãe?

ACS — O que aconteceu foi que a minha mãe não ficou satisfeita apenas com esse livro de 2002. Já no século XXI fui publicando vários livros de ensaios, e ela sempre me cobrava um novo livro de poemas. «Ah cadê o livro de poesia?»; «Mais um livro, por amor de Deus!»; «Escreva o livro, meu filho.» Eu dizia que talvez um dia o escrevesse. Também não queria admitir que estava com dificuldades em retornar ao verso. Mas com todo o realismo — por mais que a gente espere que os nossos pais sejam centenários — me consciencializei de que não havia tempo a perder. De um modo quase obsessivo escrevi como que possuído pela fúria da palavra num período relativamente curto a grande maioria dos poemas do livro novo, Desdizer. Quem vê a data pensa que demorei quinze anos para escrevê-lo. Diria que sim porque o poema não germina somente quando a gente o escreve, há toda uma maturação interna, sabe-se lá como e quando em nossa cabeça essas palavras se processam. Ali, talvez tenha sido um período em que abri as comportas e terminei com essa auto-censura. E deixei que essa demanda reprimida de mais de uma década pudesse vir à luz em pouco tempo, no começo de 2017.

António Carlos Secchin começou por publicar A Ilha, numa edição de autor. Tinha 20 anos.

P — «Não importa ao tempo o minuto que passa, mas o minuto que vem.», escrevia Machado de Assis nas Memórias Póstumas de Braz Cubas. Este seu livro, da sua poesia completa, é feito de muito tempo. E é-nos apresentado do tempo dos poemas mais recentes para o tempo dos poemas mais distantes. Porque decidiu organizar Desdizer com uma cronologia descendente?

ACS — Essa ideia não é unicamente minha. E nem é tão original assim. No Brasil, que me lembre, o primeiro poeta a se valer dela foi João Cabral de Melo Neto, um autor que estudei por mais de trinta anos. Quando fui entrevistá-lo, em 1982, a minha pergunta foi igual: «Por que sua poesia completa começa pelo livro mais recente?» A resposta dele: «Porque eu acho que ninguém aguenta chegar ao fim de um livro desses!» Era uma obra muito volumosa, e, se o leitor vai desistir de lê-la na íntegra, que pelo menos conheça os títulos mais recentes.

P — Para um poeta, os versos mais recentes são sempre os melhores?

ACS — Geralmente os versos mais recentes são sempre aqueles onde o autor mais se reconhece.

P — No texto em prosa, «Escutas e escritas», que encerra este Desdizer, refere que o interesse pela palavra em todos os seus desdobramentos — ficcionais, poéticos, ensaísticos — o acompanhou desde muito cedo. Quão cedo é este cedo? Quais são as suas primeiras memórias literárias?

ACS — Recordo a ansiedade, aos 3 ou 4 anos de idade, do quanto eu queria ler. Ler de qualquer forma. Não me conformava de estar com o acesso impedido à leitura. Isso até fez com que a minha vida fosse completamente outra. Tudo é feito de acasos e o acaso, por vezes, se torna fundador. Morávamos no estado de Espírito Santo, numa pequena cidade chamada Cachoeiro de Itapemirim. Na altura havia o chamado Grupo Escolar, onde uma só professora dava aulas simultaneamente para alunos de vários níveis. Tanto eu insisti que meus pais me colocaram nesse grupo com 5 anos. E rapidamente me alfabetizei, tive grande facilidade em aprender a ler e a escrever. E grande dificuldade com a matemática. [risos] Lembro-me de que com 5 anos já era penoso para mim lidar com os números e era prazeroso lidar com as palavras.

P — É por volta dessa idade que se muda com a sua família para o Rio de Janeiro.

ACS — É, sim. Quando nos mudámos para o Rio de Janeiro eu não podia, pela minha idade, 6 anos, ser inscrito na 2.ª série [2.º ano]. A 1.ª série era para 6/7 anos. Mas eu já tinha feito a 1.ª série lá em Cachoeiro de Itapemirim. No Rio não me deixaram inscrever na 2.ª série. Então lá fui eu repetir a 1.ª série. E agora veja como uma pessoa muda o roteiro da sua vida. A professora no primeiro dia de aulas perguntou-me se eu sabia quais eram as vogais, e eu repliquei indagando-lhe se queria só as vogais ou se preferia o alfabeto inteiro… Sentia-me naquela turma como um pequeno e sábio rei. Até que um dia a professora me leva para uma turma da 2.ª série e diz para a outra professora: «Stella, esse aqui é o aluno de quem lhe falei». Era uma turma grande, e calhei ali num dia de exame. Sem preparo nenhum, fiz a prova e tirei uma nota muito boa. De certa forma, tudo o que aconteceu na minha vida depois foi decorrência de ter avançado um ano em meus estudos. Tudo foi acontecendo graças a esses dez passos de uma sala para a outra, da 1.ª à 2.ª série.

P — Lembra-se do primeiro livro que conseguiu ler a eito?

ACS — Lembro-me de que, bem criança, tentei ler em Cachoeiro de Itapemirim Deuses, Túmulos e Sábios, até por falta de opção. Na casa de meus pais havia muito poucos livros. Recordo com muito carinho, desses anos iniciais, a coleção «Tesouros da Juventude». Além da informação, havia o prazer visual, era uma edição bastante ilustrada, o prazer tátil, no papel liso e encorpado. Sempre associei o mundo do livro ao mundo do prazer.

P — O seu apelido Secchin é, como parece indicar, de origem italiana?

ACS — É, sim. Emigrantes do Véneto. No final do século XIX houve uma grande vaga de imigração, por motivos óbvios: com a abolição da escravatura, a mão-de-obra brasileira precisou de ser reforçada. Houve um período de portas abertas para maciças levas imigratórias, entre elas as dos italianos. No caso dos Secchin, uma parte se radicou no Rio Grande do Sul, outra no Espírito Santo, onde fica a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. A minha ascendência paterna é italiana, mas minha ascendência materna é portuguesa.

Deuses, Túmulos e Sábios foi um dos primeiros livros que fascinou António Carlos Secchin.

P — E de que zona de Portugal eram os seus ascendentes?

ACS — De Évora.

P — De que maneira é que as culturas italiana e portuguesa tiveram influência na sua formação?

ACS — A cultura portuguesa teve um peso enorme, a italiana bem pouco. Li os clássicos italianos na universidade. O apelido estrangeiro muitas vezes é apenas uma antiga recordação quando se trata de descendentes já enraizados em 3.ª ou 4.ª geração. A minha formação é brasileira e portuguesa inicialmente. Depois é um pouco francesa, um pouco inglesa, um pouco espanhola…

P — Desdizer foi publicado no Brasil em 2017 pela editora TopBook. Conhece agora a sua edição em Portugal pela Imprensa Nacional. Que diferenças encontra entre estas duas edições? A começar pelo título…

ACS — O título da edição brasileira é Desdizer e Antes e em Portugal somente Desdizer. Esta edição portuguesa, bem parecida com a que saiu antes, tem diferenças que me agradam. Uma delas é o estudo introdutório de Luciano Rosa, que considero magnífico.

P — Foi o Antonio Carlos que escolheu Luciano Rosa para prefaciar este seu livro?

ACS — Fui eu, em acordo com o editor Jorge Reis-Sá. É interessante, porque o Luciano Rosa não é um professor de ofício. É doutor em Letras e foi meu aluno na graduação [licenciatura], fez o mestrado e o doutorado [doutoramento] sob minha direção. Sempre lamentei que o Luciano não tivesse seguido a carreira do magistério superior.

Antonio Carlos Secchin e Jorge Reis-Sá, coordenador editorial da coleção «Plural».

P — E existem mais diferenças entre as duas edições?

ACS — Sim, existem. A edição brasileira não tem nenhuma fortuna crítica. Nada, nem prefácio. É um livro despojado. Na edição daqui não só existe fortuna crítica como um levantamento bibliográfico completo de todos os géneros que produzi.

P — E podemos ler logo na contracapa do livro que Desdizer congrega toda a poesia poética de Antonio Carlos Secchin, em «forma definitiva». Ora, encontrar esta «forma definitiva» de uma obra poética que se inicia no final dos anos 60 e vai até 2017 foi um processo «definitivo, como tudo o que é simples […] Simples como um verso» — e estou a citar Drummond — ou foi um processo definitivo mas difícil e complexo?

ACS — Outra diferença está aí! Apesar de ter a ilusão de que uma edição é definitiva e que não vou alterá-la, não resisto e faço mudanças. Admiro e respeito os poetas que publicam e não modificam mais o texto. Como tenho o lado crítico muito exacerbado e por vezes paralisando o poeta, se tenho a oportunidade de reeditar não perco a oportunidade. Se posso apresentar um poema que para os meus parâmetros atuais será melhor do que em sua versão original, tenho o direito de alterar a minha própria obra. Se não alterar estaria a ser fiel à história mas infiel a mim.

P — E fez muitas alterações nos poemas?

ACS — Os poemas mais recentes estão praticamente idênticos, mas os mais antigos, não. Há, aliás, um poema em que só conservei na íntegra um verso, do total de catorze.

Desdizer foi publicado no Brasil em 2017 pela editora TopBook. Em 2018 foi publicado em Portugal pela Imprensa Nacional.

P — Isso já é uma reescrita.

ACS — Sim, é uma reescrita, mas sempre com um aceno para o poema anterior. A versão anterior nunca é ignorada. É simplesmente reelaborada. Depois da edição brasileira de 2017 chega a edição portuguesa em 2018, onde aí, sim, eu digo «esta é a versão definitiva».

P — Devemos acreditar nisso?

ACS — Não acredite muito nisso, não! [risos] Como a minha produção é escassa — sempre me perguntava se chegaria a escrever 100 poemas na vida, acho que já passei um pouco disso. Quando tenho oportunidade, como agora, eu tendo a publicar a poesia reunida. É uma obra que carrega o seu passado mas um passado já atualizado pelas intervenções textuais.

P — O aspeto sonoro da poesia é um aspeto importante.

ACS — Ah! Sem dúvida!

P — Dizemos que a poesia deve ser dita. E «dizer» diz-nos o poeta em «Água»: «dizer é corroer o que se esquiva». O título Desdizer tem alguma coisa a ver com isto? Quer explicar-nos este título?

ACS — Concordo inteiramente de que o som é o grande motor da poesia. Embora haja cultores das cacofonias, sou um cultor das eufonias. É o som que vai determinando o sentido. É a melodia da frase que nos leva para determinado lugar — o lugar poético. Desdizer foi uma provocação que quis fazer.

P — Que provocação é essa?

ACS — Por um lado, contra o «dizer», suponho que o «dizer» é muito autoritário e tem a pretensão de estar a começar o mundo: «eu tenho algo a dizer», portanto, eu vou dizer aquilo que nunca foi dito. É presunçoso o «dizer». O «redizer» é humilde demais, o poeta admite que vai imitar o já expresso. O «desdizer» agrada-me porque o poeta confessa que está a ouvir outra pessoa. Esse ouvir o outro serve para reescrevê-lo de outra maneira. É como descosturar uma peça. Descostura a peça e depois vai costurá-la a partir da descostura. Este desdizer pode ser desdizer a palavra dos outros mas também a palavra do próprio poeta que se desdiz reescrevendo. Ou como eu muito aprecio dizer: desdiz-se pelo paradoxo. O poeta trabalha no paradoxo.

P — Desdizer está então publicado na coleção «Plural». E Antonio Carlos Secchin é o segundo poeta brasileiro a ver a sua obra a entrar nesta renovada coleção. Foi precedido por Eucanaã Ferraz e sucedido por Alice Sant’Anna. Sente que está em boa companhia? E que a poesia brasileira está bem representada?

ACS — Estou em ótima companhia! Por acaso Eucanaã Ferraz foi meu orientando. Dirigi a tese de doutorado dele sobre João Cabral [Melo Neto] e acompanho a trajetória do Eucanaã desde o seu Livro Primeiro, e todo o resto da sua obra, sobre a qual já escrevi. Ele será talvez o mais português dos atuais poetas brasileiros, pelas amizades que tem aqui e também por um certo lirismo lusitano. No caso da Alice Sant’Anna já se trata de outra geração, com outro olhar, igualmente uma poesia subtil, bem feita. Sinto-me feliz por ter esses dois nomes junto ao meu na coleção «Plural». Sem esquecer que João Cabral que na década de 1980 teve uma linda edição publicada pela Imprensa Nacional.

P — Refere-se à Poesia Completa (1940-1980).

ACS — Sim, era uma obra com a poesia reunida do João Cabral e contava com um prefácio de Óscar Lopes.

P — Para si que outros poetas brasileiros mais se evidenciam neste ainda jovem século XXI?

ACS — Essa é uma pergunta um pouco embaraçosa.

P — Gostava que me respondesse.

ACS — Embaraçosa porque corro o risco de me esquecer de alguém. Manuel Bandeira, poeta com grande senso de humor, não respondia a perguntas, por exemplo, sobre escolha de nomes para antologias. Ele organizou várias, da poesia romântica, da poesia parnasiana, da simbolista, da pré-modernista, e um dia o convidaram a organizar uma antologia da poesia contemporânea. Ele recusou-se: «Se eu organizar uma antologia de poesia contemporânea, vou fazer 300 inimigos e vou ter 50 mal agradecidos!» [risos]

P — Então esqueçamos os nomes e diga-me: a seu ver, para onde caminha, quais são as tendências da poesia brasileira? Um movimento? Uma escola?

ACS — Iniciei-me, na década de 1970, na chamada poesia marginal ou geração do mimeógrafo, que deu fama a Ana Cristina César, Chacal e outros. Havia uma atmosfera de repressão política no Brasil mas liberdade para a prática da «contracultura». Repressão política e libertação de costumes. Uma coisa não obriga a outra. Uma sociedade permissiva mas sufocada politicamente. Para a maioria dos poetas dessa época a poesia era uma experiência direta de vida, algo espontâneo, que passava longe do saber académico… Nunca me identifiquei com esta ideia de espontaneidade porque sempre achei que toda a espontaneidade é fabricada, é construída. A espontaneidade enquanto tal não pode ser uma categoria a ser necessariamente valorizada. O que noto na geração mais recente é o contrário, trata-se de geração muito letrada, com formação universitária, e que tem muito presente a técnica, o fazer do verso. Portanto, considero a geração contemporânea mais equipada do ponto de vista da consciência laboral do verso. Por outro lado, estar equipado ou estar imerso no conhecimento universitário hoje, para boa parte dos poetas (em que não me incluo) não significa um compromisso com a tradição poética.

P — Ao lermos o Secchin dos primeiros anos, dos primeiros versos, apercebemo-nos de que existe uma clara relação, talvez uma homenagem, à tradição poética brasileira.

ACS — É verdade! E até à tradição poética portuguesa. Fernando Pessoa, Eugénio de Andrade, Camões…

P — Aqui em Desdizer encontramos um poema intitulado «A Fernando Pessoa» e outro, «Cantiga», neste último pressentem-se os ecos de Camões. Que outros autores portugueses admira?

ACS — Cesário Verde é um poeta que eu gostaria de sequestrar para a literatura brasileira. Nós não temos nada no Brasil de equivalente. Ele é parnasiano, é realista, é irónico. A geração pós Fernando Pessoa teve um obstáculo, que foi escrever depois de Fernando Pessoa; é algo muito difícil. Admiro Eugénio de Andrade, Sophia de Mello Breyner Andresen — sobre quem escrevi recentemente —, Herberto Helder, Pedro Tamen, António Ramos Rosa, Gastão Cruz, Nuno Júdice, Inês Fonseca Santos, David Mourão-Ferreira, Fiama [Pais Brandão], Al Berto… e ainda faltam alguns. O que eu não quis fazer no tocante ao Brasil, indicar nomes, você conseguiu que eu fizesse em relação a Portugal! [risos]

P — No poema «Na antessala» diz-nos o sujeito poético que espalhou 18 heterónimos entre as ruas do Rio e de Lisboa e que todos reunidos não valem um só Pessoa. Quer falar-nos desta heteronímia?

ACS — Em Todos os Ventos, que é divido em quatro partes, há uma secção chamada «Primeiras pessoas». Penso que o poeta cria um heterónimo praticamente em cada poema, embora em geral esse heterónimo não tenha nome. E se nenhum poema reflete o poeta também nenhum poema o desmente de todo. Tenho poemas em que o sujeito lírico poético se defronta com a melancolia, com o vazio, com a morte e outros em que o humor aparece com frequência, bem como a ironia e a auto-ironia. De maneira jocosa, disse que meus heterónimos quase nada valem se cotejados com os de Fernando Pessoa.

P — Foi a literatura que o trouxe a Portugal em 2018. E da primeira vez, o que o trouxe cá?

ACS — Sempre foi a literatura. Sou imantado por ela. Certamente vim a primeira vez para dar uma palestra e também para percorrer os alfarrabistas, sou um apaixonado pelos livros.

P — Sabemos que é um exímio colecionador de livros e é considerado um dos principais bibliófilos do Brasil. Quantos títulos tem a sua biblioteca?

ACS — Vou dizer o número total de volumes, mas tendo em consideração que se tenho um volume de 500 páginas isso é um volume, se eu tenho uma plaqueta de sete ou oito páginas também é. Estimaria em torno dos 18 mil volumes.

P — E quer falar-nos dessa sua volumosa coleção?

ACS — É uma coleção muito concentrada. Tenho o essencial de cada literatura. De longe a parte mais forte é a literatura brasileira, depois a literatura portuguesa e na sequência as literaturas em língua francesa, inglesa e espanhola.

P — E a bibliofilia?

ACS — A bibliofilia cultivo em edições brasileiras e, em menor escala, nas edições portuguesas.

P — Há algum livro que lhe seja particularmente especial?

ACS — Da bibliofilia portuguesa citaria, no campo da poesia, as primeiras edições de Antero de Quental com assinatura do autor, disponho também da primeira edição de Cesário Verde, da Mensagem de Pessoa, autografada, da Dispersão, de Mário de Sá‑Carneiro. Também tenho algumas primeiras edições de Eça de Queirós e de Camilo Castelo Branco.

P — E de autores brasileiros?

ACS — O filão brasileiro é bem numeroso e variado, do século XVIII ao XXI.

P — Encontrou/descobriu, em 2008, Os 25 Poemas da Triste Alegria, escritos nos anos 1920, por Carlos Drummond de Andrade, cujo original estava desaparecido há muitos, muitos anos…

ACS — Ah! Talvez esse seja o mais importante!

P — Como conseguiu este feito?

ACS — Acho que o livro escolhe as mãos em que quer parar! [risos] Vai para quem merece. No campo das letras há dois universos. O universo do livro e o universo da literatura. Muita gente que coleciona livros nunca os abre, não os lê. Vê o livro como um objeto, como alguns colecionam borboletas ou caixas de fósforos. Outros que gostam de literatura pouco dão valor à materialidade do livro. Eu procuro conciliar as duas paixões. Até porque considero que um livro, em primeira edição, contém muitos detalhes sobre a cultura e a literatura que uma edição moderna pode não apresentar. Por exemplo, algum prefácio porventura existente na publicação antiga e que o editor moderno, para poupar gastos, suprime.

P — Foi a literatura que o levou à bibliofilia?

ACS — Fui levado à bibliofilia como consequência do amor à literatura. A questão ocupa: o que é o cânone. Como se constitui? Passei a interessar-me por autores de segunda linha, ditos «menores», que encontrava parcamente citados em antologias. Então desenvolvi a bibliofilia como meio para encontrar a literatura banida pelo cânone.

P — E no caso do livro de Drummond?

ACS — Fui à morada de um particular que estava vendendo vários objetos, nomeadamente livros. Tratava-se de uma herança. Comprei muitos livros. Tive curiosidade de ver uma caixa com papéis, que iam ser deitados fora. E estava ali, datilografado, um livro inteiro de Drummond. Como era um caderno e não um livro, não foi julgado digno de valor. Iria para o lixo.

P — E encontrou mais livros «desaparecidos»?

ACS — Parece que sou fadado a localizar e a editar os livros iniciais de grandes poetas brasileiros. Descobri, através de um livreiro, Espectros, da Cecília de Meireles, de 1919, desaparecido há oitenta anos. A própria Cecília Meireles teria destruído os exemplares do livro. Aliás, ela destruiu física e até simbolicamente a obra. Na sua bibliografia ela nem sequer citou a existência deste livro.

P — Porque é que Cecília Meireles o baniu do seu curriculum?

ACS — Como ninguém conhecia o livro começaram a circular as versões mais fantasiosas. Entre elas, especulava-se que era um livro de poesias eróticas… Nada disso! Simplesmente é um livro rigidamente parnasiano, daquele parnasianismo de segunda linha, que nada tinha a ver com o que ela escreveria depois.

P — Da descoberta da «preciosidade» à publicação (ou à republicação) como se processa?

ACS — Essa é uma questão delicada. Publica-se ou não se publica?

P — Como se resolve o dilema?

ACS — Para mim, quando o autor o publicou em vida, o livro pode ser reeditado post mortem, sempre com a ressalva explícita de que se trata de obra renegada.

P — Conseguiu publicar vários primeiros livros de vários grandes poetas.

ACS — Pois é! Consegui reeditar o primeiro da Cecília Meireles, publicar o primeiro de Drummond. João Cabral tinha um caderninho com poemas da adolescência, ele autorizou-me que fosse publicado. E se não bastassem esses, também convenci, Ferreira Gullar a republicar, no apêndice da sua obra reunida, que preparei para a editora Aguilar, o seu livro de adolescente estreia, Um pouco acima do chão. Certa vez escrevi num artigo de jornal que quase todos os poetas se arrependem das suas estreias literárias, por isso eles que tratassem de tomar cuidado: se escreveram algo que os envergonha, há muita chance de que eu venha a descobrir! [risos] Para evitar esse problema, a minha sugestão é que os poetas comecem a publicar pelo segundo livro! [risos]

P — Olhemos, agora, para o seu poema «Cisne», em que homenageia a memória do poeta João Cruz e Sousa, o «Dante Negro», o precursor do simbolismo no Brasil. Neste poema, percebemos, além da homenagem há também uma crítica? «Do alto, um Deus cruel cospe em seu rosto.» É uma crítica ao esquecimento dos poetas?

ACS — Houve um fa[c]to curioso em fins do século XIX. Os estilos se sucedem, o barroco, o neoclassicismo, o romantismo. Mas houve coexistência do parnasianismo e do simbolismo. Embora o parnasianismo seja um pouco anterior, na verdade, eles conviveram durante algum tempo. No caso do Brasil, o aspeto crítico que o meu soneto contém é que na época em que Cruz de Sousa escreveu ele foi desprezado porque o estilo oficial e vitorioso era o parnasiano. O simbolismo era considerado manifestação de nefelibatas, de malucos. A própria Academia Brasileira de Letras, fundada em 1897, desprezou inteiramente os simbolistas. Há um poema de um autor completamente esquecido, chamado Júlio Salusse, um soneto que sobreviveu no cânone, intitulado «Cisnes». O cisne desse poema é de «alvacentas plumas». Em meu texto encenei o combate entre o cisne negro, que é o Cruz de Sousa, e o cisne branco, de Júlio Salusse, representando o movimento parnasiano versus o simbolista. E enquanto o branco vai vencendo a bruma, ele [o negro] naufraga, bêbado de espaço. Ali, naquele momento, o cisne branco é o grande vitorioso, o outro morre de sede. Na época, o branco venceu, mas no processo de decantação do tempo, hoje em dia e ironicamente, Cruz de Sousa é estudado como um dos maiores poetas brasileiros. Os parnasianos, injustamente até, são estigmatizados como o pior da literatura brasileira.

P — Além dos parnasianos, que outros autores brasileiros considera estarem injustamente no limbo do esquecimento?

ACS — Júlio Salusse está justamente no limbo. Mas Olavo Bilac, por exemplo, está a merecer reavaliação.

P — Olavo Bilac, poeta que escreveu uma ode à língua portuguesa: «Última flor do Lácio/inculta e bela […]»…

ACS — O parnasianismo como um todo foi amplamente ridicularizado pela geração vencedora seguinte: a do modernismo. Assim como o parnasianismo tentou massacrar o simbolismo, e conseguiu, o modernismo de 1922, com a Semana de Arte Moderna em São Paulo, combateu com vigor o parnasianismo, que era o alvo a abater. Nem perderam tempo com o simbolismo. Cruz de Sousa foi louvado apenas por Cecília Meireles, que vinha de formação simbolista. Após 1922, passou a haver uma condenação em bloco ao parnasianismo. Condenação injusta porque condenou-se sem se ler. Se nos outros movimentos se procuram sempre os melhores exemplos porque só no parnasianismo se foram buscar os piores? É possível que numa faculdade de letras o aluno atravesse todo o curso de Literatura sem ler um único poema parnasiano.

P — As sua teses de mestrado, doutoramento e pós-doutoramento e vários ensaios têm um denominador comum: o pernambucano João Cabral de Melo Neto. Houve aqui uma grande obsessão, um grande fascínio, ou simplesmente aconteceu? Como chegou até ele?

ACS — Saí do Brasil licenciado em Letras em 1975. Fui convidado para dar aulas em Bordéus. Já tinha cumprido os cursos preliminares para a escrita de uma dissertação de mestrado. Saí do Rio com a certeza de que a minha dissertação seria sobre Raul Pompeia, autor de O Ateneu, belíssimo romance de 1888, complexo e pouco estudado no Brasil. Vou para Bordéus na função de «leitor brasileiro». Tinha de dar aulas de tudo: de história, de geografia, de língua, de literatura… No programa de 1977 dos concursos nacionais para a docência do português estava a poesia de João Cabral de Melo Neto. Eu já conhecia um pouco a poesia dele. Mas, quando recomecei a lê-lo, agora como professor, na preparação das aulas, tive quase que uma epifania: a sensação de que ele escrevera para mim. Nunca mais vivi uma experiência destas. Comecei então a aprofundar-me na poesia dele graças ao acaso da sua inclusão no programa de Letras daquele ano.

P — Talvez também a distância geográfica o tenha ajudado a definir a fronteira do que queria mesmo estudar.

ACS — Quando julguei que era hora de voltar ao Brasil, decidi, naqueles últimos meses em França, começar a escrever direto as muitas páginas que depois se transformaram na dissertação de mestrado. Foram anos de preparação e meses de escrita. Tal como o Desdizer. Na dissertação fui até metade da obra dele. Retornando ao Brasil, logo reingressei no ensino universitário e era o momento da consolidação do doutorado. Tinha de fazer a tese de doutorado se quisesse consolidar carreira universitária. Propus ao meu orientador, Afrânio Coutinho, dedicar-me à segunda parte da obra de João Cabral. Em 1982 conheci pessoalmente João Cabral. Fui à casa dele, que me acolheu amistosamente.

P — Como recorda esse encontro?

ACS — Inesquecível! João Cabral era diplomata de carreira, muito assediado quando estava no Brasil. Tinha a fama de ser pessoa difícil. Dizia-se que ele era mal humorado, cheio de manias… Mas eu não tinha nada a perder e nesse primeiro encontro aconteceu algo curioso. Ele permitiu que gravasse a conversa. Ficou um pouco espantado ao ver que eu, bem jovem, conhecia minúcias da obra dele. Ele se entusiasmou e começou a conversar comigo, quase com familiaridade. De repente noto que já estávamos com três horas de gravação e comento que já ficava pouco tarde e que ainda estava a meio das perguntas. Pergunto se seria possível encontrarmo-nos de novo. Ele disse que sim, e eu perguntei: «quando?» Responde: «Você pode vir amanhã?» [risos] Então eu voltei no dia seguinte, gravei mais três horas. No total foram seis horas de conversa nesse primeiro encontro. Filtrei essa informação toda e, modéstia à parte, transformei-a naquela que as pessoas consideram ser uma das melhores entrevistas de Cabral. O teor da entrevista está fiel mas fiz um grande trabalho de edição para que a entrevista tivesse perguntas objetivas e respostas concisas. A partir de então tornámo-nos, ouso dizer, amigos. Ele viajava muito, mas sempre que estava no Rio e eu lhe telefonava ele me recebia de imediato.

P — E é conhecido o elogio que João Cabral fez a Antonio Carlos Secchin, afirmando que era o que melhor conhecia a sua obra.

ACS — É verdade, sim, e isso provocou ciúmes. Ele telefonou para a editora Duas Cidades, e disse ao editor, à minha frente, que o meu trabalho era, de todos que até então lera, aquele em que mais se reconhecia. Portanto, quando eu o estava lendo em Bordeaux [Bordéus] e achando que ele estava escrevendo para mim, isso não deixava de ser um pouco verdade. O próprio autor confirmou! [risos]

P — A qualidade da obra de João Cabral, a seu ver, é constante em todas as suas fases?

ACS — A produção dele dos anos 1950 até meados dos anos 1960 é de uma qualidade inimaginável. Como é que alguém consegue escrever tantos livros excecionais em sequência?! E continuo achando seus livros posteriores muito bons. Ele claramente percebeu que as pessoas só queriam falar dessa primeira fase ou, pior ainda, só queriam falar de Morte e Vida Severina, devido ao enorme sucesso da peça. O espanto dele inicial comigo foi ele perceber que eu tratei Morte e Vida Severina como qualquer outro livro. Depois de achar que já tinha encerrado a minha carreira em João Cabral nos anos 1980, o próprio Cabral, que era pessoa extremamente tímida e que nunca ouvi vangloriar-se, perguntou-me se eu não pensava em estudar os seus livros mais recentes. Achei que deveria assumir, para mim mesmo, essa dívida. Quando ele faleceu, eu já tinha escrito sobre um desses livros mais recentes, Agrestes. Eu reeditei, mas somente em 2014 pude publicar meu livro mais completo sobre o poeta, estudando, em sequência, todos os seus 20 livros de poesia. Trata-se de João Cabral: Uma fala só lâmina.

P — Depois de tantas páginas e de tantas palavras dedicadas a João Cabral de Melo Neto, João Cabral é um projeto encerrado para si?

ACS — Eu sempre digo que é, e as pessoas nunca permitem que o seja. [risos] No Brasil, as pessoas se aposentam por idade ou por tempo de serviço, de 35 anos, como em Portugal, não é?

P — Sim, é igual. Se bem que a idade da reforma em Portugal tem vindo a aumentar.

ACS — No Brasil tenta-se aumentar a idade da reforma também, mas a reação é muito forte. Lá não aumenta porque os congressistas, sobretudo em ano eleitoral, sabem que se votarem a favor o resultado das eleições não lhes vai convir. Depois de muitos anos a estudar João Cabral, lancei esse livro de quase 500 páginas e disse que me ia aposentar do poeta. Assim como as pessoas fazem festas para comemorar a despedida de solteiro, eu quis fazer uma festa para comemorar o meu divórcio amigável com ele.

P — O sujeito poético do seu poema «Água» afirma: «Na sonância do que vive / minha fala é resistência». Também o sujeito poético de «Poema do Infante», que encerra o livro, fala‑nos de um «operário precário». No mundo de hoje, o poeta ainda serve a resistência?

ACS — Acho que sim. Acho que o poeta serve a resistência, mas talvez não apenas onde se pensa que essa resistência é exercida: no papel anti-ideológico, no compromisso firme contra todas as formas de opressão. Esta é uma resistência de conteúdo. Apesar de nós conhecermos poetas que se aliaram ao lado escuro, sombrio e repressor, eles são minoria. Mas a outra resistência a que eu me refiro, e essa é menos percetível, é à resistência no campo da linguagem. Resistir ao lugar-comum, resistir à tendência de pensar que as coisas estão ditas. E esta fala da acomodação também tem um componente político, porque quando se acha que o mundo já está todo dito pelas palavras certas, já presume-se quem tem as palavras certas e vai-se acreditar muito nelas. É nesse processo de rejeitar a nomeação do mundo e de expandir sempre e sempre as fronteiras daquilo que é possível dizer, é aí, nesse movimento, que localizo a grande função política da poesia. O poeta trabalha na relação da fissura (ou da fratura) entre a palavra e o real. Por isso é que a fala do poeta é sempre uma fala instável e arriscada.

P — Como vê a atual crise política brasileira? E o que considera desejável que aconteça?

ACS — O problema maior que temos na política brasileira, como todos sabem, é o da corrupção.

P — Acredito que ao Brasil também cheguem notícias de Portugal.

ACS — Nós aprendemos tanto sobre Portugal no Brasil, mas infelizmente o Brasil teria muito a ensinar a Portugal em matéria de corrupção, no mau sentido. Temos uma corrupção endémica. O foco aparece em todos os níveis. Não só a nível dos governantes mas a nível das instituições. Em que instituição podemos confiar? É algo muito precário. Também temos a tragédia da violência, que é muito vinculada à questão das drogas e à promiscuidade da chamada «banda podre» da polícia com os traficantes. Isto ao ponto de algumas comunidades se sentirem mais seguras sob domínio dos traficantes. Tenho alguma esperança de que isto possa mudar, mas não sou otimista de uma mudança a curto prazo. Acho que é um processo que vai levar gerações. Tudo isto está demasiado entranhado no dia a dia. A pequena corrupção é tolerada. As pessoas criticam a grande corrupção e não percebem que no dia a dia elas transigem com o ilícito. Raramente escrevo poemas de teor social explícito e fiquei espantado quando me ocorreu um em que falei das favelas, das drogas, da violência.

P — O Antonio Carlos Secchin acredita que a «poesia é o lugar onde tudo pode ser dito». Ainda há lugar para a poesia no cenário literário mundial? E muito concretamente para a poesia em língua portuguesa?

ACS — A poesia fala para cada vez menos pessoas. É visivelmente o género literário à margem. Do ponto de vista da difusão, é a sua tragédia, do ponto de vista da autonomia, é a sua glória. Pode-se lançar diante de qualquer abismo, que não vai ter ressonância alguma. Costumo dizer que a ficção, a narrativa, ela vem a nós, a poesia tem de se ir até ela. A poesia exige o «chega-te a mim». Pouca gente se dispõe a chegar lá porque o «chegar a si» já é dado por outras formas literárias muito mais confortáveis.

P — Se a poesia perdeu espaço e impacto social, devemos atribuir isso apenas a essa predominância de outras formas literárias ou a mais qualquer coisa?

ACS — Muita gente se esquece que a poesia começou a perder espaço quando ela abriu mão de certas características que a acompanhavam desde a sua constituição. A poesia contava histórias, a começar, no Ocidente, pelas de Homero. No XIX, transferiu a função de contar histórias à narrativa. A poesia teve de se reinventar. Aí iniciou-se em simultâneo a hiperespecialização da linguagem poética e a restrição do público proporcional a essa hiperespecialização da linguagem.

P — A poesia portuguesa e brasileira parecem estar de costas voltadas. Concorda?

ACS — Concordo. São duas amigas que se desconhecem.

P — De que maneira se pode inverter esta situação?

ACS — Tendo-se em conta a pouca difusão da poesia no próprio país, imagine-se a dificuldade de a divulgar num outro. Os editores não publicam poesia porque afirmam não ter vocação suicida. O Brasil tem um programa de apoio a traduções para várias línguas do mundo porque sabe que espontaneamente é difícil alavancar esse mercado. No caso da poesia mais ainda. Por exemplo, creio não haver nenhuma antologia poética no Brasil de Manuel António Pina, ganhador, com meu voto, do Prémio Camões. Eugénio de Andrade teve apenas um livro publicado em meu país.

P — Agora estendendo-nos também à prosa. Apesar de falarmos a mesma língua, há autores difíceis, principalmente aqueles que utilizam uma linguagem muito regionalista. É difícil para um português ler, por exemplo, Guimarães Rosa, e imagino que será difícil para um brasileiro ler Aquilino Ribeiro ou Vitorino Nemésio.

ACS — É bem verdade.

P — Como é que isto se supera? O que podem e devem os editores fazer para superar este, diria, «obstáculo»?

ACS — Devo dizer que Guimarães Rosa é difícil até para os brasileiros! [risos] Tal como no livro dele [Grande Sertão: Veredas] se fala de um pacto com o demónio, Guimarães Rosa demoniacamente pergunta ao seu leitor: «Quer fazer um pacto comigo?» e poucos o fazem! Já ouvi que a maioria dos leitores de Guimarães Rosa desiste antes da página 80. Agora, ele é incontornável, é um génio da língua. Mas é preciso ler e compreender. Porque ler sem compreender é uma tortura! Portanto, a solução passa pelo uso do dicionário. É isso que digo aos meus alunos. E Guimarães Rosa quase não recorre a neologismos, usa muitos arcaísmos e regionalismos. Não se pode reescrever as obras, portanto a solução do editor passa por utilizar notas de rodapé. E nas traduções estas dificuldades são multiplicadas ainda mais.

P — Quem são os autores portugueses lidos e aprendidos nas universidades brasileiras, hoje em dia?

ACS — Um ponto a destacar-se é que no Brasil, nos cursos de letras, a literatura portuguesa é muito estudada. Consta que o maior setor de literatura portuguesa do mundo é o da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Devo também comentar com uma certa tristeza, porque sou um leitor também da tradição, que se ensina quase exclusivamente literatura contemporânea. Os alunos querem fazer teses sobre autores contemporâneos, estudá-los na graduação e na pós-graduação. Já me aposentei há cinco anos, mas não me lembro de há quantos anos não existe um curso sobre [Padre António] Vieira. Nada. Até Fernando Pessoa já é considerado antigo.

P — Para si quem são os grandes especialistas portugueses em literatura brasileira?

ACS — Citaria as professoras Alva Teixeiro, Vania Chaves, Maria Aparecida da Silva e o professor Abel Barros Baptista. Um outro grande incentivador do diálogo entre as duas literaturas é Arnaldo Saraiva.

P — E o contrário, quem são os grandes especialista brasileiros em literatura portuguesa?

ACS — Temos a figura icónica de Cleonice Berardinelli, viva nos seus 102 anos. Perdemos recentemente o professor Massaud Moises. E, de uma geração mais nova, o Paulo Franchetti, Fernando Paixão, Jorge Fernando da Silveira, Gilda Santos, Teresa Cerdeira…

P — O Antonio Carlos Secchin, além de poeta, é um profundo conhecedor da literatura brasileira. E é um crítico profícuo. Se o poeta «é uma ilha cercada de poesia alheia por todo o lado», como definiria, metaforicamente, o crítico?

ACS — O crítico é também uma ilha igualmente cercada por todos os discursos que o banham. A diferença é que o poeta pode criar o seu castelo, virando as costas para o oceano, olhando para si, ou para onde quiser. Quando o crítico fala, tem de referenciar-se necessariamente a uma palavra anterior. O poeta está absolutamente livre diante da página em branco. O crítico pode ir para qualquer lugar mas já está à partida com o espaço predeterminado. Esse espaço predeterminado é a palavra do outro. Pode ser brilhante a analisar o texto mas está cingido ao perímetro do outro.

P — Qual a função do crítico: compreender ou julgar uma obra?

ACS — Essa é também uma pergunta muito interessante. Posso responder pela minha prática, que se alinha mais à compreensão. Quero saber: «Como é que isso funciona?» Só acredito na crítica na qual o leitor entre por um poema e saia por outro, atravessado pelo discurso do crítico, já com uma dimensão mais ampla e mais rica do que aquela de onde ele partiu. Por outro lado, também acho que a vida é muito curta para perdermos tempo com obras que achamos ruins…

P — Existe algum tipo de despique entre a crítica académica e a crítica jornalística? O Secchin fez as duas…

ACS — Muitos acham que sim, eu me esforço o tempo inteiro para dizer que não. Uma das marcas do meu ensaísmo, uns acharão bem, outros acharão mal, é que praticamente não cito nada senão o próprio texto que examino. O que faço é um diálogo contínuo com aquele outro objeto verbal ao qual estou ligado. E se estamos a desvelar camadas, a dialogar com um texto, deve-se fazê-lo com um grau de originalidade — senão estamos só a redizer, e o crítico não deve fazer paráfrases — e também com um grau de compreensibilidade para o leitor. Não é preciso estar a injetar teorias ao leitor, isso só vai amedrontá-lo. E esse leitor tanto pode ser de jornal como um aluno universitário. Até com alguma frequência eu reúno em livro textos meus de imprensa.

P — Todo o texto é passível de análise? As letras das canções são objetos de análise literária?

ACS — Só as letras que gostam de nós! [risos] Tem de haver uma relação de sintonia recíproca. Às vezes temos um texto à frente e não conseguimos perceber nada. O texto não gostou de nós. E há textos que nos abrem uma grande convocação. Faço sempre a ressalva de que letra é uma coisa, poema é outra e que a minha leitura das letras será forçosamente parcial porque não considero a parte melódica. Mas ainda assim se trata de um texto passível de análise.

P — Nesta linha de pensamento, e se Bob Dylan foi Nobel de literatura, acha que Vinicius também o merecia? Vinicius começa precisamente por publicar poesia.

ACS — O que vou dizer creio que é compartilhado por várias pessoas. Vinicius é um grande poeta, um pouco prejudicado por ter se concentrado, a partir de determinada época, na atividade de letrista. Ele escreve nas letras coisas que não escreveria nos poemas. E aí levam vantagem um Caetano [Veloso] ou um Chico Buarque, que trabalham apenas, em alto nível, com a poesia das letras.

P — Numa entrevista de 1972, Oswaldo Amorim perguntava a João Cabral de Melo Neto se tinha sido ele a adaptar-se à Academia Brasileira de Letras ou se tinha sido a Academia Brasileira de Letras a adaptar-se a ele? Ao que João Cabral respondeu: «A Academia está acima do bem e do mal. Ela não vai melhorar minha literatura, mas também não vai piorá-la.» Enquanto ocupante da cadeira n.º 19 da Academia Brasileira de Letras, pergunto-lhe: como está a Academia Brasileira de Letras hoje em dia?

ACS — Acima do bem e do mal. Não vou «desdizer» o poeta.

P — Tomou posse no dia 10 de maio na Academia das Ciências de Lisboa. Que lugar ocupa? E o que é que isto representa para si?

ACS — Entrei na categoria de «correspondente brasileiro», então não entro em vaga que tenha sido ocupada especificamente por alguém. No meu discurso de posse, contei a história das minhas relações com Portugal, quer no plano das relações familiares e sentimentais quer no plano profissional. Comecei citando os meus laços de sangue, por meio de meu avô português José Fuzeira, e citei também, na adolescência, a importância da descoberta de Fernando Pessoa. Acabei por referir que na tradição italiana o apelido da mãe desaparece no filho homem e por isso eu não porto o apelido Fuzeira. Chamei a esse discurso de posse «O nome sob o nome» e terminei dizendo que a partir dali eu assumia um heterónimo «verdadeiro»: passava então a chamar-me António Fuzeira Secchin.

P — Apesar de oficialmente já empregue, em Portugal, o Acordo Ortográfico de 1990 é ainda tema de discussão e polémica. E no Brasil?

ACS — No Brasil foi aceite pacificamente e não causou confusão.

P — O seu único livro de ficção é de 1975: Movimento. Para quando um próximo nesta área?

ACS — Felizmente minha mãe nunca me pediu outro livro de ficção! [risos] Em época de balanço de vida, afinal já estou com 65 anos, propus a um editor, e ele concordou, reeditar essa novela Movimento e alguns contos, que andei a publicar muito esparsamente. Além disso, devo reunir em livro os meus raros ensaios sobre ficção.

P — É também ensaísta e destaca-se no estudo de autores brasileiros. Ensaisticamente falando, quem são os autores que, neste momento, mais pulsam o interesse e a curiosidade de Antonio Carlos Secchin?

ACS — A curiosidade é ampla, a leitura é permanente, mas estou tentando me vincular mais ao campo da criação, principalmente depois de estar reformado.

P — Se a sua vida desse um filme, que realizador escolheria para o realizar (entre os vivos e os mortos)?

ACS — O primeiro nome que me ocorre é o de Charles Chaplin.

P — E se fosse uma canção de bossa nova, qual seria?

ACS — [longa pausa] Há uma canção muito sofisticada chamada Manhã de Carnaval (e eu não sou carnavalesco) do filme Orfeu Negro e cuja melodia acho a mais bela de nosso cancioneiro. Pela letra, a que me ocorre é da autoria de Caetano Veloso e chama-se O Quereres, toda elaborada a partir de falsas antíteses.

O Quereres: https://www.youtube.com/watch?v=Njjeb2bN578

P — A Imprensa Nacional tem uma coleção de bolso chamada «O Essencial sobre». Gostava de acabar esta conversa, propondo-lhe um desafio. Diga-me numa palavra o essencial sobre:

João Cabral de Melo Neto — Perfeição

Cecília Meireles — Leveza

Carlos Drummond de Andrade — Densidade

Álvares de Azevedo — Sonho

Fagundes Varella — Angústia

Machado de Assis — Maestria

Guimarães Rosa — Genialidade

Ferreira Gullar — Luta

Graciliano Ramos — Concisão

Jorge Amado — Bahia

Mário de Andrade — Liderança

Paulo Leminski — Esperteza

Clarice Lispector — Abismo

Lêdo Ivo — Sagacidade

Eucanaã Ferraz — Brilho

Manuel Bandeira — Infância

Olga Savary — Subtileza

Castro Alves — Coragem

Adélia Prado — Deus

José de Alencar — Patriarca

Nelson Rodrigues — Culpa

Hilda Hist — Labirintos

Alice Sant’Anna — Frescor

Oswald de Andrade — Blague [piada]

José de Anchieta — Pecado

Antonio Carlos Secchin — Em processo

Por: Tânia Pinto Ribeiro

Publicações Relacionadas

-

«Vergílio Ferreira», agenda anual de 2016

16 Dezembro 2015

-

CITADOR IMAGINÁRIO #13

10 Maio 2016

-

Dia Internacional do Livro Infantil 2020

02 Abril 2020

-

A Poesia Dita. | Marcus Vinicius Quiroga

28 Julho 2021

-