Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”

«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências

Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”

«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências

- Cultura

- Entrevistas

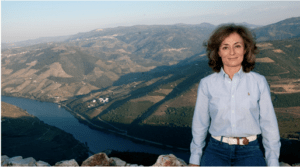

Clara Crabbé Rocha em entrevista — «Pode-se sempre fazer como Montaigne, que lia ao sabor da curiosidade…»

Por Tânia Pinto Ribeiro

Fotografias de Clara C. Rocha e da família gentilmente cedidas pela própria.

Já muito se disse e escreveu sobre aquele que é o guardião perene da Sorbonne, que cinco séculos depois de ter escrito os seus Essais continua a atear polémicas e paixões, um pouco por todo o mundo (dentro e fora da Academia). Uns defendem que foi um cético, um humanista, um dogmático… Outros sustentam que o filho mais velho de Pierre Eyquem e de Antoinette de Louppes foi um hedonista, um epicurista, um estoico… Também já o definiram como um nómada da inteligência, um apóstolo da tolerância, o rei do subterfúgio…

Recentemente, o sociólogo franco americano, Philippe Desan, autor de uma notável biografia política de Montaigne, atribui-lhe a façanha de ser o primeiro blogger da história — ideia que Clara Crabbé Rocha considera «engraçada», porque embora se tenha refugiado e isolado na torre do seu castelo na Gasconha, Michel de Montaigne — que descende de judeus iberos pelo lado materno — é realmente «um conversador, e expõe publicamente os seus pensamentos e experiências pessoais, associando ideias, fazendo digressões ao sabor dos seus estados de alma, explorando a sua liberdade interior e, sobretudo, acrescentando e atualizando constantemente aquilo que escreveu antes.» Para Clara Crabbé Rocha, o «inventor do ensaio» e da «experiência da representação literária do eu», procurou sobretudo «uma arte de viver». E foi buscar o «estoicismo e o ceticismo aos clássicos que mais amou», repensando-os várias vezes em função «da passagem do tempo e das vicissitudes da vida».

Montaigne será juntamente com Shakespeare e Cervantes, dos poucos autores do Renascimento que ainda é lido pelo público de hoje. Aliás, as obras que lhe são dedicadas são quase sempre sucessos editoriais: Un été avec Montaigne (2013), de Antoine Compagnon, e How to Live, or a life of Montaigne in one question and twenty attempts at an answer (2011), de Sarah Bakewell, são bons exemplos disso. Também por cá, o ano passado a Assírio e Alvim trouxe de volta Stefan Zweig (1881-1942) com o ensaio biográfico Montaigne e, em 2015, a Imprensa Nacional-Casa da Moeda publicou O Essencial sobre Michel de Montaigne, precisamente, da autoria de Clara Crabbé Rocha.

Em entrevista à PRELO, Clara Crabbé Rocha explica-nos este fascínio pelo filósofo e escritor francês (sim, um e outro não se excluem): «Montaigne toca os mais variados assuntos» e tem «sempre o humano no centro das suas preocupações». Montaigne, que escrevia «ao sabor das suas leituras e reflexões», toca mesmo, «em páginas muito vivas», assuntos tão embaraçosos como desconcertantes para a sua época: traz a lume os direitos das mulheres; critica os dogmatismos religiosos e as lutas entre católicos e protestantes, denunciando as atrocidades, num século XVI sanguinário, das guerras de religião em França; e num tempo em que se descobria (e explorava) o Novo Mundo relembra, no seu ensaio Dos Canibais, a «crueldade dos portugueses para com os seus prisioneiros».

Os Essais constituem-se também como uma obra fundamental para «quem estuda as questões da literatura autobiográfica e da autorrepresentação», sendo impossível «ignorar a fórmula C’est moy que je peins», diz-nos Clara Crabbé Rocha, professora catedrática — agora aposentada — que se tem dedicado ao ensaio e muito particularmente ao ensaio sobre literatura autobiográfica. De Montaigne a Sophia, passando por Miguel Torga, António Nobre e Mário de Sá-Carneiro. Isto só para referir alguns. O que poderá explicar porque é que uma professora e especialista em literatura portuguesa moderna e contemporânea se foi interessar por Michel de Montaigne.

Clara Crabbé Rocha é um nome de prestígio no meio universitário português. Pelas suas aulas — entre Coimbra e Lisboa — passaram gerações e gerações de alunos; arguiu quase uma centena de teses de mestrado e doutoramento, todas com um contributo a dar para os estudos literários. Também o Estado português reconheceu a relevância do seu trabalho, distinguindo-a com a comenda da Ordem do Infante D. Henrique. Depois de outros prémios (como o Prémio de Ensaio do PEN Clube em 2003 e o Grande Prémio de Ensaio da APE em 2004), este ano Clara Rocha recebeu o Prémio Jacinto do Prado Coelho 2016 pela sua obra O Essencial sobre Michel de Montaigne. Jacinto do Prado Coelho que foi – justamente — um dos seus orientadores de tese de doutoramento, «infelizmente por pouco tempo», e de quem recorda a «afabilidade, o seu sorriso, a sua tolerância, e também a sua exigência, o seu rigor de filólogo, a sua paixão pela literatura e pela língua».

Seria, contudo, quase desleal evocar o nome de Clara Crabbé Rocha sem explicar a origem que o constrói. Afinal, um nome é também um roteiro da nossa história, um relicário da nossa identidade, a proporção do que somos feitos… Crabbé herdou-o da mãe, eminente professora de Literatura Portuguesa, importante estudiosa da epistolografia em Portugal e, em tempos, membro do conselho editorial da INCM; e Rocha herdou-o do pai, médico, poeta, contista, diarista e o primeiro escritor a receber o mais alto galardão de língua portuguesa, o Prémio Camões, em 1989. Um prémio a cujo júri, anos mais tarde, a filha viria a presidir. Um poeta maior que deu voz — e uma «dimensão mitológica e universal» — à urze bravia de Trás-os-Montes, essa planta que vinga sobre a aridez das fragas do «Reino Maravilhoso», de onde lhe despontam as raízes. Um nome com uma força telúrica imensurável, várias vezes proposto ao Nobel da Literatura. Antes do 25 de Abril, foi um homem da oposição, com obras apreendidas (uma das quais o levou à prisão no Aljube), a PIDE a negar-lhe por diversas vezes o visto para sair do país… Depois, veio a revelar-se um crítico da Comunidade Europeia. «Afligia-o a perspetiva da perda de soberania das nações e da perda duma identidade cultural que fazia parte da própria história da Europa». Há quem defenda que só não recebeu o Nobel por interferências do poder do Estado Novo. Clara Crabbé Rocha diz‑nos que a história foi outra: «em Portugal um grupo de intelectuais e escritores na sua maioria ligados ao PC apresentou um segundo nome, o de Aquilino.» E duas proposituras, ainda para mais num país tão pequeno, «eram o caminho certo para o fracasso de qualquer uma delas». Da relação de seus pais guarda «a memória duma relação muito forte, dum sentimento de companheirismo temperado pelas dificuldades e pelas lutas da vida». Muitas das quais narradas n’ A Criação do Mundo e no Diário. Perguntámos a Clara Rocha por onde deve começar quem nunca leu o poeta que este ano — se não nos tivesse deixado naquele inverno de 1995 — completaria 110 anos de vida. Respondeu-nos que se pode sempre ler Miguel Torga ao «sabor da curiosidade». Exatamente como fazia Montaigne…

PRELO (P) — O Essencial sobre Montaigne, chancela INCM, recebeu o Prémio Jacinto do Prado Coelho 2016, ex aequo com Uma Admiração Pastoril pelo Diabo (Pessoa e Pascoaes) de António M. Feijó, atribuído pela Associação Portuguesa dos Críticos Literários. Jacinto do Prado Coelho que foi precisamente um dos seus orientadores de tese de doutoramento. Como se recorda deste professor?

CLARA CRABBÉ ROCHA (CCR) — O Prof. Jacinto do Prado Coelho foi o primeiro orientador da minha tese de doutoramento, infelizmente por pouco tempo. O seu desaparecimento deixou muita mágoa nos seus orientandos. Tínhamos todos um enorme respeito pelo autor da Introdução ao Estudo da Novela Camiliana, que consagrou o seu trabalho académico a autores muito diversos, de Camões a Pessoa, e que soube conciliar a história da literatura com outros paradigmas críticos, como a estilística, a literatura comparada e a estética da receção. Era presidente da Sociedade Portuguesa de Escritores em 1965, quando o regime decidiu a sua extinção, a pretexto da atribuição do Grande Prémio de Novela a Luandino Vieira, então preso no Tarrafal. Foi diretor da Colóquio/Letras durante muitos anos, com aquele espírito de abertura que fez da revista um lugar de encontro de diferentes literaturas e pontos de vista teóricos, de autores novos e consagrados. O Dicionário das Literaturas Portuguesa, Galega e Brasileira, que coordenou, foi e continua a ser um instrumento de trabalho imprescindível para quem estuda literatura. Recordo a sua afabilidade, o seu sorriso, a sua tolerância, e também a sua exigência, o seu rigor de filólogo, a sua paixão pela literatura e pela língua.

|

| Jacinto do Prado Coelho nasceu em 1920 e viria a falecer em 1984. A ele se deve a Introdução ao Estudo da Novela Camiliana. |

P — E a nível pessoal o que significa este prémio, entre vários outros que já recebeu?

CCR — Por se tratar de um prémio de consagração no domínio do ensaio literário, este prémio, além de me honrar, levou-me a fazer o balanço do meu percurso como investigadora e ensaísta. Como nos recorda George Steiner em Dez Razões (Possíveis) para a Tristeza do Pensamento, sendo «um dos atos mais comuns, mais gastos e repetitivos» da existência humana, «pensar é uma coisa supremamente nossa; encontra-se enraizado na mais profunda privacidade do nosso ser». Podemos dizer o mesmo da singularidade do pensamento crítico. Sem querer «pintá-lo» como fez Montaigne, creio que o meu foi sempre inquieto, curioso em diversos campos de conhecimento, e ao mesmo tempo claro, apostado em compreender e fazer compreender.

P — Quando começou a sua relação com a editora pública, a INCM?

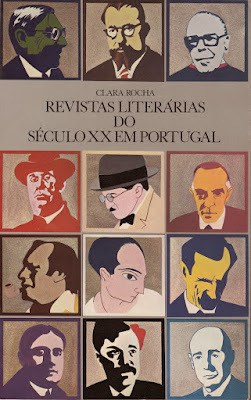

CCR — Em 1982, com o convite para prefaciar as Poesias Completas de Alexandre O’Neill, uma obra que teve três edições até 1990. Conheci O’Neill num Encontro de Poetas em Mateus, em 1977, no qual participaram também Sophia de Mello Breyner, Eugénio de Andrade, Miguel Torga, Fernando Guimarães, Vasco Graça Moura, Pedro Tamen e Alberto Pimenta. Em 1978, assisti a duas gravações do programa Perfil. Era um programa diário de 5 minutos para a RTP, concebido por O’Neill, com o propósito de dar a conhecer o perfil dos nossos escritores e artistas, a partir do seu testemunho direto. Nunca mais me esqueci dum almoço de bacalhau com grão, perto do miradouro de Santa Catarina, quando lhe dei a ler o prefácio às Poesias Completas. Era um conversador formidável! Depois, em 1985, a editora do Estado propôs-me a publicação do meu estudo sobre as Revistas Literárias do Século XX em Portugal e, numa coleção de bolso acabada de lançar, dum Essencial sobre Mário de Sá-Carneiro.

P — Revistas Literárias do Século XX foi a sua dissertação de doutoramento. Qual a importância das revistas literárias para a história da Literatura?

CCR — As iniciativas editoriais de reedição fac-similada das revistas do Modernismo português pela editora Contexto, nos anos 80 e 90 do século passado, e mais recentemente as reedições dos Cadernos de Poesia e da Árvore, pela Campo das Letras, falam por si. Nas últimas décadas assistimos a um ressurgimento do interesse pelas revistas literárias enquanto lugar de afirmação dum grupo, duma geração, duma tendência ou mesmo duma vanguarda. É claro que há revistas de toda a espécie, com maior ou menor interesse literário. Mas algumas são decisivas, porque se constituem como eixos geracionais e dão voz aos movimentos de que é feita a história da literatura. É o caso de Orpheu, com o seu núcleo geracional forte e que Álvaro de Campos definia como «a soma e a síntese de todos os movimentos literários modernos». Ou da Presença, cuja edição fac-similada conta com um notável prefácio de David Mourão-Ferreira. Nos anos 80, a minha dissertação e o livro de Daniel Pires sobre a imprensa periódica literária, organizado em forma de Dicionário, procuraram mostrar a importância instrumental de grande parte desse manancial de páginas amarelecidas e mais ou menos adormecidas nas bibliotecas. Uma obra fundamental publicada em vários volumes nos últimos anos, The Oxford Critical and Cultural History of Modernist Magazines, e na qual colaborei com o capítulo sobre as revistas modernistas portuguesas, demonstra precisamente a importância das publicações periódicas na afirmação dos modernismos e das vanguardas na história cultural do Ocidente.

P — Quais são, a seu ver, as mais importantes revistas literárias do século XX português?

CCR — É difícil escolher! Tivemos muitas… [risos]. A Águia, as revistas do primeiro Modernismo, Seara Nova, Presença, a Revista de Portugal, Cadernos de Poesia, Vértice, Távola Redonda, Árvore, Unicórnio, Notícias do Bloqueio, Colóquio, Poesia 61, O Tempo e o Modo…

P — Porque refere essas?

CCR — Porque deixaram uma marca. Mesmo tendo sido algumas efémeras ou incompreendidas no seu tempo. Orpheu foi o primeiro e mais emblemático órgão do Modernismo português, e A Capital e O Século Cómico reduziram a revista a um caso de psiquiatria. Em 1917, Portugal Futurista também causou escândalo. Foi o órgão do Futurismo português, mas o seu número único foi imediatamente apreendido pela polícia. Contemporânea foi a revista modernista que teve um projeto interartístico mais alargado e uma qualidade gráfica mais apurada, com todas aquelas reproduções de trabalhos de Almada, Milly Possoz, Amadeo, Jorge Barradas… Presença foi a primeira revista portuguesa com uma atividade crítica sistemática, teve um papel fundamental na reabilitação do nosso primeiro Modernismo e na divulgação de outras literaturas, sobretudo a russa, a francesa, a italiana e a brasileira, e interessou-se pelas mais variadas formas de expressão artística, como o cinema, a música, o bailado (Nijinski) e a dança (Josephine Baker). Enfim, ficávamos aqui horas…

|

| Revistas Literárias do Século XX em Portugal foi a dissertação de doutoramento de Clara Crabbé Rocha. Posteriormente, deu origem a um livro publicado pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda, em 1985. |

P — Referiu o Modernismo. Em 1985 publica um Essencial sobre…, dedicado, precisamente, ao modernista Mário de Sá-Carneiro. O que é fundamental saber-se sobre Mário de Sá-Carneiro?

CCR — Fernando Pessoa homenageou a sua memória num texto publicado no n.º 2 da revista Athena, que começava assim: «Morre jovem o que os Deuses amam»… Toda a obra de Mário de Sá‑Carneiro, da poesia à correspondência com Pessoa, anuncia o suicídio. «Génio na arte, não teve Sá-Carneiro nem alegria nem felicidade nesta vida», continuava Pessoa na sua evocação do companheiro de Orpheu. Projetou na arte o seu sonho de Ícaro, o sonho de chegar «além» de que fala num dos seus mais belos poemas. Durante os breves anos parisienses interessou-se pelas vanguardas europeias, de que foi dando notícia a Pessoa nas suas cartas. A procura de novidade estética sempre entusiasmou Mário de Sá-Carneiro e a sua obra testemunha a ânsia de chegar «au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau», conforme o verso de Baudelaire. Mas Sá-Carneiro nunca deixou de acreditar na aura da arte e sempre pôs a sua sensibilidade ao serviço dum desejo de absoluto tipicamente romântico.

P — E, agora, o que é essencial saber-se sobre Montaigne, guardião perene da Sorbonne, que cinco séculos depois continua a suscitar debate e polémica, e cuja obra foi classificada por si como «provocatória, difícil ou apaixonante»?

CCR — Que é um autor de primeira linha no cânone ocidental, porque lhe devemos duas coisas: a invenção do ensaio e a experiência da representação literária do eu. Os Essais são «exercícios» ou «tentativas» de reflexão crítica sobre os mais diversos temas, que cruzam o livre exame com a leitura de outros textos (antigos e modernos), e que não se resolvem em respostas, procedendo antes por indagações e aproximações sucessivas. A isto chamou Sílvio Lima o «espírito ensaístico», num texto de 1944 intitulado Ensaio sobre a Natureza do Ensaio. A outra face do projeto de Montaigne tem a ver com a descoberta do próprio eu e da singularidade irrepetível de cada ser. Não era a essência geral do humano que lhe interessava, mas sim a particularidade de cada ser, a sua forma sempre em movimento, tão difícil de captar como a água que nos foge por entre os dedos.

|

| Retrato que se presume ser de Michel de Montaigne, de autoria desconhecida |

P — Juntamente com Shakespeare e Cervantes, Montaigne é um dos poucos autores do Renascimento que ainda é lido pelo público de hoje. E as obras que lhe são dedicadas são quase sempre superestrelas das livrarias. Pelo menos lá fora. Temos exemplos recentes: Un été avec Montaigne (2013), de Antoine Compagnon, e How to Live, or a life of Montaigne in one question and twenty attempts at an answer (2011) de Sarah Bakewell. Por cá, no ano passado, a Assírio e Alvim trouxe de volta Stefan Zweig (1881-1942) com o ensaio biográfico Montaigne, e a Imprensa Nacional publicou o Essencial sobre Montaigne da sua autoria… A seu ver porque é que Montaigne nos continua a fascinar?

CCR — Porque toca os mais variados assuntos, numa escrita muito viva que tem sempre o humano no centro das suas preocupações: as questões políticas, a guerra, a religião, os costumes, o casamento, o erotismo, a amizade, a solidão, o medo, a mentira, a imaginação, o poder, a vaidade, o arrependimento, a experiência, as viagens, os livros, o envelhecimento, a doença e a morte. Mas também porque há em certas páginas dos Essais um véu de ambiguidade que nos desconcerta, uma parte de segredo que nos escapa… A diversidade de leituras críticas que a obra de Montaigne tem suscitado é a prova de que é impossível lê-la sem essa inquietação.

P — O sociólogo franco-americano, Philippe Desan, autor de uma notável biografia política de Montaigne, Montaigne, Uma Biografia Política, ironiza e chama-lhe o primeiro blogger da história… Podemos dizer que Michel Montaigne foi, com a devida distância, o primeiro blogger da história?

CCR — A ideia é engraçada, porque embora se refugie na sua torre, Montaigne é realmente um conversador, e expõe publicamente os seus pensamentos e experiências pessoais, associando ideias, fazendo digressões ao sabor dos seus estados de alma, explorando a sua liberdade interior e, sobretudo, acrescentando e atualizando constantemente aquilo que escreveu antes.

P — Refere no seu livro O Essencial sobre Michel de Montaigne, que este é o filho mais velho de Pierre Eyquem e de Antoinette de Louppes, e que descende, pelo lado materno, de judeus ibéricos convertidos ao catolicismo. Será que existe a hipótese de Montaigne descender de portugueses?

CCR — Não sou biógrafa e a minha investigação não seguiu esse rumo. Especulou-se muito sobre a possível ascendência portuguesa de Montaigne, mas tanto quanto pude ler essa hipótese está hoje posta de parte.

|

| O Essencial sobre Michel de Montaigne, de Clara Crabbée Rocha. Num registo vivo e crítico, é um convite à redescoberta constante de um dos grandes pensadores da cultura ocidental. |

P — Já muito se disse e escreveu sobre Michel de Montaigne: que um foi cético, um humanista, um dogmático, um hedonista, um individualista, um epicurista, um estoico, um naturalista, um nómada da inteligência, um defensor do relativismo, um apóstolo da tolerância, um rei do subterfúgio… Podemos dizer que Montaigne inventou uma nova moral?

CCR — Procurou sobretudo uma arte de viver. Aliou aquela joie de vivre presente ao longo dos Essais e reiterada ainda nos últimos capítulos, a uma lucidez crítica fora do comum. Foi buscar o estoicismo e o cepticismo aos clássicos que mais amou, e repensou-os várias vezes em função da passagem do tempo e das vicissitudes da vida.

P — O que é que leva um homem de 38 anos a isolar-se na torre de um castelo na Gasconha, para ler, escrever e se concentrar na pesquisa de si mesmo?

CCR — O desejo de se recentrar, depois das canseiras da vida pública e da perda dolorosa do seu amigo La Boétie. O horror do mundo lá fora, com as guerras de religião e os seus massacres. O sentimento de trivialidade do quotidiano conjugal e as maçadas da supervisão da sua propriedade. Uma biblioteca – e a de Montaigne era considerável – pode dar ao seu proprietário aquilo a que Séneca chamou euthymia, uma palavra grega que significa «bem-estar da alma» ou «tranquilidade». Montaigne começou por ler, e foi essa tranquilidade que procurou na intimidade da sua torre redonda, no seu espaço de leitura privado.

|

| O escritório de Michel de Montaigne, no seu castelo na Gasconha. |

P — De início Montaigne escreve os seus Ensaios para cair nas boas graças do rei?

CCR — Há quem defenda que Montaigne escreveu a sua obra com um propósito de auto‑promoção, porque tinha ambições políticas, mas a verdade é que de início escreveu para disciplinar e apaziguar o seu espírito, semelhante a «um cavalo à solta» desde que se libertou das obrigações públicas, como ele diz no capítulo sobre a ociosidade. Montaigne decide mettre en rolle os seus pensamentos para combater os «monstros e quimeras» que o seu espírito inquieto engendra, os medos e obsessões que o assaltam. E escreve também para preencher o vazio deixado pela morte de La Boétie, a quem homenageou publicando-lhe o Discours de la servitude volontaire e rodeando-se dos livros que ele lhe legou.

P — Quais são para Montaigne as condições para se viver livre?

CCR — A solidão era para ele uma das condições necessárias à conquista da liberdade interior, e por isso passou grandes temporadas afastado da vida pública. «La plus grande chose au monde c’est de savoir être à soi» («A coisa mais importante no mundo é saber ser senhor de si»), escreveu ele, retomando a lição de Séneca nas Cartas a Lucílio.

P — Em vida, Montaigne publica edições sucessivas dos Ensaios que, como explica no seu livro, foram escritos ao longo de cerca de 20 anos. Esta obra é escrita com uma estrutura preestabelecida? Ou pelo contrário, é escrita sem método e ao acaso dos acontecimentos e das leituras?

CCR — A leitura e a escrita condicionam-se mutuamente nos Essais: Montaigne folheava um livro aqui, outro ali, anotava à margem, escrevia ao sabor das suas leituras e das suas reflexões. A partir de 1580, depois da edição dos livros I e II, a releitura do seu próprio texto levou-o a redigir novos fragmentos, numa espécie de diálogo no tempo consigo mesmo. Quando em 1588 publicou uma edição da obra em três livros, os dois primeiros tinham sido muito acrescentados. No livro III a forma digressiva é levada ao extremo, mas mesmo depois da sua publicação Montaigne continuou a emendar e a fazer aditamentos, nos últimos anos de vida. Também esta sucessiva estratificação textual torna a obra invulgar.

P — Porque diz que o próprio título, Essais, é de si, «insólito»?

CCR — Porque o termo era usado noutros sentidos no francês da época, por exemplo os de «prova», «degustação», «experiência», «tentativa», e não num sentido literário.

P — Como diz, o verbo ensaiar, de si, já mostra a necessidade de exercitar, tentar, testar, experimentar. A seu ver, o ensaio é o género literário mais voltado para autores experientes ou é o género dos principiantes? Ou é transversal aos dois?

CCR — Creio que a questão não se deve pôr nesses termos. O brilho dum ensaio não tem a ver com a idade de quem o escreve. Mas claro que o lastro de cultura acumulado ao longo dos anos ajuda. Se soubesse o que sei hoje, não tinha escrito muitas parvoíces aos 20 anos… [risos]

P — Tem-se dedicado ao ensaio e muito particularmente ao ensaio sobre literatura autobiográfica. Isto poderá explicar porque é que uma professora e especialista em literatura portuguesa moderna e contemporânea se foi interessar por Michel de Montaigne, renascentista francês?

CCR — Sim, em parte. Os Essais são uma obra fundamental para quem estuda as questões da literatura autobiográfica e da autorrepresentação. É impossível ignorar a fórmula «C’est moy que je peins» do texto preambular em que Montaigne apresenta o seu livro. Todo o «Avis au lecteur» é, de resto, uma fina reflexão sobre a representação do eu, a questão do «natural» ou da sinceridade do autorretrato, as afinidades entre o autorretrato pictórico e o literário. Por outro lado, a minha formação em Românicas deu-me uma boa base em língua e literatura francesas. Mas há um tempo para tudo, como diz a Bíblia. Há muitos anos, uma amiga de Bordéus ofereceu-me uma bela edição dos Essais. Não era ainda o tempo de os ler na íntegra, li apenas alguns capítulos. Quando em 2004 dei aulas na Sorbonne, passava quase todos os dias pela rue des Écoles, a caminho da Universidade. No square Paul-Painlevé, lá estava a estátua em bronze de Montaigne, com o pé direito muito polido, por ser tradição os estudantes passarem nele a mão em vésperas de exames. E desafiava-me a uma leitura mais atenta e demorada dos Essais. Depois regressei ao serviço na Universidade Nova de Lisboa, e durante mais alguns anos as aulas, os seminários de Mestrado e os constantes júris de provas e concursos académicos um pouco por todo o país fizeram-me esquecer as boas intenções das caminhadas parisienses. Só em 2014 chegou a altura de fazer uma leitura integral da obra e de pensar num Essencial sobre Montaigne.

P — Precisamente, na advertência preliminar que faz aos leitores, Montaigne explica que ele é a própria matéria do livro e que isso será talvez razão suficiente para que o leitor não ocupe os seus «lazeres» num assunto tão «frívolo» e tão «vão». Porque acha que Montaigne faz esta tentativa de dissuadir a sua leitura? Por insegurança? Qual é o sentido desta advertência?

CCR — Não, não! Por tática! É uma captatio benevolentiae muito hábil, Montaigne quer mesmo que o leiam e com este modo autodepreciativo só aguça a curiosidade do leitor.

P — O filósofo alemão Theodor Adorno diz-nos que o ensaio não apenas negligencia a certeza indubitável, como também renuncia ao ideal dessa certeza. Também o filósofo espanhol Ortega y Gasset definiu o género como «a ciência sem prova explícita». Concorda?

|

| Clara Rocha em Florença, Itália. |

CCR — Sim, o ensaio pressupõe a consciência do caráter hipotético da interpretação.

P — O ensaísta fala sempre de si nos seus textos?

CCR — Quanto mais não seja, fala das suas escolhas, dos seus gostos, das suas preocupações.

P — Montaigne elogia nos Ensaios o pedagogo e humanista português André de Gouveia. Refere-se a ele como «o maior e mais nobre Principal de França». De que maneira é que André de Gouveia foi uma referência para Montaigne?

CCR — Era o Diretor do Colégio de Guiena, que Montaigne frequentou e onde aprendeu com outros ilustres humanistas, como Buchanan e Guérente.

P — E qual é a importância de La Boétie nas páginas dos Ensaios?

CCR — A amizade entre Montaigne e La Boétie ficou registada em páginas extraordinárias nos Essais. É evocada no capítulo «De l’amitié», do livro I. São famosas aquelas formulações sobre um sentimento que liga profundamente dois seres e que já Cícero tinha tentado descrever no De amicitia. Frases como esta: «Se me intimam a dizer porque o amava, sinto que só posso exprimir respondendo: ‘Porque era ele; porque era eu’». Cícero fala da virtus, no sentido de «prática do bem», «nobreza espiritual»; Montaigne celebra o entendimento pleno e as qualidades invulgares do amigo. Aliás, chegou a pensar em fazer do seu livro um monumento a La Boétie: no centro ficaria o Discours de la servitude volontaire, de La Boétie, e os ensaios do próprio Montaigne seriam a «grinalda» em torno do Discours.

P — Antoine Compagnon, belga especialista em história da literatura francesa, defende que Montaigne decidiu escrever em francês — quando dominava perfeitamente o latim, a língua dos senhores eruditos — porque os seus escritos se dirigiam às mulheres, que seriam as suas leitoras ideais. Acha esta teoria possível?

CCR — É possível, e Montaigne dedica até capítulos a algumas delas, como Diane de Foix e Madame d’Estissac. Mas prefiro pensar que escreveu a sua obra no idioma materno, que só aprendeu depois de aprender o latim como língua primeira na infância. Ao escolher o francês, prestou homenagem à língua do seu país e trabalhou-a literariamente, um século antes de Molière e Racine.

P — Anacronismos à parte, Montaigne era já um feminista no século XVI?

CCR — É difícil responder, porque tem uma ponta de misoginia, mas também páginas muito vivas sobre os direitos das mulheres, a conduta das mulheres casadas e a psicologia feminina. Feminista mesmo era Marie de Gournay, a quem confiou a edição póstuma dos Essais. Trinta anos mais nova do que ele, foi sua admiradora incondicional e dedicou parte da sua vida à preparação dessa edição, mas distinguiu-se também pelos seus escritos, em que defendia a igualdade dos sexos e dissertava sobre questões sociais que na época eram reservadas aos homens.

|

| Clara Crabbé Rocha durante uma conferência na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. |

P — Montaigne vive e escreve num país envolto nas guerras de religião, num século XVI sanguinário, cujo horror culmina com o massacre de Paris, a 24 de agosto de 1572, onde morreram milhares de protestantes. Pergunto-lhe, Montaigne foi um bom católico, foi um ateu mascarado ou escapa a todos os catecismos?

CCR — Ora aí está uma questão que, apesar de toda a tinta que correu sobre ela, continua por resolver. A religião em Montaigne continua a ser um enigma. As opiniões da crítica dividem-se: uns veem nele um católico sincero, outros um descrente, outros um espírito tolerante em relação às doutrinas reformistas, outros ainda um cético que descreve Deus como um poder cuja compreensão é vedada ao homem, pois a fé não é um conhecimento. De qualquer modo, mesmo tendo respeitado ao longo da vida as práticas da crença católica, Montaigne critica os dogmatismos religiosos e as lutas entre católicos e protestantes, e mostra que as crenças de cada um são muitas vezes determinadas pela ancestralidade e pelo meio: «Nous sommes Chrétiens à même titre que nous sommes ou Périgourdins ou Allemands».

P — Montaigne vive também numa época de plena expansão da Europa no Novo Mundo. O pensador foi dos primeiros nomes das letras europeias a fazer referência ao Brasil. Dos Canibais é, aliás, um dos ensaios mais relevantes de Montaigne e é inspirado – nem mais – no encontro do pensador francês com três índios da tribo Tupinambá, levados das costas brasileiras para serem exibidos na corte francesa. De que forma é que Montaigne vai defender os ameríndios e de que maneira é que põe em questão a sociedade europeia?

CCR — O que ele faz, duma forma muito incisiva, é confrontar duas perspetivas de barbárie. No capítulo sobre os canibais descreve o modo de vida dos ameríndios e mostra as suas virtudes: apesar de praticarem a antropofagia, são simples e não conhecem a mentira, a traição, a avareza nem a inveja. Para Montaigne, são os povos ditos civilizados que degradaram a obra perfeita da natureza. E lembra a crueldade dos portugueses para com os seus prisioneiros, mas está a pensar também nas atrocidades das guerras de religião em França. Ele diz que o que chamamos barbárie depende do nosso ponto de vista, dos usos e opiniões da terra em que vivemos. Uma das passagens mais corrosivas é aquela em que põe na boca dos índios que conheceu em Rouen algumas verdades sobre a vida de corte: que estranhavam que vários homens de barba, fortes e armados, se sujeitassem à autoridade duma criança (o rei), e que à porta de homens que viviam rodeados de comodidades estivessem mendigos cheios de fome. Não entendiam como estes se sujeitavam a uma tal injustiça e não esganavam os poderosos ou não deitavam fogo às suas casas.

P — Montaigne viaja entre 1580-1581 pela Alemanha, Suíça e Itália. E escreve o seu Journal de Voyage. Que impressões é que Montaigne capta destas viagens e de que maneira é que as comunica aos seus leitores?

CCR — Montaigne registou as suas impressões da viagem num diário, primeiro escrito por um secretário que fazia parte da sua comitiva e que o acompanhou até Roma, e depois redigido pelo próprio autor. Foi uma viagem longa, que lhe permitiu conhecer imensos lugares, gentes, paisagens, costumes, festividades, monumentos, bibliotecas, ruínas, igrejas de diferentes credos, aspetos de organização social, invenções, etc. Tudo isso ficou gravado nas anotações quotidianas de uma jornada que durou cerca de ano e meio e que nunca o cansou, apesar de a ter feito quase sempre a cavalo e em precárias condições de saúde, atormentado pelas suas constantes crises de litíase. O que lhe interessa, além do alívio físico que procura nas diferentes estâncias termais onde vai parando, é o confronto com a diversidade do mundo, e procura adaptar-se aos lugares estrangeiros e aos seus usos para melhor os conhecer. A partir da primeira paragem nas termas de Luca até resolve redigir o diário em italiano, como forma de exercício, e só retoma a língua francesa depois de atravessar os Alpes no regresso a casa. Viajar é para Montaigne um exercício da alma, uma das melhores maneiras de saborear a variedade do mundo e das suas formas.

P — Montaigne desempenhou as funções de maire [presidente da câmara] de Bordéus. Qual a importância da experiência da vida pública na sua obra?

CCR — Além do cargo de maire, desempenhou cargos de magistratura e missões diplomáticas, inerentes ao seu estatuto de fidalgo e de homem da corte, que foram tão importantes na sua vida como a parte que dedicou ao otium e à escrita. Mas Montaigne separa as águas: «le Maire et Montaigne ont toujours été deux» («o presidente da Câmara e Montaigne foram sempre dois»), escreve ele no livro III.

P — Refere no seu livro que os Essais é uma obra que «intrigou uns e irritou outros». Quem é que ficou intrigado e quem é que se irritou?

CCR — Intrigados ficaram os contemporâneos que nunca tinham visto um livro assim. Irritados ficaram, por exemplo, Pascal e Rousseau, o primeiro por achar que «o eu é detestável» e o segundo por entender que o autorretrato de Montaigne peca por omissão e falta de sinceridade. Chegou a escrever que punha Montaigne «à cabeça dos falsos sinceros que querem enganar dizendo a verdade» e que o autor dos Essais só mostrou os seus «melhores» defeitos…

P — Voltaire referiu-se a Montaigne como sábio num século de ignorância, como um filósofo entre os fanáticos. Nietzsche também reconheceu que o facto de um homem como Montaigne ter escrito «aumentou verdadeiramente a alegria de viver na Terra». A seu ver, hoje em dia olhamos para Michel de Montaigne como escritor ou como filósofo?

CCR — Um e outro não se excluem, e quando alguém encontra belas formulações literárias para as suas reflexões, melhor ainda.

P — Tem algum especialista de Montaigne que admire particularmente?

CCR — Dos mais recentes, Antoine Compagnon, Sarah Bakewell, Philippe Desan. Gosto imenso do livro de Antoine Compagnon Un été avec Montaigne, que só li já depois da publicação do meu Essencial. É um livrinho que reúne uma série de textos muito curtos para um programa diário da France Inter durante o Verão de 2012. Foi um êxito editorial em França. Conseguir fazer sínteses daquelas, com um conhecimento profundo dos Essais e ao mesmo tempo uma grande leveza e elegância, não é para todos…

P — Quando é que surgem as primeiras traduções dos Essais de Montaigne para o português?

CCR — Tanto quanto sei, nas primeiras décadas do século XX, no Brasil e em Portugal.

P — Além de Agostinho da Silva quem mais traduziu Montaigne para português?

|

| Agostinho da Silva foi um dos tradutores de Montaigne para o português. |

CCR — Rui Bertrand Romão, que tem sido também um dos seus principais comentadores, Luís Leitão e Ana Paixão, que publicaram um Pequeno Vade-Mecum, e Dóris Graça Dias, que traduziu Da Vaidade. Estou a falar apenas das traduções publicadas em Portugal.

P — Arguiu ao longo da sua vasta carreira académica imensas teses de mestrado e doutoramento. Há alguma que se recorde que tenha dado um contributo importante para os estudos literários portugueses?

CCR — Todas deram, porque em todo o trabalho de investigação há um recomeço da procura de sentido, do esforço de compreensão que nos leva a escrever um livro.

P — Ensinou na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra — onde se formou — e na FCSH da UNL. Notou diferenças entre as duas instituições no que ao modelo de ensino diz respeito? Afinal, uma é a mais antiga do país; a outra uma das mais recentes inaugurada pós 25 de Abril…

CCR — Quando vim para Lisboa em 1985 senti uma grande diferença, a Universidade Nova tinha um espírito bastante informal e estava muito apostada na multidisciplinaridade. Havia cursos novos, que as universidades clássicas não tinham. Hoje as diferenças estão muito mais esbatidas, porque houve imensas mudanças no sistema de ensino superior, uma população muito significativa de alunos estrangeiros, etc.

P — Foi também professora convidada de universidades estrangeiras, por exemplo da Sorbonne Paris IV. Quem é que se interessa por Literatura Portuguesa em Paris?

CCR — Muita gente, embora não tanta como gostaríamos. O Instituto Camões, os leitorados e as cátedras de Português em várias Universidades de Paris, a livraria portuguesa, editoras como La Différence, José Corti e Éditions Chandeigne, têm tido um papel fundamental na divulgação da Literatura Portuguesa em França. A Fundação Gulbenkian (FCG) teve durante muitos anos um Centro Cultural Português, agora designado Delegação da FCG em França. Com a maior biblioteca lusófona fora de Portugal e do Brasil, e um programa de conferências e colóquios de excelência, atraiu gerações de professores e estudantes e continua a ser um importante centro de difusão da língua e da literatura portuguesas. A Maison du Portugal, na Cité Universitaire, também tem um programa de atividades variado. Mas é uma luta difícil, de facto, porque o português é cada vez mais marginalizado no ensino secundário francês em favor de outras línguas, como o espanhol, o que condiciona tudo à partida. Tenho uma grande admiração pelos professores que dedicam as suas vidas ao ensino do português no estrangeiro e, em particular, pelos leitores colocados em postos difíceis. Por exemplo, a Prof.ª Fátima Brauer, uma amiga de longa data, lecionou durante décadas na Universidade de Hamburgo, dinamizou a Associação de Lusitanistas Alemães e deu um impulso extraordinário ao ensino do português naquela cidade do norte da Alemanha, em parte com a ajuda do programa Erasmus. Da primeira vez que me convidou para lá ir, escolhi Alexandre O’Neill, porque gosto mesmo muito da poesia dele. Era um pouco surreal dar aulas sobre O’Neill a estudantes de Hamburgo, falar do quotidiano de chumbo dos anos 50 que os poemas dele retratam, numa cidade rica, socialista e maioritariamente protestante. Mas os alunos alemães são dos mais disciplinados e despachados que algum dia conheci, e ainda por cima divertiram-se com aquela poesia cheia de verve e de invenções vocabulares!

|

| Em 2013, no Palácio de Queluz, durante a cerimónia de entrega do Prémio Camões a Mia Couto. Clara Crabbé Rocha foi a presidente do júri. |

|

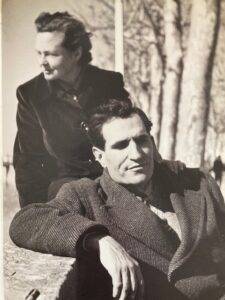

| Andrée Crabbé Rocha e Miguel Torga em Coimbra. Fotografia retirada de Fotobiografia de Miguel Torga, org. Clara Rocha, Publicações Dom Quixote, 2000. |

P — Com um pai poeta e uma mãe professora universitária especialista em Literatura Portuguesa do século XVI, o seu caminho tinha mesmo de passar pela Literatura?

CCR — Se calhar… Foram referências fundamentais, na verdade. Mas também foram determinantes os intelectuais que passaram por nossa casa e os escritores que tive o privilégio de conhecer.

P — Estreou-se no ensaio sobre literatura autobiográfica com O Espaço Autobiográfico em Miguel Torga, que publicou na Almedina em 1977, resultado do seu trabalho final de licenciatura. Quarenta anos depois desse trabalho, o que acrescentaria a este Espaço Autobiográfico?

CCR — Não acrescentava, tirava! Tirava muito da parte teórica inicial, que era de regra nas dissertações académicas. Tive uma formação estruturalista na Faculdade de Letras de Coimbra e o livro obedece a esse paradigma crítico, que abandonei há muito. O meu pai ria-se, gostava do livro mas não gostava de grelhas de leitura e sentia-se dissecado como se fosse uma múmia. Era mesmo a expressão que usava… Mas na altura devorávamos as novidades teóricas e chegámos a ter na Faculdade Gérard Genette e Julia Kristeva como conferencistas. Hoje não me preocuparia tanto com categorias narrativas nem com os «pactos de leitura» definidos por Lejeune, faria uma leitura d’ A Criação do Mundo como romance autobiográfico, que é o que o livro é.

P — … «uma casa é a coisa mais importante da vida» escreveu Ruy Belo. Os escritores também se conhecem pelas casas onde viveram?

CCR — Sim, o espaço privado dum escritor é feito de objetos, livros, vivências e memórias, e desse modo participa da sua personalidade. É a isso que chamamos o «espírito do lugar» e é isso que as pessoas procuram quando o visitam.

Estrela do Ocidente

Por teus olhos acesos de inocência

Me vou guiando agora, que anoitece.

Rei Mago que procura e desconhece

O caminho,

Sigo aquele que adivinho

Anunciado

Nessa luz só de luz adivinhada,

Infância humana, humana madrugada.

Presépio é qualquer berço

Onde a nudez do mundo tem calor

E o amor

Recomeça.

Leva-me, pois, depressa,

Através do deserto desta vida,

À Belém prometida…

Ou és tu a promessa?

P — A Casa de Miguel Torga, localizada em São Martinho de Anta, concelho de Sabrosa, foi o local de nascimento de Miguel Torga, nom de plume de Adolfo Correia Rocha, e o seu local de residência durante toda a infância. Foi ainda a casa paterna à qual o poeta sempre voltou. Hoje é um espaço museológico. Porque decidiu doar também esta casa à Direção Regional de Cultura do Norte?

CCR — Mantive-a enquanto pude como casa de férias, porque guardava muitas memórias e gosto muito do Douro. Mas não tinha nenhuma privacidade: às vezes estava a jardinar ou a ler à sombra do noveleiro no pátio, e chegavam turistas ou excursões escolares que do lado de fora do portão tiravam fotografias da casa e do jardim. Eu compreendia essa curiosidade, esse voyeurismo associado à casa natal dum escritor, e acabei por ceder. Doei a casa à Direção Regional de Cultura do Norte, mas ainda não está aberta ao público. O que já está em pleno funcionamento é o Espaço Miguel Torga, um espaço magnífico desenhado pelo arquiteto Souto Moura. Tem uma belíssima exposição permanente sobre a vida e a obra de Miguel Torga, além de funcionar como um centro cultural com uma programação muito dinâmica. Foi inaugurado pelo Presidente da República em julho de 2016 e já teve mais de vinte mil visitantes.

|

| Clara Crabbé Rocha com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aquando da inauguração do Espaço Miguel Torga, julho de 2016. |

P — A casa de Coimbra, na zona alta, também está de portas abertas ao público. E logo à entrada somos recebidos pela urze bravia dos montes transmontanos. Que mais podemos desvendar na casa museu Miguel Torga em Coimbra?

CCR — Pouco mais do que o mobiliário, a pintura e outras peças de arte que os meus pais foram adquirindo ao longo dos anos nos antiquários e com os quais foram fazendo o interior da sua casa. A biblioteca já lá não está. Tenho pena, mas compreendo que a Câmara Municipal de Coimbra tenha querido acautelar os livros e o espólio e os tenha levado para a Casa Municipal da Cultura. A casa de Miguel Torga em Coimbra era uma casa de livros, de muitos livros que se distribuíam por várias divisões. Havia algumas peças raras, como uma 1.ª edição da Mensagem de Fernando Pessoa (um poeta a quem Torga prestou homenagem no dia da sua morte, numa nota do Diário, quando Pessoa estava praticamente esquecido entre nós), primeiras edições dos livros Princípio e Indícios de Oiro de Mário de Sá-Carneiro, a revista Presença completa, uma coleção de primeiras edições de obras dos autores presencistas, a coleção completa da Revista de Portugal dirigida por Vitorino Nemésio, e primeiras edições, quase todas dedicadas, de autores como Teixeira de Pascoaes, Afonso Duarte, Nemésio, Fernando Namora, João José Cochofel, Eugénio de Andrade, Sophia, David Mourão-Ferreira, Sebastião da Gama, Alexandre O’Neill, Ruben A. e muitos outros. Havia também várias edições seiscentistas e setecentistas de clássicos portugueses e espanhóis, bem como a edição monumental do Dom Quixote com ilustrações de Gustave Doré, que foi oferecida ao autor por ocasião da entrega do Prémio Écureuil em 1992. Alguns livros tinham uma história, uma carga afetiva. Por exemplo, a 1.ª edição da Clepsidra tinha sido oferecida por Eugénio de Andrade em meados dos anos 40, quando um grupo de amigos, num gesto espontâneo e bonito, resolveu homenagear Torga oferecendo-lhe cada um o que tinha de mais querido: entraram-lhe em casa, de surpresa, com um ramo de torgas e um ofereceu-lhe o Quarteto op. 132 de Beethoven, outro uma edição não expurgada d’O Amante de Lady Chatterley, outro um desenho e Eugénio de Andrade o livro de Camilo Pessanha. Outra história que a minha mãe contava tinha a ver com a coleção de autores gregos e latinos que tinha trazido de Bruxelas. Depois de sucessivos pedidos de passaporte, sempre recusados por razões políticas, a minha mãe conseguiu finalmente voltar à Bélgica depois da morte da mãe, e nessa altura trouxe consigo muitos dos seus livros. Entre as obras de Safo, Hesíodo, Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes, vinha um voluminho de Moscus, ou Mosco (em grego Moschos), um poeta bucólico nascido em Siracusa, cujo nome intrigou muito o agente da polícia que revistou a mala de minha mãe no Sud Express, à chegada a Portugal. Julgava ele que tinha a ver com Moscovo, portanto era coisa proibida… O difícil foi convencê-lo de que aquele poeta era grego e já tinha morrido há mais de dois mil anos!

P — Associamos James Joice a Dublin, Victor Hugo e Baudelaire a Paris, Kafka a Praga, Dante a Florença, Fernando Pessoa a Lisboa e Miguel Torga a São Martinho de Anta, Sabrosa. Qual é a importância do reduto geográfico, onde tudo começa, para a universalidade da obra de um escritor?

CCR — Torga escreveu que São Martinho de Anta não era um lugar onde, mas um lugar de onde…

|

| Clara Crabbé Rocha na casa onde nasceu Miguel Torga, em São Martinho de Anta. |

P — Miguel Torga viria sempre a revelar uma grande fidelidade ao espaço materno, à terra mãe… que surge a cada momento na sua prosa, na sua poesia. Torga via em Trás‑os‑Montes o que mais ninguém via?

CCR — Mitificou Trás-os-Montes, reconstruiu a geografia física e humana do «Reino Maravilhoso». Era a sua raiz, mas os poetas veem sempre mais qualquer coisa que ninguém vê, não é? Um crítico francês escreveu a respeito do livro Portugal que é uma «invenção de Portugal», o que me parece uma definição perfeita.

|

| Miguel Torga começou a publicar A Criação Do Mundo em Coimbra, em 1937. |

P — Em A Criação do Mundo Torga escreve «Vou tentar ser bom marido, cumpridor. Mas quero que saibas, enquanto é tempo, que em todas as circunstâncias te troco por um verso.» Que memória guarda da relação entre os seus pais?

CCR — A memória duma relação muito forte, dum sentimento de companheirismo temperado pelas dificuldades e pelas lutas da vida.

P — Para Miguel Torga, o homem é, por desgraça, uma solidão: «Nascemos sós, vivemos sós e morremos sós.» Torga era um homem solitário?

CCR — Num Colóquio realizado em Paris pela Fundação Gulbenkian em 2007, no centenário de Miguel Torga, o embaixador Marcello Duarte Mathias apresentou uma comunicação exemplar intitulada «Miguel Torga, solitaire et solidaire». Foi buscar este título ao álbum sobre a vida e obra de Albert Camus escrito pela filha. Mas é um título perfeito também para falar de Miguel Torga. E não só no plano da intervenção literária: lembro-me de ajudar quando ele dava consultas gratuitas, sempre que íamos de férias para S. Martinho.

|

| Miguel Torga com a filha Clara, nascida a 3 de outubro de 1955. Fotografia retirada de Fotobiografia de Miguel Torga, org. Clara Rocha, Publicações Dom Quixote, 2000. |

P — Não é fácil, com rigor, situar Torga politicamente. Antes do 25 de Abril, sem dúvida é um homem da oposição: preso no Aljube, obras apreendidas, a PIDE negou-lhe por diversas vezes o visto para sair do país, a sua mãe foi suspensa da universidade… Mas viria, depois, a revelar-se um crítico do Portugal democrático. O que desiludiu Miguel Torga no Portugal pós-revolução?

CCR — Miguel Torga teve muita intervenção cívica no Portugal democrático: participou, sempre como independente, no 1.º comício do Partido Socialista em Coimbra, em junho de 1974, nos comícios socialistas de Sabrosa de 1974 e 1976, no grande comício socialista de Lisboa de 1975, noutro comício em Arganil em 1976, etc. Em 1975 publicou n’A Capital uma «Carta vagante» dirigida a Natália Correia, a propósito duma crónica que a poetisa tinha publicado no mesmo jornal com o título «O silêncio dos melhores é cúmplice do alarido dos piores». Torga manifestava a sua solidariedade e defendia os valores da liberdade e da justiça, um rumo político não enfeudado a cartilhas ou a uma nova ditadura de sinal contrário.

P — Também não apoiou nem teve a mínima simpatia pela União Europeia. De certa forma a então CEE ofendia o seu espírito patriótico e o seu ideal de Pátria?

CCR — Ele previu que a União Europeia se tornaria uma Europa dos interesses económicos em detrimento da Europa social. Escreveu sobre isso no Diário. Afligia-o a perspetiva da perda de soberania das nações e da perda duma identidade cultural que fazia parte da própria história da Europa.

| Mário Soares, Miguel Torga e Andrée Crabbé Rocha no 80.ª aniversário do escritor em 1987. Fonte: Fotobiografia de Miguel Torga, org. Clara Rocha, Publicações Dom Quixote, 2000. |

P — Sabe-se que Torga era avesso a galardões, e recebeu inúmeros. Incluindo — precisamente — o Prémio Montaigne, atribuído em Hamburgo. Em 1954 recusa o Prémio Almeida Garrett e em 1989, torna-se o primeiro autor português a receber o Prémio Camões e afirma que «os seus leitores mereciam-no». Qual era a relação do poeta com o seu público?

CCR — Ao contrário da ideia comum, Miguel Torga não era um homem de trato difícil e muita gente o procurava, sobretudo no consultório, para o conhecer ou para conversar. Sobretudo jovens. As conversas às vezes duravam horas. Há muitos testemunhos sobre isso, inclusivamente cartas de leitores portugueses e estrangeiros.

P — De acordo com os arquivos da Academia Sueca, o nome de Miguel Torga foi proposto por cinco vezes entre 1959 e 1962. Sabe-se agora que também integrou a lista de 1965, sob proposta do professor Goran Hammarstrom, da Universidade de Upsala. Miguel Torga desconfiou alguma vez destas nomeações?

CCR — Talvez não tivesse tido conhecimento de todas, mas em 1960 o seu nome foi proposto à Academia sueca por um professor da Universidade de Montpellier, Jean‑Baptiste Aquarone. A propositura ao Nobel foi apoiada por muitos escritores, artistas plásticos, músicos, médicos, professores e jornalistas portugueses e estrangeiros (do Brasil, da Europa e de África) e ficou largamente documentada.

P — Jorge Amado viria a dizer que se havia escritor da língua de Camões merecedor do Nobel da Literatura esse escritor era Miguel Torga. Acha que o facto de o seu pai não ter recebido o Nobel pode prender-se a interferências do poder daquela época?

CCR — A história é outra: em Portugal um grupo de intelectuais e escritores na sua maioria ligados ao Partido Comunista apresentou um segundo nome, o de Aquilino. A imprensa da época mostra como as opiniões se dividiram e confrontaram. Duas proposituras, ainda para mais num país tão pequeno, eram o caminho certo para o fracasso de qualquer uma delas.

P — Miguel Torga disse que Camões escrevia versos a martelo. E chegou mesmo a sugerir que se trocasse Camões, «vastíssimo poeta» mas «cristalizado na época», por Fernando Pessoa. Havia aqui algum ódio de estimação pelo autor d’Os Lusíadas?

P — Miguel Torga disse que Camões escrevia versos a martelo. E chegou mesmo a sugerir que se trocasse Camões, «vastíssimo poeta» mas «cristalizado na época», por Fernando Pessoa. Havia aqui algum ódio de estimação pelo autor d’Os Lusíadas?

CCR — Não havia… Em 1987 até foi convidado a deslocar-se a Macau, por ocasião das celebrações do 10 de Junho, para fazer uma conferência sobre Camões no Leal Senado. Publicou essa conferência primeiro em separata, e depois no vol. XV do Diário. Não me lembro em que contexto escreveu que Camões estava «cristalizado na época», mas certamente se referia ao ensino d’Os Lusíadas e propunha que se desse também atenção a Pessoa, um poeta que durante anos esteve quase esquecido e que não se ensinava nas escolas nem nas universidades. Na Universidade de Coimbra, por exemplo, só depois do 25 de Abril se introduziu a cadeira de Literatura Portuguesa do século XX.

P — Se tivermos de inserir Miguel Torga num movimento ou numa corrente literária em que movimento ou corrente literária o inseriríamos?

CCR — Colaborou na Presença com o nome Adolfo Rocha, mas afastou-se logo em 1930, juntamente com Branquinho da Fonseca e Edmundo Bettencourt, por discordar do magistério literário que a direção da revista impunha ao grupo. Não era homem de correntes ou movimentos literários. Em 1936 fundou a revista Manifesto, com Albano Nogueira. Era uma revista que defendia uma literatura «humanista», uma arte enraizada no real e interessada no homem enquanto ser social, e que se afastava assim da linha psicologista e estetizante da Presença.

P — Quais são as principais dores de cabeça (se as há) da herdeira de um dos maiores escritores portugueses do século XX?

CCR — São muitas, mesmo! Acompanhar as reedições em Portugal e no estrangeiro, responder a e-mails, aos mais diversos pedidos de autorização que todas as semanas a Sociedade Portuguesa de Autores me encaminha…

P — Para quem nunca leu Miguel Torga por onde se deve começar?

CCR — Pode-se sempre fazer como Montaigne, que lia ao sabor da curiosidade…

P — Em 1999, as Publicações Dom Quixote iniciaram a edição da Obra Completa de Miguel Torga, mas Torga sempre preferiu, ao longo dos anos, a edição de autor. Há quem defenda que Torga se recusava a entregar os textos previamente à Censura, como era obrigatório na época e há também quem defenda que era por razões financeiras. Qual era o verdadeiro motivo da predileção de Torga pelas edições de autor?

CCR — Infelizmente estou habituada a ouvir as histórias e as explicações mais incongruentes… A verdade é que Miguel Torga teve vários livros apreendidos pela polícia política: em 1939 O Quarto Dia da Criação do Mundo, que era o relato duma viagem pela Europa e tinha páginas desassombradas de protesto contra o franquismo e o fascismo de Mussolini, e em 1941 o livro de contos Montanha. Na origem da apreensão d’O Quarto Dia esteve o próprio irmão de Franco, então embaixador em Portugal. Miguel Torga foi preso em Leiria e depois levado para o Aljube, onde esteve detido durante dois meses. A ordem da PIDE de apreensão dos livros compreendia os exemplares existentes nas várias livrarias do país. Mais tarde a polícia política também apreendeu o vol. 8 do Diário. Miguel Torga não podia sujeitar um editor a situações dessas: não eram só os prejuízos, era também o risco político. Por isso resolveu ser o seu próprio editor, e continuou a fazer edições de autor até ao fim da vida.

P — Cumprem-se, este ano, os 110 anos do nascimento do poeta. Já temos «programa de festas»?

CCR — «Programa de festas» não há, mas a Dom Quixote fez recentemente reedições muito bonitas do Portugal e dos Contos (o volume compacto que reúne todos os livros de contos de Miguel Torga), e está prevista uma edição que certamente vai trazer muitas surpresas. Trata-se de um volume de correspondência para Miguel Torga, com cartas de dezenas de autores, que está a ser preparado pelo Prof. Carlos Mendes de Sousa, da Universidade do Minho.

|

| Clara Rocha com Gonzalo Torrente Ballester, em 1994, aquando do 1.º Congresso Internacional sobre Miguel Torga, Porto. Fotografia retirada de Fotobiografia de Miguel Torga, org. Clara Rocha, Publicações Dom Quixote, 2000. |

P — A sua mãe, Andrée Crabbé Rocha, foi também uma importante estudiosa da epistolografia em Portugal e autora de um importante livro que recebeu justamente este título. A Epistolografia em Portugal foi publicada em 1969, pela Almedina, e reeditada em 1985, pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda, da qual foi também membro do conselho editorial. A seu ver, para a crítica literária e para o estudo da Literatura em geral quais são as potencialidades do estudo da documentação, isto é, da correspondência de cariz privado dos escritores?

CCR — São muitas, embora se deva ter sempre em conta a privacidade da carta e ponderar muito bem a sua publicação. As cartas permitem-nos conhecer melhor o mundo íntimo do escritor, aspetos da sua vida, facetas do seu caráter, a evolução das suas ideias (como no caso da carta de Antero a W. Storck, um documento autobiográfico redigido a pedido deste), afetos e afinidades, projetos literários, etc. Tudo isso está, por exemplo, na correspondência de Sá-Carneiro para Pessoa, fundamental para compreendermos o seu drama pessoal e artístico. Às vezes são documentos epocais, como a carta de Manuel Laranjeira a Unamuno, que em parte influenciou as páginas que o filósofo espanhol escreveu sobre o «sentimento trágico» português.

P — Também as editoras e o público em geral se têm interessado cada vez mais pelas trocas de correspondência entre escritores, artistas plásticos, músicos… No entanto, hoje em dia já não se escrevem cartas. Ou é cada vez mais raro. Considera que a epistolografia é hoje uma «arte» em extinção?

CCR — É uma pena, já quase ninguém escreve cartas. Quando leio cartas de Sophia, de Eduardo Lourenço ou de Nemésio, penso como havia não só uma arte da escrita mas também um calor humano muito diferentes dos de hoje.

P — Para terminar, porque devemos todos ir a São Leonardo de Galafura, em Peso da Régua?

CCR — Para conhecer um Douro anterior à «algarvização» turística que está a acontecer naquela região! S. Leonardo fica no alto dum afloramento de quartzitos em forma de proa de barco, a 600 metros de altitude, e oferece um panorama extraordinário sobre o rio. O poema que Miguel Torga escreveu sobre S. Leonardo, e que está reproduzido na parede da capela, diz mais ou menos que o santo, «à proa dum navio de penedos», navega sem pressa rumo à eternidade, porque é feliz ali, «no cais humano», naquela paisagem de socalcos e vinhedos…

|

| Vista panorâmica de São Leonardo de Galafura, em Peso da Régua. |

Maio de 2017

Publicações Relacionadas

-

-

Já à venda O Essencial Sobre Viana da Mota, de Bruno Caseirão

01 Setembro 2020

-

Carolina Michaëlis de Vasconcelos

15 Março 2019

-

Programa O Essencial sobre… | Jaime Cortesão

28 Janeiro 2020

-

O Essencial sobre Charles Chaplin, por José‑Augusto França

21 Setembro 2015

Publicações Relacionadas

-

Carolina Michaëlis de Vasconcelos

Há 2 dias