Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”

«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências

Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”

«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências

- Cultura

- Entrevistas

Ivo Castro em Entrevista — «Só os Não‑Escolarizados e os Escritores Podem Mudar Pontualmente uma Língua.»

por Tânia Pinto Ribeiro

Para Ivo Castro, coordenador da Edição Crítica da obra de Fernando Pessoa, dizer que Pessoa tinha desdobramentos de personalidade é um perfeito disparate de quem não compreende a genialidade do escritor. Uma genialidade que se pressente na densidade da escrita, mesmo quando feita em momentos de cansaço, e que nos obriga a colocar de novos modos a questão do singular e do plural. Se tivesse de escolher um heterónimo preferido, escolheria Ricardo Reis — pela nitidez clássica do seu método. Mas foi o semi‑heterónimo Bernardo Soares, pela mão da sua professora de Português, que o introduziu no universo pessoano. Tinha 13 anos e era, na altura, o chefe de uma turma de «galfarros» do Liceu Pedro Nunes, em Lisboa. Quase não dá para acreditar, mas diz que também ele se tornou «galfarro», só que mais tarde. Desses tempos até ser nomeado coordenador da Edição Crítica da obra de Fernando Pessoa, na década de 1980, muito se passou. Entre outras coisas, formou-se em Filologia Românica e doutorou-se em Linguística Portuguesa na Faculdade de Letras de Lisboa, onde ainda é professor. Viveu três anos em Paris — a cidade das tertúlias e dos míticos cafés literários Flore e Les Deux Magots. Empenhou-se para que a Linguística se autonomizasse da Literatura, e viu o penteado dos rapazes mudar quando se começou a ouvir os Beatles em Portugal. Depois, e com a naturalidade das coisas exatas, foi vendo a língua evoluir, com palavras novas a surgir e outras a morrer lentamente. Como «flausina» — a palavra que descrevia as meninas da moda no tempo de Sylvie Vartan, Françoise Hardy ou Brigitte Bardot. O normal, portanto, numa sociedade aberta, como sempre foi a nossa, e numa língua que, mesmo traiçoeira, é falada nos cinco continentes.

Para este professor, linguista e membro do conselho editorial da INCM, traiçoeiro e preocupante é mesmo «o desprezo que a classe dos professores de Literatura tem pelo texto criticamente editado; é acreditar-se na falsificação histórica dos 800 anos da língua portuguesa; é termos uma lusofonia que só serve os outros e não serve Portugal e um Ministério da Educação que não percebe o mal que está a fazer à língua com a política de colocação de docentes». [esta entrevista foi gravada em meados de 2015, muito antes das eleições que alteraram o sistema governativo em Portugal.]

Num registo ora crítico ora muito bem-humorado, a PRELO esteve à conversa com um dos maiores linguistas portugueses da atualidade, mas que não foi capaz de nomear a sua palavra preferida na sua língua materna. Só porque nunca se debruçou sobre o assunto. Mas sabe bem aquela de que não gosta: «pompa», porque a seguir vem sempre «circunstância».

PRELO (P) — Em 1988, foi escolhido para realizar a edição crítica da obra de Fernando Pessoa publicada pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 27 anos volvidos, que balanço faz deste projeto?

IVO CASTRO (IC) — Tantas perguntas numa só! Há algumas imprecisões. Eu fui escolhido como segunda escolha. Quem foi escolhido inicialmente foi a Prof.ª Luciana Stegagno‑Picchio, uma professora italiana, uma grande pessoana e uma grande conhecedora da cultura portuguesa, que aceitou e que foi imediatamente objeto de uma barreira de crítica na imprensa Portuguesa. Isto porque a Prof.ª Luciana era uma estrangeira, e este trabalho não podia ser feito por estrangeiros. Era esse o nível de chauvinismo em que se andava, em 1980 e tal, nos meios culturais portugueses. Ao mesmo tempo que era criticada por aceitar dirigir a edição crítica de Pessoa, ela própria tinha percebido que não poderia fazer o trabalho que imprudentemente tinha aceite, sem viver em Portugal. Ela vinha cá mês sim mês não; isso era uma coisa. Outra coisa era ir «viver» para a Biblioteca Nacional. Era isso que os editores tinham que fazer. Ela percebeu que, de facto, a realidade do terreno implicava um trabalho contínuo e muito longo. De certa maneira, até lhe calhou bem estar a ser empurrada para fora. E assim saiu, e não teve de dizer não. E então apareço eu, como segunda escolha.

P — E a quem se ficou a dever a sua escolha?

IC — Essa escolha coube à Dr.ª Teresa Patrício Gouveia, que era na altura Secretária de Estado da Cultura. Foi ela que pôs isto a funcionar. O que há de singular é que este é o único caso que conheço de uma atividade de natureza filológica, portanto literária e científica, que é promovida e financiada pelo governo, e com nomeação publicada em Diário da República.

Mais ou menos ao mesmo tempo — até um pouquinho antes — arrancou a edição crítica de Eça de Queirós — que aliás também é publicada na Imprensa Nacional. O estatuto das duas edições distingue-se exatamente nisto: enquanto a edição de Fernando Pessoa é uma edição de iniciativa e nomeação governamental, a edição crítica de Eça de Queirós é uma iniciativa do Prof. Carlos Reis e de um grupo de pessoas que trabalhava com ele, que se candidatou a apoios e recebeu-os. Possivelmente, esses apoios foram mais ou menos do volume dos financiamentos que eu tive, mas a pedido dele e por iniciativa dele. Mas tanto o projeto do Prof. Carlos Reis como o meu projeto foram possíveis numa fase de políticas otimistas da cultura, como o eram — e isto é espantoso de pensar! — nos primeiros anos do governo do Prof. Cavaco Silva. Eram tempos de políticas otimistas. É claro que eram políticas de cultura pensadas pelo António Alçada Baptista e pela Teresa Patrícia Gouveia. E, portanto, não podiam ser más políticas. E resistiram mesmo à passagem da pasta da Cultura para as mãos do Dr. Pedro Santana Lopes que, inteligentemente, manteve as coisas que tinham sido feitas antes, em vez de querer fazer novas. Quis fazer outras: fundir edifícios, fundir instituições… coisas deste género. Mas, neste plano, deu carta-branca para tudo poder continuar. Hoje em dia não seriam possíveis essas políticas. Nem o Governo atual [na altura da entrevista], nem os governos de Sócrates nem, se calhar, os próximos governos terão… [pausa] meios, terão… Não terão a coragem política e a imaginação para promover iniciativas de longo prazo como esta.

P — E que balanço faz deste projeto?

IC — Uma das poucas condições que coloquei à Dr.ª Teresa Gouveia, ao aceitar a nomeação foi: «Darei resultados experimentais muito rapidamente; darei resultados definitivos muito lentamente, sem calendário, mas com certeza entrando no século que vem.» E ela disse: «Está a exagerar.» E eu respondi: «Não estou!» E estamos a ver que não estava a exagerar, e que só agora é que estamos a ver o fim do programa que rapidamente elaborámos.

IC — Uma das poucas condições que coloquei à Dr.ª Teresa Gouveia, ao aceitar a nomeação foi: «Darei resultados experimentais muito rapidamente; darei resultados definitivos muito lentamente, sem calendário, mas com certeza entrando no século que vem.» E ela disse: «Está a exagerar.» E eu respondi: «Não estou!» E estamos a ver que não estava a exagerar, e que só agora é que estamos a ver o fim do programa que rapidamente elaborámos.

Na altura, fizemos uma opção estratégica que foi a seguinte: vamos publicar a poesia de Pessoa, não nos vamos ocupar da prosa. Identificámos, então, um plano editorial. O plano de títulos que aparece no anterrosto de cada uma das nossas edições foi um grande erro, porque estabeleceu uma sequência, uma numeração de volumes, e um recorte apriorístico dos volumes, antes de conhecermos a realidade completa. E a realidade é constituída pelos papéis que estão na Biblioteca Nacional, os papéis e livros que agora estão na Casa Fernando Pessoa, mas ainda se achavam encaixotados, e outros papéis que nós não sabíamos que existiam, com os problemas que eles nos trazem. Provavelmente, teria sido mais inteligente ir publicando à medida que os volumes estivessem prontos, sem um plano pré-estabelecido. É que, assim, estamos há vinte e tal anos a dever o tomo I do volume I. O que não deixa de ser uma maneira má de executar um plano.

Fomos otimistas demais ao assumir compromissos. Não me refiro à aceitação com a Dr.ª Teresa Gouveia, mas ao plano que elaborei inicialmente. Hoje, não teria feito isso. O que teria continuado a fazer, isso sim, é a opção pela poesia, não ligando à prosa. E há razões de fundo para isto. Pessoa era nos anos 80 muito mais conhecido como poeta, evidentemente, do que como prosador. Havia as edições do Livro do Desassossego, havia escritos filosóficos, e coisas assim do género. Não havia um conhecimento muito claro da prosa dele. O conhecimento que nós tínhamos da sua prosa era constituído por fragmentos dispersos, que não começavam nem acabavam, e que se podiam organizar em obras de vários contornos, como depois aconteceu. Foram materiais desses, aliás, que foram usados pelos mais recentes editores do Livro do Desassossego para inchar, e inchar, e inchar o volume com pedaços de prosa interessantes, pertinentes ou não.

P — O próprio Livro do Desassossego, como o conhecemos, foi editado apenas nos anos 80, correto?

IC — Houve fragmentos publicados em 1960 pela Maria Aliete Galhoz na obra poética da Aguilar, e depois a 1.ª edição foi da Ática, dirigida por Jacinto Prado Coelho, que teve como colaboradoras a Maria Aliete Galhoz e a Teresa Sobral Cunha. Foi publicada em 1982.

P — Porque não se interessaram inicialmente pela prosa de Pessoa?

IC — Nós não nos interessámos inicialmente pela prosa porque achámos que era um continente bastante difuso, cujos principais problemas editoriais eram ler, decifrar os papéis e, depois, saber onde eles se encaixavam. Ao passo que a poesia era um território muito rico de documentação controversa, que era preciso sistematizar, e com muitas propostas de solução também controversas. Era um terreno que, do ponto de vista do método, e até do ponto de vista da teoria, era fascinante de admirar. Aí é que estavam as reais dificuldades da edição de Pessoa.

E continuo exatamente a pensar o mesmo. Foi por isso que nós decidimos atacar a poesia. Só por vontade do Conselho Editorial da Imprensa Nacional é que, na década seguinte, comecei a pensar em publicar a prosa. Por um lado, os livros de poesia que se podia ter realizado em alguns anos estavam realizados, e os livros difíceis de poesia que demoraram muito mais anos a fazer estavam exatamente a demorar esses muitos mais anos a fazer. Um deles foi o Caeiro, que nós publicámos em março de 2015.

P — Fale-nos um pouco desta obra.

IC — O manuscrito principal da obra de Caeiro é um manuscrito d’«O guardador de rebanhos», cujo caráter especial foi percebido, ainda em vida de Pessoa, por um parente e colaborador dele chamado Eduardo Freitas da Costa, que na altura da morte do Pessoa se achou em posição de ficar na posse desse manuscrito. Trata-se, portanto, de um manuscrito que nunca esteve no Espólio, nunca esteve na arca, nem em vida do Pessoa. É um caderno de aspeto «bronzeado» nas últimas folhas, porque esteve exposto à luz, virado para baixo, pousado em cima de mesas e de cómodas. Nunca foi à arca. Eduardo Freitas da Costa guardou o manuscrito e depois, não sei muito bem como, foi transitando de mãos em mãos, muito provavelmente como um bem transacionável de luxo — já havia consciência disso — até que foi parar às mãos da família Sousa Machado, de Lisboa. E foi por intermédio de pessoas dessa família que tive conhecimento dele e o pude estudar com vagar. Tive assim a sorte de conseguir uma pequena descoberta. Quando peguei nele pela primeira vez, pensei: aqui está a prova de que é verdade o que Fernando Pessoa disse a Adolfo Casais Monteiro na famosa carta da génese dos heterónimos, sobre o caderno de 30 e tal poemas que tinha escrito. Demorei uns dias, talvez semanas, talvez meses, a perceber que isso não batia certo.

IC — O manuscrito principal da obra de Caeiro é um manuscrito d’«O guardador de rebanhos», cujo caráter especial foi percebido, ainda em vida de Pessoa, por um parente e colaborador dele chamado Eduardo Freitas da Costa, que na altura da morte do Pessoa se achou em posição de ficar na posse desse manuscrito. Trata-se, portanto, de um manuscrito que nunca esteve no Espólio, nunca esteve na arca, nem em vida do Pessoa. É um caderno de aspeto «bronzeado» nas últimas folhas, porque esteve exposto à luz, virado para baixo, pousado em cima de mesas e de cómodas. Nunca foi à arca. Eduardo Freitas da Costa guardou o manuscrito e depois, não sei muito bem como, foi transitando de mãos em mãos, muito provavelmente como um bem transacionável de luxo — já havia consciência disso — até que foi parar às mãos da família Sousa Machado, de Lisboa. E foi por intermédio de pessoas dessa família que tive conhecimento dele e o pude estudar com vagar. Tive assim a sorte de conseguir uma pequena descoberta. Quando peguei nele pela primeira vez, pensei: aqui está a prova de que é verdade o que Fernando Pessoa disse a Adolfo Casais Monteiro na famosa carta da génese dos heterónimos, sobre o caderno de 30 e tal poemas que tinha escrito. Demorei uns dias, talvez semanas, talvez meses, a perceber que isso não batia certo.

P — Porquê?

IC — Não batia certo porque não se encontrava, em dimensão, um corte que correspondesse àqueles safo, no sentido de «tendo concluído a viagem» ou «tendo chegado a porto seguro», ou ainda «estando em terra»). Ora, o caderno está coberto de uma escrita inicial muito cuidadosa e caligráfica, que à primeira vista poderia parecer «limpa e safa» se isso não entrasse em contradição com os seus hábitos de criar os textos com uma escrita rápida, inspirada e pouco legível; esta escrita é típica de passagem a limpo, e não de criação inicial de textos, especialmente nas circunstâncias descritas na carta de Casais Monteiro. Depois disto, o poeta parece ter deixado de gostar do que tinha feito. E fez emendas sobre emendas, sobre emendas… Há páginas em que encontramos um verso modificado nove e dez vezes, utilizando materiais de escrita diversificadíssimos. Ou seja, o manuscrito, depois de ter sido construído cautelosamente em várias sessões, talvez uma dúzia de sessões de escrita, foi quase totalmente posto em causa e passou anos e anos a ser repensado e reescrito. Nada disto bate certo com a ideia de o «Guardador» ter sido criado por meio de um ato de escrita inspirada, muito rápida e muito definitiva. A evidência física é exatamente prova do contrário: este manuscrito, na sua nitidez caligráfica, deriva de rascunhos anteriores, os rascunhos da Biblioteca Nacional que então eu ainda não conhecia; as camadas de emendas posteriormente sobrepostas desmentem que os poemas tivessem nascido prontos.

IC — Não batia certo porque não se encontrava, em dimensão, um corte que correspondesse àqueles safo, no sentido de «tendo concluído a viagem» ou «tendo chegado a porto seguro», ou ainda «estando em terra»). Ora, o caderno está coberto de uma escrita inicial muito cuidadosa e caligráfica, que à primeira vista poderia parecer «limpa e safa» se isso não entrasse em contradição com os seus hábitos de criar os textos com uma escrita rápida, inspirada e pouco legível; esta escrita é típica de passagem a limpo, e não de criação inicial de textos, especialmente nas circunstâncias descritas na carta de Casais Monteiro. Depois disto, o poeta parece ter deixado de gostar do que tinha feito. E fez emendas sobre emendas, sobre emendas… Há páginas em que encontramos um verso modificado nove e dez vezes, utilizando materiais de escrita diversificadíssimos. Ou seja, o manuscrito, depois de ter sido construído cautelosamente em várias sessões, talvez uma dúzia de sessões de escrita, foi quase totalmente posto em causa e passou anos e anos a ser repensado e reescrito. Nada disto bate certo com a ideia de o «Guardador» ter sido criado por meio de um ato de escrita inspirada, muito rápida e muito definitiva. A evidência física é exatamente prova do contrário: este manuscrito, na sua nitidez caligráfica, deriva de rascunhos anteriores, os rascunhos da Biblioteca Nacional que então eu ainda não conhecia; as camadas de emendas posteriormente sobrepostas desmentem que os poemas tivessem nascido prontos.

30 e tal poemas. Além disso, havia mudanças físicas (na tinta, na caneta, na letra) que apareciam a intervalos muito mais curtos e irregulares, sugerindo que o manuscrito fora escrito em diversos momentos separados. Não havia um ponto em que se dissesse: «Ora cá está, naquele primeiro dia ele escreveu até aqui, e o resto foi feito a seguir». Por outro lado, Pessoa disse que os poemas do «Guardador» tinham nascido perfeitos e acabados; a sua expressão é «limpos e safos».

P — Fernando Pessoa chegou ao pormenor de atribuir caligrafias distintas aos vários heterónimos?

IC — Não. Fernando Pessoa tinha várias caligrafias, dependendo da caneta ou lápis que estava a usar. Uns permitiam uma escrita mais miúda; outros não. A caligrafia dependia também da disposição com que estava. Há manuscritos que estão datados não com o dia mas com a hora; e há manuscritos que estão datados das 3 ou 4 horas da manhã. Talvez por isso, são dos mais difíceis de ler…

P — Como é que caracteriza a escrita de Alberto Caeiro, que, segundo o seu criador, morreu há precisamente 100 anos?

IC — Pegando na sua pergunta, é uma escrita que tem prolongamento no túmulo. Porque, tendo ele morrido oficialmente em 1915, o seu penúltimo poema está datado de 1922, e o epitáfio de quando morreu está datado de 1923. É uma escrita para lá do túmulo.

IC — Pegando na sua pergunta, é uma escrita que tem prolongamento no túmulo. Porque, tendo ele morrido oficialmente em 1915, o seu penúltimo poema está datado de 1922, e o epitáfio de quando morreu está datado de 1923. É uma escrita para lá do túmulo.

Não lhe posso responder à pergunta de como ele eterniza a escrita de Alberto Caeiro, mas digo porquê. Vejo o trabalho do editor crítico — que é aquilo que eu sou — como sendo a pessoa que reúne, etiqueta e dispõe os dados para serem analisados pelos críticos literários, pelas pessoas que podem introduzir caracterizações várias (de gosto, estéticas e de valorização) que eu não poderia fazer. Aliás, há caracterizações da escrita de Pessoa feitas de forma genial por muitos críticos. Nem me apetece entrar em discordância com alguns deles, nem acho que tenha algo a acrescentar ao que eles já disseram. Eles é que terão alguma coisa a acrescentar ao que já disseram, com base naquilo que a edição crítica fornece. O que me sinto à vontade para dizer é apenas isto: a escrita dos poemas de Caeiro é caracterizada de modo geral por ser uma escrita fluente e corrida, seguida por inúmeras alterações pontuais, mas principalmente caracterizada por certos saltos, se quiser saltos paradigmáticos, bastante frequentes, que ocorrem quando um poema, uma vez escrito, é mantido intacto até que os seus últimos versos se veem repetidamente bombardeados com alterações profundas da estrutura, que afetam o significado total do poema. Mudanças terminais deste género acontecem com muita frequência em Caeiro e são uma característica não da escrita, mas da sua reescrita. E isto leva a uma pergunta a que não sei responder.

P — Que é: quando foram inicialmente escritos aqueles poemas e quando foram reescritos?

IC — Aí dispomos de um calendário de cronologia relativa, com o qual conseguimos trabalhar quase sempre. O que não sabemos é isto: quando foi inicialmente escrito o poema, e como foi ele escrito inicialmente — como sendo de Caeiro ou como sendo de Pessoa? Ou seja, a escrita dos poemas de Caeiro precede a sua autoria, a sua atribuição ao heterónimo, ou foi o contrário que aconteceu? Em muitos manuscritos iniciais — os rascunhos em papéis soltos de muitas naturezas diferentes, de escrita, essa sim, improvisada, com coisas que caracterizam uma escrita não planeada — não encontramos atribuições claras de autoria, como se ainda não soubessem quem os escrevia.

Aliás, qualquer pessoa pode comprovar isto. Os manuscritos de Caeiro estão integralmente disponíveis online no site da Biblioteca Nacional. Os rascunhos são de naturezas díspares, e contêm coisas muito engraçadas. Por exemplo, o poema IX e o poema VIII, que é o maior de todos, ocupam uma infinidade de papéis pequenos. O que significa que quando Pessoa — ou, se se quiser, Caeiro — começou a escrever aqueles poemas não sabia que ia escrever todos aqueles versos. Tanto que usou um papel pequeno e, depois, o poema foi crescendo como que por vontade própria. Teve, então, de passar para um segundo papel, julgando que chegava, e depois para um terceiro, e para um quarto, e por aí fora… Isto, sim, é escrita improvisada.

Quando vemos uma coisa destas, pensamos: antes disto não há nada; o poema nasceu aqui, nasceu nestas páginas. Hoje, somos testemunhas de como o escritor foi, de certa maneira, ele próprio testemunha do nascimento do heterónimo. Mas que escritor era essa testemunha? O escritor Pessoa, ortónimo, ou Caeiro? As marcas que hoje reconhecemos, essas marcas só mais tarde foram atribuídas a poemas que antes não eram de Alberto Caeiro, mas, por defeito, do ortónimo.

P — E a quem coube essa decisão?

IC — Coube a Fernando Pessoa. Foi o próprio que decidiu, mas mais tarde, à medida que foi crescendo uma parte do «Guardador». E só aí é que conseguimos encontrar um vislumbre de semelhança com o que ele diz na carta a Casais Monteiro.

Há um núcleo de 20 a 30 poemas que parece ter nascido desta forma, que devem ter sido passados a limpo muitas vezes, muito perto do período inicial de criação — a primavera de 1914. Mas quando começam essas passagens a limpo, ainda não tinham sido escritos os poemas da metade final do ciclo. Faltavam uns 20 poemas, que já são escritos como sendo de Caeiro. E para entrarem num barco que, de certa maneira, já navegava. São feitos para completar o ciclo.

P — A Edição Crítica de Fernando Pessoa foi o seu primeiro trabalho para a editora pública?

IC — Não. Se bem me lembro, o primeiro trabalho que fiz para a Imprensa Nacional foi um parecer sobre um projeto de edição. Na altura, o Dr. Vasco Graça Moura pediu-me que visse se esse projeto tinha pernas para andar. Tratava-se da lírica de Camões editada pelo professor brasileiro, Leodegário de Azevedo Filho, já falecido. São seis ou sete volumes. O Dr. Graça Moura achava que era muito livro. Limitei-me a examiná-los, a dar um parecer favorável, e a edição foi feita. Depois, tive uma encomenda, que está realizada, ainda com o Dr. Vasco Graça Moura, no tempo em que no Conselho Editorial estava Maria de Lourdes Belchior que propôs que a Imprensa Nacional publicasse uma nova edição da Fénix Renascida, uma coletânea de poesia barroca que teve duas edições no século XVIII e depois nunca mais foi publicada. Nos princípios dos anos 90, no tempo do Dr. Diogo Pires Aurélio, fui convidado a abrir uma coleção de linguística e filologia, designada Filologia Portuguesa, que compreendeu uma dezena de títulos.

IC — Não. Se bem me lembro, o primeiro trabalho que fiz para a Imprensa Nacional foi um parecer sobre um projeto de edição. Na altura, o Dr. Vasco Graça Moura pediu-me que visse se esse projeto tinha pernas para andar. Tratava-se da lírica de Camões editada pelo professor brasileiro, Leodegário de Azevedo Filho, já falecido. São seis ou sete volumes. O Dr. Graça Moura achava que era muito livro. Limitei-me a examiná-los, a dar um parecer favorável, e a edição foi feita. Depois, tive uma encomenda, que está realizada, ainda com o Dr. Vasco Graça Moura, no tempo em que no Conselho Editorial estava Maria de Lourdes Belchior que propôs que a Imprensa Nacional publicasse uma nova edição da Fénix Renascida, uma coletânea de poesia barroca que teve duas edições no século XVIII e depois nunca mais foi publicada. Nos princípios dos anos 90, no tempo do Dr. Diogo Pires Aurélio, fui convidado a abrir uma coleção de linguística e filologia, designada Filologia Portuguesa, que compreendeu uma dezena de títulos.

P — Como é que chegou a/descobriu Fernando Pessoa?

IC — Aos 13 anos de idade, eu era aluno no Liceu Pedro Nunes e tinha como professora de português a Dr.ª Maria Aliete Galhoz. Ela era e sempre foi uma pessoa muito tímida, e tinha medo da turma de «galfarros» que nós éramos. Eu era o chefe da turma. Tornei-me «galfarro» mais tarde. Nessa altura eu e ela conversávamos bastante. E certo dia convidou-me para ir a sua casa para ver os livros que lá tinha, e dentro de uma pasta que tinha em cima de uma mesinha da marquise — morava na Avenida de Madrid, na altura — mostrou-me uns papéis batidos à máquina e perguntou-me: «Sabes o que isto é?» Claro que eu não sabia. «Isto são manuscritos do Fernando Pessoa.» E eu fiquei mais ou menos na mesma.

P — E que manuscritos eram esses?

P — E que manuscritos eram esses?

IC — Era o Desassossego. Ela estava a tentar encontrar a ordem dos papéis do Desassossego, a preparar o caminho para uma edição, que tinha sido encomendada pela Ática ao Jorge de Sena, que estava emigrado. Estava numa situação mais ou menos idêntica à da Professora Luciana Stegagno-Picchio de quem falámos há pouco. Ele disse: «Os papéis estão aí e eu estou aqui nos Estados Unidos da América, portanto, preciso de alguém aí que me prepare os papéis para depois eu editar.» Ou seja: «que edite, para depois eu assinar.» E indicou o nome da Maria Aliete Galhoz. Portanto, a Maria Aliete Galhoz estava a preparar uma edição para ser assumida pelo Jorge de Sena. Não sei por que razão isto depois não avançou, e o trabalho que ela fez levou o Dr. Jacinto do Prado Coelho, então sim, a promover a primeira edição do Livro do Desassossego, em que a Maria Aliete Galhoz foi a principal colaboradora. Resumindo, foi aos 13 anos que descobri Fernando Pessoa, mas longe de pensar que mais tarde iria trabalhar sobre ele.

P — Conhecem-se, pelo menos, duas traduções diferentes para francês do Livro do Desassossego: Livre de l’Intranquillité (Françoise Laye, 1991) e Livre de l’Inquiétude (Inês Oseki-Depré, 1987). Pelo menos em relação ao título, para si, qual é a tradução mais bem conseguida e porquê? «Intranquilidade» ou «inquietude»?

IC — Intranquilidade. Porque tanto em português como em francês a palavra «inquietude» traduz um estado de preocupação por algo que está para acontecer. Nós não temos inquietude com o passado, que já está feito. A «intranquilidade» corresponde mais a uma posição. Tem a ver com uma posição de não estar bem. Não estar bem, onde. Não estar bem, como. Não estar bem, com.

P — Aproveitando-me, agora, da tradução da obra pessoana para italiano — Una sola moltitudine — pergunto-lhe: Fernando Pessoa vivia entre a multidão, muito só, ou as duas coisas ao mesmo tempo?

IC — Que vivia muito só, sem dúvida nenhuma. Entendo essa tradução como «uma multidão solitária». Ou seja, estar sozinho no meio da multidão. Fernando Pessoa é um autor que nos obriga a colocar, de modos novos, a questão do singular e do plural. Mas, repare, na nossa cultura judaico-cristã nós estamos preparados para isso. É a ideia da Trindade. É uma pessoa ou são três? No caso de Pessoa, ele fabricou um políptico à sua imagem.

P — O que mais admira na obra de Fernando Pessoa?

IC — A densidade que se pressente na escrita feita nos momentos de cansaço, quando não há nenhum desejo de impressionar, surpreender, ocultar a realidade. Há papéis que se percebe que foram escritos em momentos desses, em momentos um pouco distraídos. A qualidade da voz aí é bastante grave. E, muitas vezes, são secções de texto que, uma vez escritas, nunca mais foram reescritas.

P — Tem algum heterónimo preferido?

IC — [Ricardo] Reis.

P — E porquê?

IC — Gosto da nitidez clássica do método de Reis.

P — Qual o maior disparate que já ouviu dizer ou leu sobre Fernando Pessoa e a sua obra?

IC — É difícil escolher, dada a diversidade. Se não se importa, eu respondo-lhe não mencionando nenhum dos muitos, mas mencionando um tipo de disparate. Um disparate coletivo, que está embebido em grupos ou em camadas de pessoas, é o de que se pode ter opiniões sobre a obra de Pessoa — e, antes disso, se pode compreender a obra de Pessoa, — sem ter o cuidado de usar versões que fossem criticamente trabalhadas. Este disparate coletivo é sistematicamente praticado com a maior das frivolidades por uma categoria profissional que dá pelo nome de «professores de literatura». O desprezo que a classe dos professores de literatura tem pelo texto editado criticamente tem como consequência que tudo o que disserem é provisório e será descartado em devido tempo.

P — Cito agora Bernardo Soares: «Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente».

Esta frase tem sido mote da expressão da lusofonia. Acha que a frase é empregue, hoje em dia, de acordo com o que Fernando Pessoa queria dizer com ela?

IC — Os aproveitamentos políticos da frase não são da responsabilidade de Pessoa. Na obra dele, faz sentido de vários modos. De facto, «pátria» é aqui a casa do ser, é um dos aspetos em que, não tendo tido tempo para ler muita da filosofia alemã do tempo dele — onde encontramos preocupações de Heidegger e Wittgenstein — ele, de certa maneira, corporiza-a.

Pessoa refere-se à língua como «o lugar onde se está e onde se vive» e chama a isso «pátria». Sente-se muito isso nos tais momentos de distração. E esta afirmação é muito pessoana também por outro motivo: é um paradoxo que se autodestrói. Pessoa deve ter escrito mais em inglês do que em português. Pessoa pensava em inglês. Nos textos que escreve em português, as anotações que faz na revisão são muitas vezes em inglês. Ele falava consigo próprio em inglês. Quando ele diz que «a pátria» dele é a «língua portuguesa» — sim, é o que ele diz e, sim, é o que ele, em certas ocasiões, por vezes sente. Mas, por favor! Nós acreditamos tanto nisso como acreditamos que tinha desdobramentos de personalidade. Não tinha! Não há causas naturais para explicar o desdobramento dos heterónimos. Não é uma doença dele, mas sim um artefacto cultural. E isto que ele acaba de dizer é uma frase muito bonita, que por um lado faz todo o sentido, e por outro é uma completa mentira.

P — Em julho deste ano, a escritora Hélia Correia recebeu o Prémio Camões e dedicou-o à Grécia. No seu discurso afirmou: «(…) Na ditadura da economia a palavra é esmagada pelo número.» E acrescentou: «Amo mais a língua portuguesa do que a pátria.» Qual é o significado desta afirmação, quando Portugal acaba por passar por uma fase em que as decisões políticas são fortemente condicionadas por agentes externos? Pequena provocação: corremos o perigo de que nos digam que o português não é uma língua rentável?

IC — Há vários problemas dessa natureza. É interessante Hélia Correia dissociar a língua portuguesa da pátria ou de Portugal. Essa dissociação, de certo modo, já está feita a partir do momento em que nós reconhecemos que a língua portuguesa pertence aos cinco continentes. Pertence a várias pátrias. Pátrias feitas e a serem feitas. Há várias pátrias que se podem reclamar desta língua. O que, evidentemente, cria inquietudes interessantes para o futuro: como é que a coisa vai evoluir? Isto, quando se verifica que os vários Estados que formalizam essas várias Nações estão cada vez mais desatentos uns aos outros. No meio dessa desatenção, o Estado português, através das suas autoridades, praticamente não acerta uma. De há vários anos até agora, os governos — e isto não é uma crítica a este governo, é uma crítica aos últimos governos que Portugal tem tido — foram obrigados a abdicar de uma política económica e financeira nacional, mas também foram obrigados a abdicar de uma política externa de promoção e defesa da cultura, e não têm quase instrumentos nenhuns para defender o que nós julgamos serem os símbolos nacionais. Há um momento em que temos de pensar o que devemos salvar das águas: o conceito de pátria ou a língua? Sendo que um e o outro não estão destinados a confundirem-se e a seguirem de mãos dadas durante muito mais tempo.

P — Os portugueses baniram do seu léxico a palavra «esperança»?

IC — Espero que não.

P — Um tradutor traduz uma língua, via escrita; um intérprete fá-lo oralmente. Um professor ensina a língua; um escritor usa a língua para criar a sua obra. O que faz um linguista?

P — Um tradutor traduz uma língua, via escrita; um intérprete fá-lo oralmente. Um professor ensina a língua; um escritor usa a língua para criar a sua obra. O que faz um linguista?

IC — Ensina a língua também, mas a outro nível. O professor de língua ensina a usar a língua. O linguista, antes de a ensinar, tenta sabê-la, tenta perceber como funciona a língua.

P – Mais uma pequena provocação. Atribui-se a Erasmo de Roterdão a afirmação: «Os grandes escritores nunca foram feitos para suportar a lei dos gramáticos, mas sim para impor a sua». Concorda?

IC — Sim, sim! Só há duas categorias de pessoas que têm autorização para mudar a língua de repente. Ou seja, autorização para introduzir pontualmente na língua alterações ao que os gramáticos ensinam. Esses dois tipos de pessoas são: os não-escolarizados, que mudam a língua por baixo, porque dá jeito; e os escritores, que mudam a língua por cima.

P — A via popular e via erudita…

IC — Exatamente! É isso mesmo.

P — Qual a principal distinção entre linguistas, gramáticos e filólogos?

IC — À profissão de gramático está associada a descrição de uma língua em particular ou de um grupo de línguas afins — descrição do seu conteúdo e do seu funcionamento — acompanhado de regras para o ensino e para a prática. Normalmente, para a gramática a grande distinção faz-se entre gramática descritiva e gramática normativa. A gramática normativa indica o que é obrigatório, o que é recomendado, e o que é errado. A gramática descritiva é mais liberal. Aceita que a língua tem erros ao lado de coisas certas. Porque é que aparecem uns ao lado dos outros, é o que interessa saber. A natureza humana é variada. O gramático descritivo é o mais linguista dos dois.

O linguista trata dos mecanismos da língua, dos processos de evolução do pensamento, da história e da linguagem. É o estudioso da língua. Ou seja, o gramático é o médico que está a curar doenças, e o linguista é o médico que estuda a etiologia da doença e as diversas terapêuticas que podem vir a ser aplicadas.

P — O que faz o filólogo?

IC — No quadro de pensamento do romantismo — com dois séculos — um filólogo é isto tudo e é também um professor de literatura, um historiador, um etnólogo, tudo! Todos os ramos do conhecimento que eram materializados nos monumentos — os textos escritos eram monumentos — eram armazenados e preparados (para serem lidos e estudados) por filólogos.

P — E hoje em dia?

IC — Hoje em dia, filólogo é algo muito mais restrito: é um crítico textual que prepara edições para as pessoas lerem.

P — Decerto já lhe aconteceu ouvir esta frase: «A língua portuguesa é muito traiçoeira.» Acha que a língua portuguesa é especialmente traiçoeira?

IC — Em alguns aspetos, um bocadinho mais traiçoeira do que outras. Se bem que todas as línguas sejam traiçoeiras para quem não as conhece. Não há maior traição, por exemplo, do que uma pessoa ser levada a usar uma palavra de calão de uma língua que não é a sua, em que não nasceu. Faça o que fizer, sai mal. Não é dito à pessoa certa, não é dito nem com o tom nem no registo correto, não era aquela palavra de calão mas uma outra. Há coisas que nascem connosco e que na nossa língua materna não são nada traiçoeiras e que para os outros são traiçoeiras. Todas as línguas são traiçoeiras.

A língua portuguesa, em cima disso, tem outras dificuldades. Por exemplo, o sistema de formas de tratamento remete, não para uma sociedade hierarquizada em castas, mas para uma sociedade organizada em redutos bastante pequenos de intimidade, respeito, confidencialidade… E os próprios portugueses, cada vez mais, lidam menos bem com estas zonas discretas do convívio. Isto vai traduzir-se no tratamento: os portugueses não sabem utilizar a forma adequada em cada momento, usando tendencialmente formas estereotipadas e que têm por efeito, normalmente, deixar todas as pessoas ofendidas.

P — Há sempre palavras novas a aparecer no dicionário. Em 2010, por exemplo surgiram no Dicionário de Língua Portuguesa da Academia de Ciências de Lisboa palavras como: guetizar, basmati, pluriemprego, googlar, homebanking, sobre-endividamento… entre outras. Da mesma maneira que surgem palavras novas no dicionário, também há outras que desaparecem?

IC — A resposta é sim. Há palavras que caem em desuso e não são mortes súbitas. Há palavras que caem em desuso a pouco e pouco, que continuam a ser usadas na escrita mas que na oralidade ninguém mais usa. Há outras que passam de moda. Eu tenho um amigo que nasceu e viveu em Portugal até aos 20 anos e saiu de cá em 1950 e tal. Ele fala muito bem português, mas continua a usar expressões que mais ninguém usa. Usa, por exemplo, «flausina». Sabe o que é uma flausina? Faz uma ideia do que eram as meninas da moda no tempo da Sylvie Vartan, ou da Françoise Hardy, ou da Brigitte Bardot? Eram as flausinas! Mas isto para dizer que na boca do meu amigo a palavra não morreu. Mas quando ele morrer a palavra desaparece.

P — E há várias assim. Umas duram pouco tempo, como «otelismo»…

IC — «Otelismo» servia para designar os apoiantes do Otelo Saraiva de Carvalho, e durou pouquíssimo tempo. Essas mortes justificam a necessidade de criação de novas palavras.

P — Acha que há demasiados estrangeirismos na língua portuguesa ou que os usamos em excesso? Por exemplo: site para sítio; budget para orçamento…

IC — Não. Nada disso. Há pessoas que são um bocadinho ridículas. São ridículas quando se percebe que estão a usar estrangeirismos para fazer género e não porque é a forma mais rápida de chegar lá. Agora, para que é que haveremos de estar à procura de uma forma castiça, por vezes provinciana, se temos um termo internacional facilmente reconhecido? Numa sociedade aberta como aquela em que vivemos é impossível não haver estrangeirismos.

P — «Outrar-se» (Fernando Pessoa) ou «escreviver» (David Mourão-Ferreira) são palavras que poderão vir a constar do dicionário de língua portuguesa? Porquê?

IC — Se isso acontecesse, perderiam uma parte do encanto e da carga poética que têm. Mas basta que um número de pessoas se lembre de as usar para elas entrarem na língua. Ou seja, a inovação linguística proposta pelo escritor depende sempre do momento em que outros pegam nela.

P — Para Artur Anselmo, presidente do Instituto de Lexicologia da Academia de Ciências, o número de vocábulos utilizados pelos portugueses tem vindo a diminuir de forma preocupante. Concorda?

IC — Assim dito, parece-me simples de mais. Quando foi feito — quer para o francês quer para o português — o levantamento do chamado Francês Fundamental ou Português Fundamental, verificou-se que, em português, cerca de 1700 palavras — entre verbos, substantivos e alguns adjetivos — eram as palavras mais frequentes da língua portuguesa. No francês é mais ou menos a mesma coisa. Dito de outra forma: uma pessoa consegue fazer a sua vida e comunicar com outros usando como base cerca de 1500 palavras muito frequentes, e um ou dois vocabulários especializados, de coisas do seu dia a dia e do dia a dia da comunidade onde está, ou do seu trabalho. Sendo assim, todos os portugueses têm cerca de 1500 palavras do seu vocabulário comum, e depois têm alguns pequenos dicionários próprios. Nós aqui falamos de manuscritos, de impressões, de edições; outros falarão de serralharia, automóveis, por aí… As pessoas vivem com muito poucas palavras. As pessoas analfabetas vivem sem palavras conhecidas da comunicação social, da literatura, da cultura, etc. Em compensação têm conhecimentos muito ricos de palavras terra a terra, da vida quotidiana. Se forem agricultores sabem o nome das plantas todas, dos seus feitios, etc., palavras que nós não conhecemos. Os analfabetos têm outro tipo de cultura. Mas de facto consegue-se viver com um número relativamente parco de palavras.

Afirmações pessimistas desse género talvez sejam feitas a pensar numa outra coisa: os jovens, na medida em que lhes é permitido continuarem alérgicos à leitura, têm fontes de aquisição lexical e de enriquecimento linguístico diminuídos. São jovens não-reeducados, mal-educados. São jovens a quem o sistema de ensino não faz o que devia fazer. Aí, sim, verifica-se um empobrecimento lexical que — atenção! — não significa diminuição comunicativa. Com 20 palavras, e se o seu grupo de interlocutores estiver de acordo consigo e fizer o mesmo, consegue fazer a comunicação de que precisa apenas com essas. São palavras que têm um espetro semântico muito lato.

P — Lembra-se da última palavra que descobriu ou que o tenha surpreendido? Qual foi?

IC — Há uma palavra que ando desde ontem a tentar saber o que significa. É a palavra alão, um termo medieval. É conhecido alão como uma raça de cães, mas neste contexto que me preocupa não pode ser isso. Tem de ser alguma coisa da armadura do cavaleiro. Agora, que coisa? Ainda não consegui descobrir. Há pouco perguntava-me por palavras que desaparecem, esta desapareceu. Mas ficou escrita. Como no texto onde ela está — aliás são muitos — pode ser repescada a qualquer momento, por essa via a palavra pode reaparecer, e reaparece como um mistério. É uma palavra que tem de ser reaprendida. Uma vez reaprendida ficamos a conhecê-la e não pensamos mais no assunto. Provavelmente, é isso que vai acontecer. Mas é um caso vivo, concreto, em tempo real, de uma palavra desaparecida da língua e que está a bater à porta para que lhe deem atenção. O que também é um sinal de esperança.

P — Uma outra palavra que desapareceu e voltou a reaparecer é a palavra «arruada»…

IC — Pois! E isso é muito engraçado. É por causa das manifestações de rua, que voltaram.

P — Qual é a sua palavra preferida em português? Porquê?

IC — Olha, olha… Não sei!

P — Nunca pensou sobre isso?

IC — Não, nunca pensei. Eu agora podia arranjar aqui umas quantas palavras para ser agradável, mas não. Há muitas palavras de que gosto.

P — E há alguma que deteste?

IC — Ah! Isso é mais fácil. A expressão «pompa e circunstância», não gosto dela.

P — E porquê?

IC — Não gosto devido ao uso que lhe é dado. Fico furioso com palavras previsíveis, que já sabemos que vão ser usadas uma a seguir à outra. Repare, quando ouvimos pompa já sabemos que vem aí circunstância. É banal. Ou quando falamos de adesão a greves, muitas vezes vem qualificação a meio gás. «A greve está a meio gás». São preguiças mentais de profissionais da comunicação social, que não percebem que as palavras são entidades soltas, que podem ser recombinadas, e acham que ao usarem uma têm de usar a outra, quando isso não é verdade.

P — É o uso da redundância, como na expressão a mim próprio…

IC — Pois, aí é redundante, é. Comigo e consigo também são redundantes. Quer saber porquê? A formação de comigo é co + mi + go. Este go final é o mesmo cum latino da sílaba inicial. Quando o latim queria dizer comigo dizia me cum. Me cum evoluiu para migo em português, galego e espanhol. A certa altura as pessoas achavam que faltava ali qualquer coisa… porque migo não transmitia já a ideia do com. E então passaram a dizer com migo, e depois comigo. Ou seja, puseram lá segunda vez o que já lá estava. É uma redundância. Agora, pode passar sem ela? Não pode!

P — O que dá unidade a uma língua?

IC — O que dá unidade a uma língua é uma estrutura gramatical que é adquirida por todos os membros de uma sociedade, após a nascença. E também um dicionário; um dicionário em que algumas palavras são conhecidas de todos, outras são conhecidas por especializados, e outras são conhecidas apenas por camadas muito cultas. Não é um dicionário único, é um dicionário compartimentado. O conhecimento comum, por uma sociedade, dessas regras gramaticais e desse dicionário costuma ser suficiente para dar unidade a uma língua.

P — No dia em que os Beatles ou o Elvis começaram a fazer-se ouvir em Portugal, o português mudou? Isto é, qual o contributo das artes e, neste caso, da música para uma língua?

IC — Bom, é claro que o português não mudou. O que mudou foi a maneira de os rapazes se pentearem! O contributo da literatura, da cultura, das artes, em geral, para a renovação de uma língua provém precisamente do poder que os artistas têm de propor novas formas de gosto, entre as quais estão as palavras. Isto é, de propor à comunidade novas formas, com a capacidade de convencer a sociedade a rapidamente gostar e adotar essas palavras. Um artista tem a capacidade de vender instantaneamente um produto linguístico que a escola demoraria uma geração a vender.

P — Qual a diferença entre uma língua e um dialeto?

IC — Costuma dizer-se que uma língua é um dialeto equipado com um exército. Ou seja, um dialeto que detém um exército tem poder político e, portanto, pode invadir a área de outros dialetos. Historicamente, foi sempre assim que aconteceu. Modernamente, diria que uma língua é um dialeto que tem uma televisão. A televisão é mais eficaz do que um exército. Aquilo que está a acontecer no mundo globalizado é que os dialetos, como variedades menores dentro de uma língua, estão cada vez mais a perder características, estão a ser descaracterizados, e a tendência é para desaparecerem. Em Portugal, há 50 anos, dizia-se que havia dialetos no Norte e no Sul do país que se distinguiam, e no Norte havia mais dialetos que se distinguiam uns dos outros. Havia também uma questão — que interessava às pessoas de Coimbra — que era saber se nas Beiras havia dialetos diferentes dos do Norte e do Sul. Havia quem dissesse que sim — as pessoas de Coimbra — e quem dissesse que não — quem não era de Coimbra. Havia um panorama que foi cartografado, que é o mapa de dialetos de Lindley Cintra. Um mapa muito semelhante aos das regiões portuguesas de Orlando Ribeiro. São produtos da mesma época e que davam conta da situação nessa altura. Hoje em dia não há isso. Não há a mesma divisão entre Norte e Sul. Há, sim, divisão entre litoral e interior. E o litoral é constituído por uma espécie de megacidade onde vive quase toda a população portuguesa, que vem desde Viana do Castelo até ao Algarve com uma interrupção entre Sines e Lagos. Nesta megacidade predomina um superdialeto que é o português standard — que já não é só o português de Lisboa. É o português da comunicação social, é o português das escolas. Isto porque os professores das escolas não são naturais dos sítios onde trabalham e estão constantemente a ser movimentados pelo Ministério da Educação, que não percebe o mal que está a fazer à língua com a política de colocação de professores que tem; além de fazer mal aos próprios professores. É um mal profundo, que tem consequências visíveis a séculos de distância e que se deve a políticas ignorantes, descuidadas e desrespeitosas, que em determinados momentos os governos tomam. Como não promoverem a fixação em determinado local de professores desse local. Sem isto a reprodução dos dialetos está ameaçada, com resultados que estão à vista.

P — E a questão do mirandês?

IC — O mirandês é um dialeto ou, mais exatamente, um conjunto de dialetos. Mas é um conjunto de dialetos de uma língua que não é o português. É da língua asturo-leonesa, que se encontra do lado de lá da fronteira de Trás-os-Montes. Há razões históricas para explicar isso. É um dialeto em território português de uma língua transfronteiriça. Em Portugal tem o estatuto de língua oficial minoritária, pois é uma língua com instrumentos de ensino, com gramática, com dicionário, literatura e muito interesse na sua sobrevivência. Em Portugal não há mais nenhuma situação como esta.

P — E o que dizer do barranquenho?

IC — O barranquenho não é língua, mas sim um minidialeto constituído por elementos do dialeto andaluz, do outro lado da fronteira, e do dialeto alentejano, do lado de cá. Depois temos o caso de Minde — não está na pergunta, mas eu digo-lhe. Os de Minde querem ter um estatuto igual aos de Miranda, mas não têm direito a isso. Em Minde há uma variedade linguística que não é dialeto. É o chamado minderico, que tem grupos de pressão e lobbies bastante ativos. O minderico não é um dialeto, mas aquilo a que se chama uma gíria, uma norma fechada, privativa de grupo socioprofissional que utiliza materiais dos dialetos locais e que é utilizada pelas pessoas em situações de confidencialidade. É uma gíria, não é um dialeto.

Em relação a línguas no território português, possivelmente deveríamos começar a pensar num levantamento sólido, em certas cinturas das grandes cidades, da existência de crioulos africanos como línguas de comunidade. Há indicadores muito interessantes que nos mostram que há jovens de origem europeia que aprendem a falar crioulo porque é a língua dominante no grupo de amigos onde estão inseridos. Isso vê-se na música. O Rap, por exemplo. Esse elemento de reprodutividade é um elemento essencial para que se possa falar de uma língua. Talvez ao lado do mirandês devêssemos começar a habituar-nos a que há outras línguas estrangeiras — pois é o que são — em território português e em comunidades definidas. Agora, é preciso defini-las melhor.

P — O erro ortográfico de hoje pode ser a norma de amanhã?

IC — Sim. O erro linguístico de hoje pode ser a norma de amanhã. Se for aceite pela comunidade, transforma-se em norma e entra no sistema da língua. O erro ortográfico, para deixar de o ser, depende de alterações da convenção (mudanças de cima para baixo), ao passo que a aceitação da comunidade é uma mudança de baixo para cima.

IC — Sim. O erro linguístico de hoje pode ser a norma de amanhã. Se for aceite pela comunidade, transforma-se em norma e entra no sistema da língua. O erro ortográfico, para deixar de o ser, depende de alterações da convenção (mudanças de cima para baixo), ao passo que a aceitação da comunidade é uma mudança de baixo para cima.

P — Ainda em relação à norma, no caso da atribuição do nome próprio o peso da norma faz‑se sentir. Esteve ligado ao Instituto dos Registos e do Notariado (IRN). A lista de nomes foi atualizada e agora é possível registar uma menina com o nome de Ingrid ou Acil, por exemplo. Mas não um menino a quem queiram chamar Tom ou Elvis. Qual é o critério? Que teste é preciso passar para ter o estatuto de nome legal na língua portuguesa?

IC — A legislação portuguesa era bastante restritiva. A partir do ano 2000 foi-se progressivamente tornando um pouco mais permissiva, mais atualizada com os tempos. Por um lado, a Lei da Liberdade Religiosa tornou extensivo a nomes estrangeiros, de religiões que existem em Portugal, o mesmo estatuto e direito que até então eram dados aos nomes católicos. Por outro lado, o fenómeno da emigração levou a que fossem reconhecidos direitos a filhos de emigrantes nascidos no estrangeiro e a filhos de estrangeiros nascidos em Portugal que lhes permitissem terem nome estrangeiro, ou dos pais ou do país onde nasceram. Finalmente, o Acordo Ortográfico de 1990 reintroduziu o K, o W, e o Y — o que significa que os nomes voltaram a poder incluir essas letras, que até então estavam banidas. Neste quadro, o mecanismo é um pouco mais aberto, mas é sempre preciso que o pai que vá registar o filho esteja em condições de convencer o funcionário do Registo Civil de que aquele nome é um nome possível. Porque não há uma lista dos nomes permitidos. Há uma lista dos nomes não permitidos e outra lista dos nomes que foram postos em dúvida, mas que acabaram por ser permitidos. Mas a lista dos nomes possíveis é infinitamente maior, sendo constituída por todos os nomes em relação aos quais ninguém tem dúvidas que são nomes portugueses. Na lista dos permitidos não está Maria… porque não é preciso. Se o funcionário considerar, com a sua experiência linguística, que o nome que está a ser proposto é português, não se pensa mais no assunto e está resolvido. Dependemos da experiência, mas também do arbítrio do funcionário. Se o funcionário achar que Lyonce Viiktórya é um nome poderosíssimo, o nome passa. E este passou. Se o funcionário tiver dúvidas, então há um processo hierárquico de controlo dialogado, que pode levar a que o nome seja permitido. Então, esse nome que esteve em causa, e que foi apreciado por um linguista, entra para a lista dos permitidos. Se não, fica na lista dos não-permitidos.

P — Podemos exprimir tudo por palavras?

IC — Claro que não! Há pouco falávamos da arte. A arte é uma forma de nos exprimirmos sem palavras.

P — Os emojis são novas formas de linguagem? A Internet veio mudar a nossa relação com as palavras, propondo-nos novas formas de comunicação?

IC — Não são uma forma de linguagem. São elementos gráficos significativos, como qualquer desenho o é.

P — É, há largos anos, professor de crítica textual da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Para si a crítica textual é uma arte ou é uma ciência?

IC — Dizer uma ciência pode parecer pretensioso, mas não é uma arte. Fazer crítica textual é precisamente uma recusa de editar livros como se fossem arte, com critérios estéticos, de gosto e de opinião. É uma ciência na medida em que tem um objeto definido, tem um método que se questiona constantemente, e mecanismos de autocrítica e de revisão.

P — Em 2014, comemoraram-se os 800 anos da Língua Portuguesa…

IC — Não é verdade! Não se comemoraram nada os 800 Anos da Língua Portuguesa. E as comemorações em que a INCM participou, de uma forma generosa mas deficiente, são um simples processo de propaganda que não tem nenhuma fundamentação científica. E quando foram praticados os poucos atos dessas comemorações, todos estavam cientes de que estavam a participar de uma ficção histórica.

P — Celebrar o aniversário da nossa língua numa data precisa, por um lado, envolve algum grau de arbitrariedade e de escolha. Por outro lado, é evidente que uma língua não nasceu num dia só… Porquê o 27 de junho de 1214 para o nascimento do português?

IC — Trata-se da data do primeiro testamento do rei Afonso II, terceiro rei de Portugal. A sua escolha para documento fundador não é muito feliz, pois não é um documento único (há dele duas cópias, mas houve mais), não é o testamento definitivo do rei (dois outros o substituíram), não é o documento mais antigo em português que se conhece e, acima de tudo, uma língua não nasce quando a começam a escrever, mas muito antes.

P — Mas existem textos anteriores: uma Notícia de Fiadores, datada de 1175; um Auto de Partilhas dos irmãos Sanches, de 1192; a Notícia de Torto, em data incerta (1211? 1214? 1216?), contemporânea do Testamento de D. Afonso II….

IC — Exatamente. É precisamente por haver ciência disponível, publicada e recente a este respeito que se torna inadmissível que algumas instituições com responsabilidades culturais muito grandes — e aí a INCM exercitou alguma prudência, mas o mesmo não se poderá dizer do Instituto Camões ou da Biblioteca Nacional — se tenham deixado enredar nesta manobra de publicidade e promoção de uma data que não existe. As grandes instituições de cultura do nosso país não podem dar-se ao luxo de patrocinar atos de ignorância quando há ciência disponível.

P — O Centro Virtual Camões, na secção de História da Língua que foi por si dirigida, disponibiliza a biografia de Lindley Cintra, uma das figuras principais da Linguística portuguesa. Passo então a citar parte dessa biografia: «(…) Cintra não foi um homem paradoxal, nem muito apreciador de ironias ou surpresas conceptuais. (…) não gostava de Camões e, se pudesse ser língua, preferia ser o castelhano.» E agora pergunto-lhe, acha que o castelhano e o português, duas línguas irmãs na ascendência, conseguem conviver pacificamente?

IC — Eu acho que o português e o espanhol convivem muito bem. Nas regiões de fronteira convivem de maneira diferente da das capitais. Mas também aí convivem muito bem. É possível que na conquista de cargos de ensino nos Estados Unidos da América ou no Oriente haja alguma competição entre elas, mas francamente a competição que pode haver entre o ensino do português e do espanhol é bem menor do que a competição entre o ensino do português de Portugal e do português do Brasil — essa é que é uma competição feroz!

P — E o «portunhol» na ponta da língua?

IC — A questão do «portunhol»!… Nós quando vemos um estrangeiro pomos logo a boquinha em feitio para falar estrangeiro. Nós, portugueses, adoramos falar línguas estrangeiras, e achamos que temos jeito para falar línguas estrangeiras. Até tenho impressão de que nós temos mais jeito para falar línguas estrangeiros do que outras nações. Mais do que os espanhóis, por exemplo. Algumas nações são completamente alérgicas às línguas estrangeiras. Há aquela famosa piada da senhora inglesa que dizia que não gostava de vir para a Europa porque na Europa tinham a mania de falar estrangeiro. Os franceses também eram assim, mas ultimamente fazem tudo e mais alguma coisa para falar inglês. Tinham uma ideia de superioridade da sua língua, mas que parecem ter abandonado. Os espanhóis são também bastante imperiais nesse aspeto. Mas povos como os do norte da Europa sabem que têm de falar outra língua além da sua, e sabem que essa língua agora é o inglês, e por isso são quase bilingues. Ou seja, os povos que têm uma noção da sua marginalidade sabem que frequentemente os assuntos que têm de tratar são com estrangeiros. Muitas nações estão como nós a fazer os possíveis para falar a língua dos outros. Bem ou mal. Esses fenómenos são normais em nações que acham que não estão no centro do mundo.

P — Otimista ou pessimista em relação à língua portuguesa no mundo?

IC — Pessimista. Não acredito nas estruturas políticas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Não há unidade linguística a médio e a longo prazo que possa justificar o termo «lusofonia». E não colhem as desculpas que costumam ser dadas para usar o conceito em si, que é o de uma comunidade de simpatias, de conhecimento mútuo, e que é muito boa para os negócios. O que se tem verificado é que esses negócios são para desproveito dos portugueses. Portugal tem sido diplomaticamente humilhado pelos amigos da Guiné Equatorial, por Timor Leste, que nos deve alguns favores,… tem sido vendido a grandes interesses brasileiros e angolanos. Tudo isso a cavalo de uma lusofonia que só serve para os outros e não para Portugal. Como isto é uma questão que está nas mãos de governos, é preciso que haja uma opinião pública suficientemente robusta para mostrar que as coisas não estão tranquilas.

P — Quais os desafios da linguística para o século XXI?

IC — Desafios que estão a ser bem enfrentados. O reconhecimento de que cada vez é mais fácil conhecer os processos cognitivos que estão por trás da aquisição da linguagem, do armazenamento da memória e do processamento humano e automático da linguagem. Tudo isto devido ao desenvolvimento das neurociências, que está a ser feito com abertura aos aspetos comunicativos que a linguística fornece. Isso está evidentemente a levar a linguística para muito longe da história literária; não da história linguística, porque a história de uma coletividade linguística em certos aspetos prefigura a história da aquisição da linguagem do indivíduo. Portanto, até há ganhos nestes desenvolvimentos. Mas o afastamento entre a linguística e a literatura é nítido. Os estudos literários clássicos não têm muitos caminhos por onde ir. Veja o aparecimento de subciências que os especializam e substituem: a teoria da literatura, os estudos comparatistas, os estudos culturais, a tradução literária… São tudo desenvolvimentos que de certo modo replicam aquilo que nós, linguistas, fizemos nos anos 70 quando nos autonomizámos em relação à literatura.

P — Enquanto académico, crítico, investigador e professor, que mensagem deixaria para quem quer estudar linguística?

P — Enquanto académico, crítico, investigador e professor, que mensagem deixaria para quem quer estudar linguística?

IC — A linguística, hoje, é um estudo científico que tem os cofres cheios de saberes adquiridos e estabilizados e tem desafios muito interessantes pela frente, mas perdeu um certo triunfalismo que teve nos primeiros tempos de revolução chomskyana, e que levaram, nos anos 70 e 80, a uma indevida invasão do ensino secundário por práticas linguísticas ou conceitos linguísticos que são bons para universitários, mas não para ensinar língua. Ainda o estamos a pagar um pouco, na atual reação que já pôs novamente no centro do ensino da língua portuguesa o fenómeno literário. Nem essa invasão nem esta restauração me parece que sejam donas da razão.

P — Pergunto-lhe a si, Ivo Castro, se pudesse ser língua, que língua gostaria de ser?

IC — Ahhh! Seria o francês!

P — E porquê?

IC — Olhe, calhou. Fui educado numa idade em que a primeira língua estrangeira que se aprendia era o francês, e tive a possibilidade de viver muito tempo em França. O francês que sei é um francês já antigo, como as «flausinas» do meu amigo. De facto, depois do português, é a língua que me é imediatamente disponível e é uma língua que infelizmente tenho pouca oportunidade de falar.

P — Agora e para terminar: e Leite Vasconcelos?

IC — Ah! Leite Vasconcelos é o maior linguista que Portugal jamais teve e que continuará a ter! Adoro dizer isto aos meus colegas! [risos]

Publicações Relacionadas

-

Arnaldo Saraiva

18 Junho 2015

-

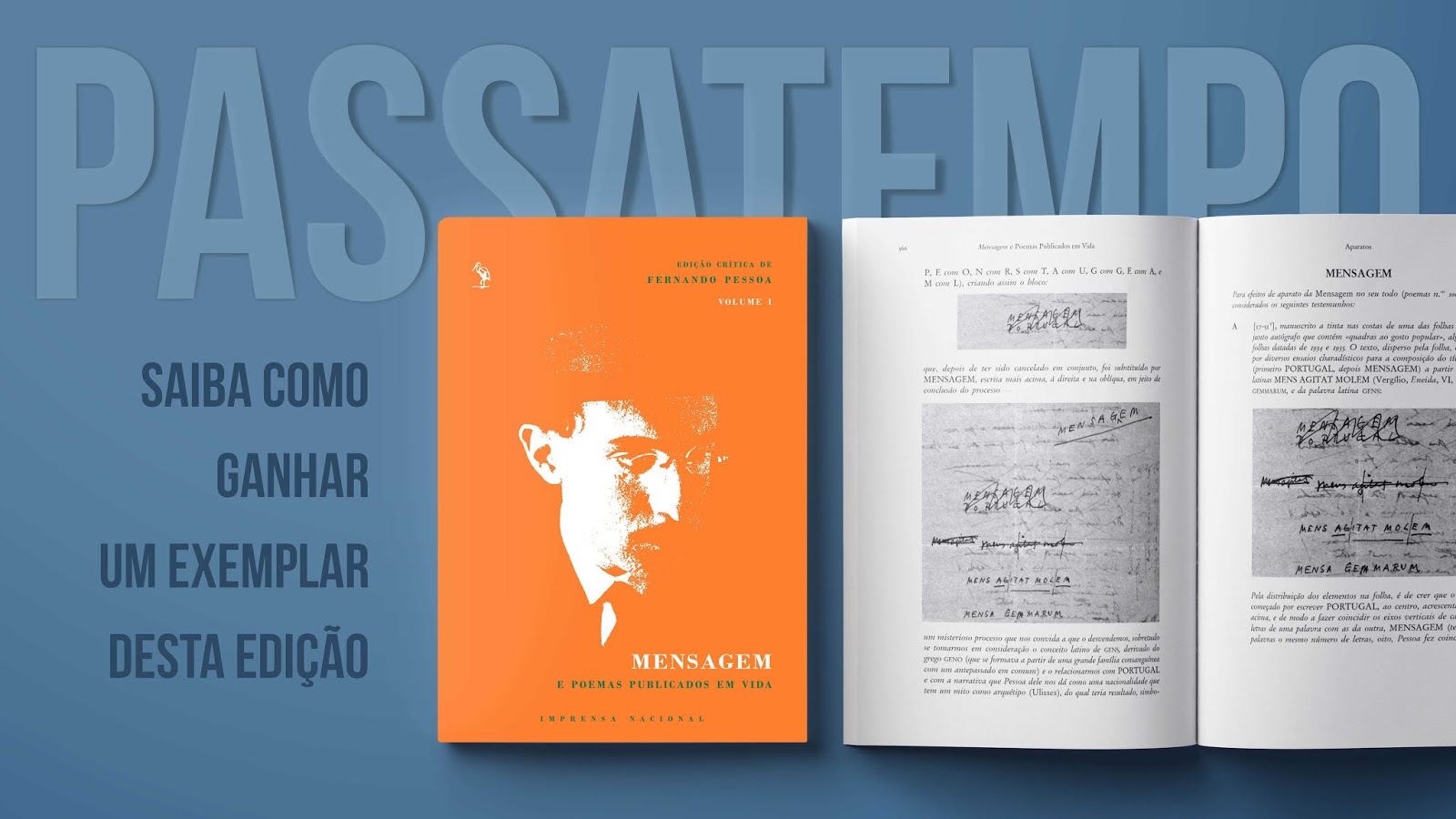

Passatempo | Mensagem e Poemas Publicados em Vida, de Fernando Pessoa

13 Fevereiro 2019

-

-

Imprensa Nacional-Casa da Moeda oferece 25 mil livros a Cabo Verde

05 Novembro 2018

-

A «Defesa da Língua», por Vergílio Ferreira

28 Janeiro 2016

Publicações Relacionadas

-

Arnaldo Saraiva

Há 2 dias