Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”

«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências

Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”

«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências

- Cultura

- Entrevistas

Rui Carp em entrevista — «A Cultura é fundamental para a Economia»

Falou de Pablo Neruda, Jorge Luís Borges e Vargas Llosa. Mas também de Walter Scott e Júlio Verne. Fez questão de lembrar Joaquim Paço de Arcos e Oliveira Martins. Evocou Vitorino Nemésio, José Régio, David Mourão-Ferreira e Aquilino Ribeiro. Viajou pela memória e pelo cheiro dos livros da sua infância que, como é sabido, encerram sempre os vestígios da idade que os recebeu. Davy Crockett, Daniel Boone, Kit Carson, da coleção Pioneiros Americanos, são só alguns. Recordou os passeios que fazia do Estoril a Lisboa com a sua mãe, onde foram sempre paragens obrigatórias as livrarias Bertrand, Sá da Costa e, mais tarde, a Ferin. É que para Rui Carp «a Cultura é a identidade e o caráter de um país» e é «atrás da Cultura» que «vem tudo o resto». O presidente do conselho de administração da Imprensa Nacional-Casa da Moeda podia ter seguido Direito ou História — de que tanto gosta — mas seguiu Economia. Filho, neto e bisneto de industriais, de uma coisa Rui Carp tinha a certeza: não queria ser industrial. Ironia do destino: «o último grande cargo que ocupa» é numa empresa que tem uma grande carga industrial e onde, nas palavras do próprio, «cultura e economia estão diretamente ligadas». Quando chegou em meados de 2014 — depois de dois convites recusados — surpreendeu-o principalmente o «amor à camisola da grande maioria das pessoas» que lá trabalham e também a «grande capacidade de se adaptarem às mudanças tecnológicas, com sucesso» e assume que gostava de poder aproveitar a notoriedade pública que foi construindo para o bem da Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Define-se como «um fiel servidor do Estado» nos quadros do Ministério das Finanças desde a década de 1970. Em 1980, foi Subsecretário de Estado do Orçamento — convidado pelo então Ministro das Finanças (governo Sá Carneiro), Aníbal Cavaco Silva, que fora seu professor numa pós-graduação, e que se lembrou dele por ser na altura regente da cadeira de Finanças Públicas, e ao mesmo tempo técnico do Gabinete de Estudos do Ministério das Finanças. Rui Carp aliava a prática à teoria. Depois, entre 1985 e 1990, foi Secretário de Estado do Orçamento e da Função Pública, posteriormente administrador da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Deputado do PSD, entre 1985 e 1991, chegou a ser eleito para vice-presidente do grupo parlamentar social-democrata. É quem mais tempo ocupou a pasta do Orçamento depois do 25 de Abril. Foi também professor e ensinou, entre outras matérias, Finanças Públicas a muitos universitários de diversas instituições. Hoje, orgulha-se dos alunos que conseguiram chegar a lugares de topo, tenham eles a ideologia que tiverem. «Serei sempre um fã», afirma. «Chamem-se eles Francisco Louçã ou Joaquim Pina Moura, Francisco Lacerda ou Alexandre Relvas…». É também um europeísta convicto, que encara o projeto europeu, ao bater do nosso tempo, com muita preocupação: «o projeto europeu perdeu os grandes líderes, os grandes estadistas, e é controlado por interesses exclusivamente de curto prazo de natureza financeira», refere. Homem de compromissos e de poder, Rui Carp é também um homem de fé, de família e de memórias, para quem «mais importante do que ser amado ou do que ser temido» é «ter espírito de liderança». Não se nasce líder, aprende-se a ser líder, afirma. E se há líder português que o fascina, esse líder é Francisco Sá Carneiro, «uma figura extraordinária» a quem reconhece ter tido «uma convicção muito grande de que o País poderia ser governado em Democracia e em Liberdade, sem ideologias nem de extrema-direita nem de extrema-esquerda». Mas como todos os grandes líderes, teria também os seus defeitos. Afinal, não há figura na História de Portugal que não tenha «uma parte muito boa e uma parte menos boa, até por vezes muito má de caráter». A começar pelo primeiro rei, D. Afonso Henriques, que prendeu a mãe e faltou a um juramento que tinha feito. «Mas, se não fosse assim, não seríamos Portugal», diz. Colecionador de longa data e «de um pouco de tudo», gosta de ir ao Teatro e confessa que apreciaria ouvir mais obras com piano serem tocadas nas tardes musicais que ocorrem regularmente na Biblioteca da Imprensa Nacional. Em criança chegou a tentar aprender esgrima quando o pai o inscreveu no Grémio Literário, de que ainda é sócio. Dali recorda histórias engraçadas como aquela que contou à PRELO: a de uma tal conferência sobre a influência dos arquitetos italianos na reconstrução da Baixa Pombalina em que um jovem José-Augusto França foi criticado por um «senhor já muito velhinho» que o ouvia na plateia. Era um tal Raúl Lino…

Prelo (P) — Como é que Rui Carp define Rui Carp?

Rui Carp (RC) — Um discreto servidor do Estado.

P — Há quanto tempo está ao serviço do Estado português?

RC — Desde os anos 1970, no Ministério das Finanças.

P — Quando é que decidiu que iria ser economista?

RC — Quando tive de optar, no antigo 5.º ano do Liceu, pela Alínea G, que era a que abrangia Economia. Poderia ter ido para Direito ou para História. Se calhar, do que eu mais gostava era de História…

P — Sentiu alguma pressão familiar na escolha do curso?

RC — Não, nunca me exigiram nada. Eu era bom aluno. Escolhi Economia porque era também uma área muito transversal. E depois alguns dos meus amigos também foram para Economia, e fomos em grupo.

RC — Não, nunca me exigiram nada. Eu era bom aluno. Escolhi Economia porque era também uma área muito transversal. E depois alguns dos meus amigos também foram para Economia, e fomos em grupo.

P — E o que esperava fazer com uma licenciatura já fora daquele esquema tipicamente português do médico, advogado ou engenheiro? No final dos anos 1960 a Economia já era um curso em voga em Portugal?

RC — Fui para Economia também porque sou filho, neto e bisneto de industriais, e uma coisa eu não queria: ser industrial! Ironia do destino, o último grande cargo que eu tenho na carreira é numa empresa que tem uma enorme carga industrial, que é a Imprensa Nacional-Casa da Moeda. As voltas que o mundo dá! [risos]

P — Lembra se da primeira lição de economia a sério que teve? Assim uma espécie de grande lição para a vida…

RC — Não me lembro. Mas lembro-me de que o primeiro ano de faculdade foi uma grande confusão! Cursei no ISCEF [Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras], que fica ali na Rua do Quelhas (hoje é o ISEG). E as primeiras aulas eram aulas teóricas. Havia mais alunos que lugares sentados. As aulas eram, para muitos, seguidas em pé. Aquele primeiro ano foi mesmo uma confusão para mim. Aliás, chumbei. E não fui só eu. E éramos, no meu grupo, bons alunos no liceu! O regente da cadeira de Economia, a mais importante do primeiro ano, era o professor Pereira de Moura. Tive excelentes mestres, mas era, no primeiro ano, difícil ouvir o que diziam. Assistíamos, apertados, a uma aula de Economia cheia de modelos no quadro, depois saíamos a correr para ir para outra aula, tentando arranjar um lugar sentado, depois estávamos três horas sem aulas, para voltar a ter aulas às cinco/seis da tarde… Entretanto, íamos para o cinema ou para o café! [risos] Nos anos seguintes, as coisas correriam bem.

RC — Não me lembro. Mas lembro-me de que o primeiro ano de faculdade foi uma grande confusão! Cursei no ISCEF [Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras], que fica ali na Rua do Quelhas (hoje é o ISEG). E as primeiras aulas eram aulas teóricas. Havia mais alunos que lugares sentados. As aulas eram, para muitos, seguidas em pé. Aquele primeiro ano foi mesmo uma confusão para mim. Aliás, chumbei. E não fui só eu. E éramos, no meu grupo, bons alunos no liceu! O regente da cadeira de Economia, a mais importante do primeiro ano, era o professor Pereira de Moura. Tive excelentes mestres, mas era, no primeiro ano, difícil ouvir o que diziam. Assistíamos, apertados, a uma aula de Economia cheia de modelos no quadro, depois saíamos a correr para ir para outra aula, tentando arranjar um lugar sentado, depois estávamos três horas sem aulas, para voltar a ter aulas às cinco/seis da tarde… Entretanto, íamos para o cinema ou para o café! [risos] Nos anos seguintes, as coisas correriam bem.

P — Nasceu em 1950 e cresceu entre o Estoril e Cascais. Tinha 18 anos quando a abertura política, durante a Primavera Marcelista, se começa a fazer sentir. Na Linha abrem discotecas emblemáticas como o Le Caveau e o 2001 no Estoril, o Caixote ou o Van Gogo em Cascais. Em 1971 há até aquele famoso Festival de Jazz de Cascais que trouxe a Portugal nomes como Ornette Coleman e Miles Davis. Nesses anos sentia que a liberdade já estava a passar por ali?

RC — Sei que não é do contexto geral, mas eu desde criança sempre viajei com os meus pais. Íamos para Espanha, para França, até fomos a Marrocos. Sempre viajámos. Mas há uma imprecisão na sua pergunta: vivi, sim, entre o Monte Estoril e Lisboa. E dessas discotecas que menciona, ia principalmente na segunda metade da década de 1960,ao Van Gogo, em Cascais. Nesses anos cinquenta e até meados de sessenta, Cascais ainda não tinha muito interesse. Vinha, miúdo da primária ou liceal, muitas vezes a Lisboa, principalmente com minha mãe, nas férias. Além de visitas a casa dos meus Avós ou de amigos. Era um acontecimento, ir a Lisboa.

P — E quais eram os pontos de paragem na capital?

RC — Vinha muitas vezes com a minha mãe à Colombo [uma antiga pastelaria de Lisboa]. Se me portasse bem, a minha mãe comprava-me um carrinho, um joguito, ou então comprava-me um livro na Bertrand. E o cheiro que os livros tinham! Na Bertrand íamos entrando, entrando… Não tinha nada a ver com as outras livrarias. Lá encontrávamos tudo para a minha idade. O que não havia na Bertrand da época para um jovem dificilmente se encontrava noutros sítios. Havia ainda a livraria Sá da Costa, mas essa era já a outro nível, mais erudito, ou então para comprar os livros escolares. Lembro-me bem daquela coleção Essencial da Sá da Costa com as obras completas do Padre António Vieira. O meu pai, que adorava livros, já tinha alguns livros dessa coleção — ele era amigo de Manuel Ferreira da Costa, um dos donos — e eu acabei por completar essa coleção, que ainda tenho lá em casa. Também ia (mas contrariado) com meu Pai a alfarrabistas (os irmãos Almarjão eram amigos de infância dele). Depois, mais tarde, quando entrei em Económicas, comecei a frequentar a livraria Portugal, a Buchholz, a Barata, a Clássica Editora e a Ferin.

P — Nas viagens que fazia lá por fora, que diferenças encontrava?

RC — Era um certo cosmopolitismo. E tinha, sim, um pouco de inveja de toda aquela liberdade que havia lá fora. Havia duas coisas muito estúpidas no regime anterior, o Estado Novo: a PIDE e a Censura. O medo da liberdade de se pensar diferente. E essa censura não fazia sentido nenhum. Lembro-me de o meu Pai ter imensos livros censurados em casa. Acha que alguém ia abrir as malas de um senhor importante, presidente do grémio dos Industriais de Lanifícios? Claro que não. Perseguiam era a oposição, os ativistas, e esses, sim, eram estupidamente presos, saneados e torturados. De facto, os regimes ditatoriais são sempre muito estúpidos. Quer à direita, quer à esquerda.

P — Como e quando é que chega à política?

RC — A grande qualidade do ISEG, na altura ISCEF (Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras), era ser muito politizado. Quando eu entrei, em 1967/1968, estava a dar-se a passagem de Salazar para Marcelo Caetano. O presidente da Associação de Estudantes era o Félix Ribeiro, uma mente brilhante. Nessa altura tínhamos de ler muitas obras que a censura condenava. Mas arranjávamos os livros todos que queríamos, se precisássemos mandávamos vir lá de fora.

P — Conseguia arranjar os livros por cá?

RC — Todos. Na própria loja da Associação de estudantes compravam-se esses livros. Ou na Livraria Barata. Estavam lá todos, como os da coleção Maspero. Não me lembro de ter dificuldades em encontrá-los.

P — Então, é na faculdade que desperta em si a vontade de fazer política?

RC — Havia os indivíduos do regime, para quem estava tudo bem. Havia os da oposição — quase todos da área socialista ou trotskistas ou marxistas ou mesmo anarquistas. Depois, havia o grupo em que eu me inseria. Era um grupo que vinha da JC [Juventude Católica] que tinha como modelo o modelo europeu social-democrata «à sueca» e a doutrina social da Igreja, não marxista mas com preocupações do Estado Social, com eleições livres e partidos, portanto, de liberdade. Lembro-me de ter ouvido o Barata Moura cantar numa igreja. O Padre Alberto [Neto] foi meu orientador na JEC [Juventude Estudantil Católica]. Eu andava metido nisto, e em 1974 aderi ao PPD.

P — Continua a ser um homem de Fé?

RC — Sim, nunca tive nenhumas dúvidas em relação a isso. Quer dizer, qualquer católico tem crises de Fé. Tive formação católica, principalmente com Jesuítas, e não a abandonei: continuo a ser católico e a acreditar. Acharia uma grande desilusão se isso fosse tudo mentira. Bom, já estive mais longe de saber [risos]!

RC — Sim, nunca tive nenhumas dúvidas em relação a isso. Quer dizer, qualquer católico tem crises de Fé. Tive formação católica, principalmente com Jesuítas, e não a abandonei: continuo a ser católico e a acreditar. Acharia uma grande desilusão se isso fosse tudo mentira. Bom, já estive mais longe de saber [risos]!

P — Fale-nos então do seu percurso na política. Começou em 1980 e…

RC — Sim… Andei nas campanhas de Sá Carneiro e em 1980 fui Subsecretário de Estado do Orçamento, convidado pelo então Ministro das Finanças, Aníbal Cavaco Silva. Depois saí quando morreu Sá Carneiro, que é a personalidade política que mais admiro depois do 25 de Abril.

P — A tragédia que lhe aconteceu também ajudou…

RC — Ao mito, sim.

P — Francisco Sá Carneiro tornou-se, para alguns, uma espécie de D. Sebastião do século XX…

RC — Há sempre figuras que morrem de maneira dramática e chocante. Na altura, estava no Governo e conheço pormenores. Foi um tremendo golpe que senti. Ele ia em campanha, e nem era para ir naquele avião, mas num avião da TAP. Ia para o Porto fazer o último comício antes das eleições presidenciais. O Dr. Francisco Sá Carneiro estava fortemente empenhado em fazer de tudo para que o General Eanes perdesse as eleições. Havia ali uma antipatia profunda entre os dois, embora Sá Carneiro estivesse na génese da primeira candidatura do general Ramalho Eanes a Presidente da República. Aliás, eu também participei, discretamente, nessa campanha eleitoral em 1976. E aproveitou, no final da campanha presidencial em que a AD apoiava o general Soares Carneiro, para apanhar essa avioneta que levava Amaro da Costa, então Ministro da Defesa, outro grande democrata, a um comício no Porto. Foi o momento errado e a escolha errada. Caíram todos (também o meu velho amigo António Patrício Gouveia, chefe de Gabinete do primeiro-ministro Sá Carneiro). De facto, Sá Carneiro foi uma figura política extraordinária.

P — Que qualidades é que reconhece em Francisco Sá Carneiro? A seu ver, o que faz dele um político de excelência?

RC — Era um homem que tinha uma convicção muito grande de que o país poderia ser governado em democracia e em liberdade, sem ideologias nem de extrema-direita nem de extrema-esquerda. E ele conseguiu provar isso quando ganhou as eleições em 1979/1980.

RC — Era um homem que tinha uma convicção muito grande de que o país poderia ser governado em democracia e em liberdade, sem ideologias nem de extrema-direita nem de extrema-esquerda. E ele conseguiu provar isso quando ganhou as eleições em 1979/1980.

P — Dos seus tempos de político para cá, o que mudou na maneira de se fazer política?

RC — Ah! Mudou muito. Porque a Comunicação Social mudou também.

P — Acha que a política perdeu seriedade de lá para cá?

RC — É diferente, é diferente. É só o que lhe posso dizer.

P — Qual foi o cargo político mais desafiante que ocupou?

RC — Logo a seguir a ter sido subsecretário de Estado do Orçamento estive no Conselho Nacional do Plano presidido por Cavaco Silva, (hoje, Conselho Económico Social), e fui, no governo do chamado Bloco Central, Diretor-Geral da Contabilidade Pública. Este foi para mim o lugar mais importante que tive na minha carreira. Hoje, chama-se Direção-Geral do Orçamento. Naqueles quase dois anos em que lá estive fiz coisas interessantes por aquilo que considero ser a reforma da contabilidade pública e da administração financeira do Estado.

P — Que medidas concretas tiveram a sua assinatura?

RC — Fundamentalmente, contribuí

um pouco, primeiro como Diretor-geral da Contabilidade Pública e depois como Secretário de Estado do Orçamento para disciplinar a Administração Pública que tinha imensos regimes de exceção, uma dívida monstruosa que era encoberta por aquilo que se chamava na altura «operações de tesouraria», ou seja, só ia ao Orçamento uma parte das despesas públicas. As empresas públicas também serviam para disfarçar a Dívida. Era preciso dar transparência às contas do Estado e disciplinar as Finanças Públicas. No fundo, era passar uma Administração Pública do tipo corporativo — ninguém sabia de quanto era a dívida pública, ninguém sabia de quanto eram os empréstimos do Estado, quantos trabalhavam no Estado, não se cumpriam as regras da contabilidade pública — para uma legislação que pudesse ser mais clara, racional e que permitisse baixar o défice do Estado. E isto era importante porquê? Porque quem financiava os défices orçamentais era o Banco de Portugal através da emissão monetária, que chegava a gerar inflações de 30%. Entre 1975 e 1985 só houve um ano em que a inflação foi inferior a 20%, que foi 1980, com o Sá Carneiro. Nesse ano foi de 16%. Agora imagine o que era uma inflação de 29% ou 31%. Imagine o que era uma pessoa pedir um empréstimo no banco e pagar 29% de juros! Pedia-se um empréstimo e ao fim de três anos já tinha pago em juros perto do capital que tinha pedido, e ainda devia tudo. Os sindicados conseguiam para os trabalhadores aumentos de 12 %, mas a inflação era 20%. Havia a chamada «ilusão financeira». E isso era impossível de sustentar num país que quisesse entrar na Comunidade Económica Europeia. Portanto, Portugal tinha de se disciplinar financeiramente. Participei nessa história, como participei também, enquanto membro do Governo, do Conselho de Ministros do Orçamento da União Europeia, na chamada «reforma orçamental da Comunidade Europeia», para preparar a União Económica e Monetária, que foi a maior reforma feita por Jacques Delors. Durante cinco anos andei a correr para Bruxelas! Enquanto Diretor-Geral da Contabilidade Pública também já antes tinha essa dor de cabeça, pois era raro o fim de semana em que não ia para o Ministério reunir com o Secretário de Estado do Orçamento, Alípio Dias, na altura, ou com o Ministro das Finanças, Ernâni Lopes, para fazer aquelas contas todas. Como Secretário de Estado, o principal responsável pelas reformas foi o Ministro das Finanças Miguel Cadilhe, um grande governante.

P — Nicolau Maquiavel, um dos fundadores do pensamento político moderno, questionava na sua obra O Príncipe: «Vale mais ser amado ou temido?». E, depois, dava a resposta: «O ideal é ser as duas coisas, mas como é difícil reunir as duas coisas, é muito mais seguro — quando uma delas tiver que faltar — ser temido do que amado.» Posto que ao longo da sua vida profissional ocupou sempre posições de destaque e poder, concorda com a posição de Maquiavel? Porquê?

P — Nicolau Maquiavel, um dos fundadores do pensamento político moderno, questionava na sua obra O Príncipe: «Vale mais ser amado ou temido?». E, depois, dava a resposta: «O ideal é ser as duas coisas, mas como é difícil reunir as duas coisas, é muito mais seguro — quando uma delas tiver que faltar — ser temido do que amado.» Posto que ao longo da sua vida profissional ocupou sempre posições de destaque e poder, concorda com a posição de Maquiavel? Porquê?

RC — Eu acho que mais importante do que ser amado ou do que ser temido é ter espírito de liderança. Ser amado é ser simpático, ser temido é as pessoas terem medo de nós. Em situações pontuais admite-se que seja assim, mas o mais importante é o espírito de liderança. O espírito de liderança é aproveitar as qualidades das pessoas e convencer as pessoas de que vamos no melhor caminho.

P — Nasce-se líder ou aprende-se a ser líder?

RC — Aprende-se a ser líder. E é também uma questão de sorte, se tivemos alguém que nos tenha ensinado a ser isso. Se não tivermos essa sorte, se ninguém nos ensinou, é mais difícil.

P — Há também uma famosa afirmação do americano Abraham Lincoln que diz: «Quase todos os homens são capazes de superar a adversidade. Mas, se se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-se-lhe poder.» Pergunto-lhe: Quais são os compromissos do poder?

RC — Esta é a história do «vilão com o pau na mão». E isso é o pior que há. É como aquele provérbio: «Não peças a quem pediu, e não sirvas a quem serviu» ou «Se não respeitas, não és respeitado». O poder, em termos públicos, deve ser usado para servir um determinado projeto coletivo. Se for para servir um projeto pessoal, quase sempre acaba mal: quer para quem tem esse poder, quer para quem foi subjugado por esse poder. Em questões de liderança, o efeito de persuasão é também muito importante. É saber indicar às pessoas o caminho, a direção e os desafios que se tem à frente.

P — Vê-se a fazer política ativa novamente?

RC — Não tenho nenhuns objetivos nesse sentido. Mas acho que qualquer cidadão deve estar sempre disponível para participar, se for necessário. Já há muitos anos que deixei a política ativa e não está nos meus planos voltar. Ainda há pessoas que se lembram de mim nessas fases, umas vezes simpaticamente outras vezes menos simpaticamente. O que é importante é ter presente que qualquer cidadão deve procurar intervir. Eu acho que já o fiz no meu tempo.

P — Durante muitos anos também foi professor de Finanças Públicas, Política Económica, Política Orçamental, Política Fiscal e ainda Economia Europeia. Continua a ser um europeísta?

RC — Sim, sim. Sempre me interessei muito pela Europa. Também fui muito influenciado em casa: o meu avô era francês e casou com uma senhora cujo pai era português mas neto de um oficial inglês que veio para cá no século XIX. Do lado da minha mãe, o meu avô era galego. Com tanta identidade não poderia deixar de ser europeísta.

P — E com que olhar encara a Europa nos dias de hoje?

RC — Com muita preocupação. Acho que o projeto europeu perdeu os seus grandes líderes, os grandes estadistas, e é controlado por interesses exclusivamente de curto prazo, de natureza financeira. Este projeto europeu pode desmoronar-se, e desse desmoronamento podem sair coisas esquisitas dentro de alguns anos, que não vão ser nada simpáticas para quem cá viver. Vejo o projeto europeu com muita preocupação. E as últimas sondagens conhecidas da Áustria, Holanda, Hungria são muito preocupantes… o que poderá acontecer daqui a uns tempos em França… É, de facto, muito preocupante esta falta de visão. Faltam estadistas com visão.

P — Enquanto dirigente que mais tempo ocupou a pasta do Orçamento, consegue traçar uma solução viável para a crise económico-financeira que tem afetado a Europa e muito concretamente Portugal?

RC — Bom… como economista profissional e com alguma experiência na área da gestão das Finanças Públicas, mal de mim se eu não tivesse ideias para responder às dificuldades económicas que muita Europa enfrenta incluindo, naturalmente, Portugal inserido nessa Europa. Sim, tenho ideias. Mas, penso que não me compete adiantar nada neste cargo que agora ocupo. Creio que os responsáveis europeus pelas decisões estão bem aconselhados e espero que tenham poder e capacidade para tomarem as melhores medidas, que sejam as mais eficazes e que, de alguma maneira, possam restabelecer níveis de confiança e de qualidade de vida aos cidadãos europeus. Em especial àqueles que sofreram mais com os programas de austeridade, como é o caso dos portugueses. De facto, tenho algumas ideias, mas não as posso partilhar aqui e agora.

RC — Bom… como economista profissional e com alguma experiência na área da gestão das Finanças Públicas, mal de mim se eu não tivesse ideias para responder às dificuldades económicas que muita Europa enfrenta incluindo, naturalmente, Portugal inserido nessa Europa. Sim, tenho ideias. Mas, penso que não me compete adiantar nada neste cargo que agora ocupo. Creio que os responsáveis europeus pelas decisões estão bem aconselhados e espero que tenham poder e capacidade para tomarem as melhores medidas, que sejam as mais eficazes e que, de alguma maneira, possam restabelecer níveis de confiança e de qualidade de vida aos cidadãos europeus. Em especial àqueles que sofreram mais com os programas de austeridade, como é o caso dos portugueses. De facto, tenho algumas ideias, mas não as posso partilhar aqui e agora.

P — Voltemos à sua carreira académica. Foi professor em várias instituições (ISEG, ISCTE, Católica, Faculdade de Direito de Coimbra, INA entre outras)…

RC — Quando entrei para as Finanças, há mais de 40 anos, entrei para o Gabinete de Estudos e Planeamento. Era um grupo que dependia diretamente do ministro e que fazia tudo para o ministro e para os secretários de estado. Na altura, julgo que o diretor titular ainda era José Silva Lopes, que estava no Governo ou no Banco de Portugal, pelo que o Diretor efetivo era o Dr. Domingos Oehen Gonçalves (meu professor em Económicas) que me convidou para fazer parte do Gabinete de Estudos e eu entrei em 1976, por Despacho do Ministro Medina Carreira. Tínhamos de ter boas notas de curso para entrar. Depois, fui convidado para assistente de Finanças Públicas, em Económicas. A responsável era a Dra. Manuela Ferreira Leite (uma pessoa excecionalmente inteligente) e logo aceitei. Comecei a dar aulas em 1977. Passei a regente da cadeira em 1979, quando Manuela Ferreira Leite saiu para o Banco de Portugal. Só não dei aulas quando estive no Governo, quer em 1980, quer entre finais de 1985 e meados de 1990. Passei depois a professor associado convidado em 1990, por proposta e relatório do Professor Pereira de Moura ao Conselho Científico do ISEG, ele que tinha sido meu professor e que foi quem me indicou em 197/73, (com outro meu professor e seu assistente, o Dr. Abraão de Carvalho) para o Núcleo de Estudos Económicos da AIP, antes de ir para as Finanças. Ainda não tinha acabado o curso na altura. Ah! Depois do curso ainda fiz uma pós-graduação (1974/75) em Análise Económica Avançada, na Universidade Nova. E foi aí que conheci professores como Vitorino Magalhães Godinho, António José Saraiva, Aníbal Cavaco Silva. Tive alguns professores estrangeiros como o Xavier Greffe ou Henry Bartoli, que era conselheiro de Mitterrand, e um grande especialista em Economia do Trabalho.

P — Qual o maior ensinamento que a carreira de professor lhe deu?

RC — Isto é um cliché, mas eu vou-lhe dizer: «a melhor maneira de aprender é ensinar». Se tenho fama de saber alguma coisa de Finanças Públicas e políticas orçamentais, é porque tive de aprender muitas coisas para ensinar aos meus alunos. De facto, fui aprendendo quer com as pessoas, quer com o curso, quer com os livros (tenho uma razoável — para não dizer muito boa — biblioteca de Finanças Públicas). Há que provocar nos alunos entusiasmo para uma matéria, que para muitos pode ser árida, e torná-la interessante. A coisa que mais gosto de ouvir dos meus alunos é: «eu não gostava de Finanças Públicas e agora já gosto. Muito obrigado.» E fico feliz ao ver pessoas até muito conhecidas da nossa vida económica, da vida pública, da esquerda mais radical até outros quadrantes, ou com sucesso na economia em geral, que foram meus alunos e que hoje estão bem, mesmo em lugares de topo.

P — E quer dizer quem são?

RC — Uns exercem ou exerceram cargos no governo, outros em bancos, em empresas, sei lá… Uns foram ou são presidentes de instituições. Por acaso, ainda não tive nenhum aluno presidente da República ou primeiro-ministro. Mas é uma questão de tempo. Olhe, até membros de supremos tribunais e diretores de jornais ou de canais de televisão já tive como alunos, em pós-graduações! E também muitos secretários de Estado, gestores públicos, gestores privados, ministros… Deu-me um prazer enorme, enquanto professor, saber que aquela pessoa que está num cargo de topo foi meu aluno. Serei sempre seu admirador. Pense lá como quiser… Chame-se Francisco Louçã ou Joaquim Pina Moura, Francisco Lacerda ou Alexandre Relvas… [risos]

P — O que levou o técnico superior do atual Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças e também professor do ISEG, Rui Carp, a aceitar em 2014 liderar a INCM?

RC — Achei que podia dar um contributo. Depois de ter estado dez anos no Conselho Diretivo do Instituto de Seguros de Portugal, tinha voltado há um ano e pouco ao Ministério das Finanças e fizeram-me este desafio para ser Presidente. Não era a primeira vez que me sondavam para este Conselho de Administração… Como se costuma dizer: «À terceira é de vez». Mas esta foi a primeira vez que me convidaram para Presidente. Conhecia razoavelmente a INCM — de fora, mas também porque conhecia pessoas que cá trabalharam e que me iam contando o que se passava cá dentro — e sempre considerei esta casa uma instituição muito emblemática e importante. Foi uma empresa que conseguiu fazer várias vezes o que os ingleses chamam «U-turn», isto é, caía um pouco e conseguia dar a volta para cima, várias vezes. Quer a Imprensa Nacional, quer a Casa da Moeda e depois, a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, o que é muito interessante. Espero que alguém um dia escreva a história da Imprensa Nacional-Casa da Moeda e das instituições antecessoras. Porque é, de facto, um caso extraordinário e singular. Não apenas por ser, como Casa da Moeda, a terceira instituição mais antiga do país — a seguir às Forças Armadas e à Torre do Tombo — mas porque é uma empresa que sempre soube ultrapassar os seus desafios.

P — E liderar uma empresa pública lucrativa nos dias de hoje é uma tremenda responsabilidade.

RC — Hoje, a INCM é a empresa mais lucrativa (ou das mais lucrativas) do setor empresarial do Estado. É de facto um caso extraordinário. O que não significa que tem o futuro garantido ad aeternum. Não! Os novos desafios são cada vez mais exigentes. E é uma instituição onde Cultura e Economia estão diretamente ligadas.

P — Na sua opinião, de que maneira é que a Economia influencia a Cultura? Ou será ao contrário, a Cultura é que influencia a Economia?

RC — Uma depende da outra. Ou seja, se a Economia não vai bem a Cultura ressente-se fortemente. Mas sem a Cultura a Economia, ao nível de um país, descaracteriza-se e perde valor. Isto é, a Economia é fundamental para a saúde da Cultura, para a sustentabilidade da Cultura, mas a Cultura é fundamental para a evolução económica e social de um país. Nos Estados Unidos, por exemplo, as grandes empresas fazem recrutamento de pessoas doutoradas em História ou Filosofia, pessoas que não são da área das Ciências Económico-Financeiras mas das Ciências Humanas. Esta visão é fundamental: a Cultura feita de uma maneira coerente e consciente é a caracterização de um país. Se um país não se caracteriza por nada, vai mal. Veja o exemplo dos países sul-americanos: a Argentina e [Jorge Luís] Borges, o Chile tem um grande poeta, Neruda, e se falarmos do Perú, temos Mário Vargas Llosa. No caso português: durante muito tempo falava-se apenas de Camões. E mais? Só recentemente é que se começou, lá fora, a ouvir falar de Pessoa e do Eça. E, depois de ganhar o Nobel, em 1998, começou a falar-se de Saramago e depois de António Lobo Antunes, Agustina Bessa Luís, Vergílio Ferreira, Lídia Jorge, Mário de Carvalho… Atrás da Cultura vem o resto. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Cultura é fundamental para a Economia. Muita gente dirá: «a Cultura é lazer». Não, a Cultura não é só lazer. A Cultura é a identidade e o caráter de um país.

P — Quando chegou em 2014, que empresa encontrou? O que o surpreendeu?

RC — Há sempre surpresas boas e outras não tão boas. Mas há umas que são fundamentais: o amor à camisola da grande maioria das pessoas que aqui estão, e a grande capacidade de se adaptarem. É notável essa capacidade de adaptação às mudanças tecnológicas e às novas realidades sem perder a sua identidade. O Diário da República Eletrónico é um caso típico de sucesso e é respeitadíssimo. E é uma área muito sensível, mesmo muito sensível, que dá sempre respostas em momentos de grande tensão, e que tem merecido sempre elogios. Mas isso acontece em todas as áreas da INCM. É muito simpático e gratificante constatar a boa imagem que a INCM projeta, como se vê em inquéritos que têm sido feitos, tanto nos produtos tradicionais como nos produtos de segurança que lhe são confiados. De facto, a empresa projeta uma boa imagem para o exterior e que é fundamentada. Vem aí agora uma nova vaga de competitividade, uma nova vaga de áreas de negócio. A empresa tem de ganhar essa nova vaga. Tenho confiança de que vai conseguir!

P — O próprio Diário da República, que referiu, está neste momento a enfrentar mais um grande desafio.

RC — Sim, sim… Novas exigências, acessibilidades, transparência e inclusivamente a hipótese de vendermos este modelo para outros países de expressão oficial em língua portuguesa e não só! Há mais países que estão interessados e que estão a olhar para o que se está a fazer por aqui. E isto é muito importante.

P — Na sua mensagem de apresentação no site da INCM afirma que «a

INCM é uma empresa com história e com futuro, ao serviço dos

Portugueses, honrando o seu passado e continuando a contribuir para o

engrandecimento do nosso País». Qual o contributo pessoal que Rui Carp

quer deixar na história desta Casa e muito concretamente na Unidade de

Publicações?

RC — Essa pergunta é difícil.

Primeiro, não estragar o que de muito bom se tem feito nesta casa. E

segundo, procurar aproveitar alguma notoriedade que eu tenha tido ao

longo da minha carreira pública para ajudar, enquanto aqui estiver, a

empresa a superar as dificuldades e ganhar os desafios que lhe estão

cometidos. Fundamentalmente, apoiar os muito bons funcionários e a

excelente qualidade dos quadros que aqui tenho. A deixar algumas marcas,

eram essas que queria deixar. Mas, o muito de positivo que o Conselho

de Administração conseguir, é principalmente mérito dos meus colegas.

P — Como estamos a falar para um blogue literário, como vê a evolução da área de negócio do setor do livro?

RC — Eu julgo que, neste momento, a edição do livro está muito bem entregue e muito bem orientada. A pressão externa é muito grande e esta empresa não pretende fazer concorrência às editoras e às edições comerciais. Porém, tem de se ter a noção de que não se pode editar apenas para aumentar os stocks e encher os armazéns. Os nossos livros também se devem vender. Há consciência disso. O setor editorial da INCM tem um papel fundamental naquilo a que se chama a área do «interesse público» da edição de autores. Fundamentalmente de autores portugueses, mas não só; também de autores que interessam à cultura dos leitores de português. Neste aspeto, acho que foram feitas as devidas correções, foram feitos aperfeiçoamentos, e é uma área que está a seguir a linha correta. Mas eu sou suspeito porque tenho esse pelouro. Aqui, o mérito é fundamentalmente atribuído à direção da Unidade de Publicações da INCM e sua equipa.

P — Há alguma obra que gostasse de ver publicada pela editora pública?

RC — Tudo tem o seu tempo e julgo que as edições, da maneira como estão, estão corretas. Não tenho grande coisa a acrescentar neste momento, relativamente aos autores portugueses que estão aqui representados. Volto a dizer que essa escolha é uma escolha muito ponderada, consistente, e que visa quer os grandes autores portugueses, quer os grandes clássicos universais. Há outros autores que gostariam de estar aqui publicados, por uma razão ou por outra, mas esses têm de estar numa área comercial. Os meus gostos pessoais não são para aqui chamados.

RC — Tudo tem o seu tempo e julgo que as edições, da maneira como estão, estão corretas. Não tenho grande coisa a acrescentar neste momento, relativamente aos autores portugueses que estão aqui representados. Volto a dizer que essa escolha é uma escolha muito ponderada, consistente, e que visa quer os grandes autores portugueses, quer os grandes clássicos universais. Há outros autores que gostariam de estar aqui publicados, por uma razão ou por outra, mas esses têm de estar numa área comercial. Os meus gostos pessoais não são para aqui chamados.

P — Tenho de lhe pedir um livro, uma leitura importante da sua vida… os seus autores preferidos!

RC — Os livros da vida dependem da época em que os lemos, e dependem do humor com que estamos. Quando temos 8, 10, 15 anos, os livros que nos marcam vão sendo diferentes. Lembro-me, por exemplo, que quando andava na instrução primária gostava muito de ler banda desenhada — que sempre li e continuo a ler. E, antes disso, recordo-me que aprendi a ler nos jornais desportivos. Lia e guardava-os.

P — E quais os livros da sua infância de que se recorda?

|

||

| Davy Crockett, político, militar, herói e também um famoso caçador norte-americano. |

RC — Nesses tempos, lia também muitos livros de aventuras. Quando alguém fazia anos ou quando íamos a alguma festa de anos oferecia-se e recebia-se sempre um livro.

Lembro-me de ler os da coleção Pioneiros Americanos da Livraria

Civilização: Davy Crockett, Daniel Boone, Kit Carson. Os livros da

Coleção História. Lembro-me de ler O Beagle na América do Sul, de Charles Darwin. Lia também romances: Rob Roy, Os Três Mosqueteiros, o Robin dos Bosques, As Viagens de Marco Polo, em edições da Bertrand ou da Romano Torres, uma livraria que existia na Rua de São Mamede, em Lisboa. Depois lia outros. Sandokan, as histórias do Júlio Verne, — que li em francês —, A Pequena História de Portugal — e um livro que se vendia para a instrução primária, Os Mitos e Lendas: Deuses Gregos, a Ilíada e a Odisseia para crianças. Também me lembro de Emílio e os Detetives, do Robinson Crusoe, de As Aventuras do Barão de Munchausen, uma história exageradíssima… Havia a Coleção Aventura e a Mistério, de que eu gostava imenso.

Os meus pais liam as histórias em voz alta, e nós acompanhávamos. Também tive bons professores primários. No liceu gostava muito das histórias sobre a Reconquista Cristã. Sempre gostei muito de história porque também era muito influenciado em casa, e porque tive muito bons professores que me marcam muito. Mais velho, interessei-me muito pelas Lendas e Narrativas de Alexandre Herculano, pelas Guerras Napoleónicas, pela Guerra Peninsular, pelas lutas liberais. O meu pai colecionava muita iconografia napoleónica, incluindo as relativas a Wellington e à Guerra Peninsular, com a bravura dos portugueses.

P — Consegue eleger um livro da «vida»? Ou ainda o está para descobrir?

RC — Depende muito das fases. Por exemplo o Portugal Contemporâneo, de Oliveira Martins é um livro extraordinário e que me marcou muito. Também há autores do século XX que eu li e de que gostei bastante. Vitorino Nemésio, José Régio, Aquilino Ribeiro, Joaquim Paço d’ Arcos, que é muito esquecido. Gosto de alguma coisa de Fernando Namora, que também é esquecido. Marcou-me muito o Húmus, de Raul Brandão. Gosto de alguns livros de Saramago, pela criatividade extraordinária que têm. O Ano da Morte de Ricardo Reis, A Jangada de Pedra, Todos os Nomes, A História do Cerco de Lisboa… Confesso que o estilo a mim me chocava de início, aquela falta de pontuação… Também gosto de algumas coisas do David Mourão-Ferreira; de Vasco Graça-Moura, que tem também uma grande criatividade em termos de romance; de Almada Negreiros; ah! e, claro, de Fernando Pessoa. Dos vivos não quero falar senão de três: Eduardo Lourenço, António Barreto e ainda Agustina Bessa-Luís.

De facto, isto depende muito das fases. Por exemplo, gosto muito dos clássicos portugueses do século XIX. Há alturas em que gosto muito de ler Eça de Queirós, noutras apetece-me mais Camilo Castelo Branco ou Oliveira Martins. Noutras, ainda, prefiro ler Antero. Depende do estado de espírito, do humor, do período que se está a viver. Há um autor francês de que gosto muito e que escreveu Au plaisir de Dieu, Jean d’Ormesson. Conheci-o através de uma série francesa que vi na televisão, há uns vinte e tal anos, e depois fui ler o livro. Suscitou-me tanto interesse que fui ler outros: Historie du juif errant, La glorie de l’empire. Mas voltando ao Au plaisir de Dieu, reconhecia nas personagens o apogeu, a decadência, de uma família aristocrática, com toda a realidade, com os seus altos e baixos de influência, até à extinção. Quando lemos um bom livro, revemos também o que é o nosso mundo envolvente.

P — Lembra-se do primeiro livro que leu com a chancela da INCM? Qual era?

RC — Talvez o primeiro livro que comprei da Imprensa Nacional tenha sido de José-Augusto França. Quase todos os grandes autores editaram aqui, na Imprensa Nacional. Eu olho para o catálogo e tenho muitos em casa, alguns que já não constam do catálogo, porque estão esgotadas.

P — José-Augusto França é provavelmente, dos autores vivos, o mais antigo desta casa.

RC — Até vamos publicar a Biblioteca José-Augusto França, merecidíssima! Dos autores vivos, creio que é um dos mais antigos. Mais antigo que Eduardo Lourenço, que Agustina [Bessa Luís]. Ah, talvez mais antigo que ele só o Prof. Machado Pires, membro do Conselho Editorial, que foi reitor na Universidade dos Açores. Foi colega de Vitorino Nemésio . Aliás, quando Nemésio fazia aqueles famosos solilóquios na televisão e não era capaz de falar para câmara, tinha de estar alguém atrás da câmara a quem ele se dirigia, e era, por vezes, Machado Pires que estava lá. Isto contou-nos ele. [risos]

P — Das coleções publicadas na INCM tem alguma preferida?

RC — Acho que são todas muito boas, para todos os gostos. Nomeadamente, as coleções das obras completas, das edições críticas… Gosto imenso da coleção Essencial. Infelizmente o n.º 1 sobre a Irene Lisboa está esgotado. Eu já o tive, mas ofereci-o.

P — Tem o catálogo das edições 2016 na mão, e tem o pelouro da Unidade de Publicações da INCM. Assim sendo, o que tem a dizer quanto ao plano editorial de 2016?

RC — Sou suspeito, mas acho que o catálogo é magistralmente organizado. Louvor ao Diretor e à sua equipa da UPB (Unidade de Publicações).

P — Saramago dizia: «É ainda possível chorar sobre as páginas de um livro, mas não se pode derramar lágrimas sobre um disco rígido». Já aderiu aos e-Books?

RC — Eu concordo com a frase de Saramago, apesar de não criticar os e-Books. Pessoalmente, não gosto de ler naquele formato. Uma coisa é ler um artigo técnico ou um artigo de jornal no computador, outra coisa é ler um romance ou um grande ensaio! É que um livro não é só o seu conteúdo. O livro é o «livro obra de arte da tipografia» mais o seu conteúdo. E o cheiro. Olhe o que eu tenho aqui: uma primeira edição da Arte de Furtar, de 1652! Esta obra foi proibida. Curiosamente, foi-lhe arrancada a folha de capa para passar despercebida à censura da época. Atribuiu-se a autoria ao Padre António Vieira, e só depois ao Padre Manuel da Costa, outro jesuíta. Acha que tem alguma coisa a ver, ler um e-Book ou uma primeira edição, em papel, da Arte de Furtar?

P — Neste caso, estamos na presença de uma relíquia…

RC — Tenho mais coisas assim. São de família. Vou-lhe mostrar mais uma: a 1.ª edição do volume XIII das obras de Voltaire.

E também tenho livros de Economia. Por exemplo, a 1.ª edição em francês da teoria de David Ricardo, Princípios de Economia Política e Tributação, traduzida por Jean Baptiste de Say, outro grande economista. O meu pai uma vez disse-me: «A personalidade de uma pessoa vê-se na maneira como ela pega e abre um livro. Repare como a pessoa manipula o livro.» Não está provado que o e-Book dure muitos anos. Esses livros que tem na mão têm mais de 300 anos. Veja as edições aqui da Imprensa Nacional, as primeiras do século XVIII, estão intactas. Não se desmancham. São livros de excelente qualidade. Acha que isto pode ser substituído pelo e-Book?

Evidentemente que com o e-Book se pode ler com maior facilidade, no avião, no metropolitano… Agora, o touch, hum…. É como o jornal — quando se pega num jornal, quando de desdobra um jornal, quando se dobra o jornal, todo esse cerimonial se perde com o e-Book. É uma questão estética. Saramago disse isso. Eu, sobre o assunto, também tenho uma frase, não tão cuidada, que é a seguinte: «Ler um grande romance em e-Book é como beber um vinho tinto ótimo num copo de plástico». Também se bebe, mas não é a mesma coisa!

P — Na Feira do Livro de Lisboa de 2016, a INCM voltou a marcar presença. Costuma frequentar a Feira do Livro? Que balanço faz, na perspetiva da INCM, da edição deste ano?

RC — Frequento a Feira do Livro desde muito jovem. Lembro-me da Feira do Livro na Avenida da Liberdade, depois no Rossio e no Terreiro do Paço. Agora está no Parque Eduardo VII e acho que está muito bem. Este ano, como deve ter reparado, fizemos uma inovação: o stand aberto. As pessoas entram no stand, escolhem, manuseiam, e compram. Foi uma boa aposta. Estiveram lá editores estrangeiros, o Presidente da República,… As pessoas vão massivamente. Ir à Feira do Livro é um passeio de culto. Hoje já há muitas cidades que têm uma Feira do Livro. Coimbra, Porto, Cascais, Faro, Aveiro, Braga… e ainda bem. É uma coisa que deveria ser normal. Por exemplo, a Cidade do México, que é uma cidade muito dual, tem imensos mercados dos livros. São milhares e milhares, para não dizer milhões, de livros, ali na rua. É impressionante! Idem Buenos Aires.

P — É uma forma de aproximar o objeto livro das pessoas.

RC — Sim. O grande problema, o grande inimigo dos livros hoje em dia é o espaço. Os livros ocupam muito espaço. E as casas das gerações mais novas não têm tanto espaço, nem corredores compridos onde colocar estantes.

P — Sei que também é membro do Grémio Literário, criado em 1846, cujo sócio n.º 1 foi Alexandre Herculano. Costuma frequentá-lo? Acha que 170 anos depois do seu surgimento, os desígnios do Grémio Literário continuam a fazer sentido?

RC — Ao Grémio já não vou tanto. É uma instituição histórica, um ex-líbris de Lisboa, muito ligado a grandes intelectuais, e também a outros a que poderíamos chamar «pequenos e médios intelectuais» [risos]. Hoje, para muita gente, é mais um bom restaurante. Contudo, mantém uma programação mensal boa, de apresentações, debates e discussões de todos os quadrantes políticos. Espero sinceramente que não se deixe cair o Grémio.

P — Como e quando começou a frequentá-lo?

RC — Comecei a ir com o meu pai, em 1968, para aprender esgrima. O meu pai já era sócio e fez-me sócio júnior. Acabei por não aprender nada de esgrima, mas fui ficando. A certa altura saí, porque não aguentava as quotas. São puxadas! Eu pagava uma quota de júnior, quando passei a adulto não a consegui suportar. Só voltei a ser sócio do Grémio no final da década de 80. Mas recordo-me bem das duas primeiras conferências a que lá assisti. A primeira foi a de Giscard D’Estaing. Ele tinha saído do Governo de De Gaulle, tinha sido Ministro da Economia e Finanças do Governo de De Gaulle, e foi convidado para vir cá falar. A segunda conferência a que assisti (julgo que em 1968), ainda com o meu pai, era sobre a influência italiana na reconstrução de Lisboa após o Terramoto de 1755. Estava a sala cheia. E, então, aparece um senhor magrinho… era, para mim, um tal de França… o Prof. José-Augusto França. A apresentação dele foi extraordinária! Eu, que sou de Economia, fiquei deslumbrado com aquela explicação sobre a influência dos arquitetos italianos na reconstrução da Baixa Pombalina. No final da conferência, estava um senhor lá atrás, já velhote que pediu a palavra e começou a discutir com J.-A. França. Depois o Professor José-Augusto França respondeu-lhe e andaram nisto algum tempo. António Maria Pereira, acho que ainda estava na direção nesta altura, até teve de intervir como moderador e de cortar a conversa. Podia ter acabado mal! O tal senhor que lá estava era o grande Raul Lino, já mesmo muito velhinho. E nunca mais me esquecerei desta história.

Depois disto, comprei e li imensa bibliografia de J.-A. França sobre Lisboa antiga, sobre História da Arte, porque de facto me interessava imenso. Mais tarde, quem beneficiou deles foram os meus filhos, que são arquitetos, na altura em que andavam na universidade. Sou um leitor de tudo o que ele escreve e que consigo encontrar.

P — É também membro vitalício do Conselho Supremo da Sociedade Histórica da Independência de Portugal.

RC — Sim. Fui sócio durante muitos anos. Já nos anos 2000 fui convidado para o Conselho Supremo. São os lugares dos conspiradores de 1640. Neste momento, tenho o lugar n.º 3. O n.º 1 é de Adriano Moreira, o n.º 2 é do Almirante Vieira Matias, que é agora o Presidente do Conselho Supremo. Depois, por mero acaso, sou eu, depois de mim vem o general Rocha Vieira, depois o dr. Alarcão Troni, atual presidente da direção, e há outros… Aníbal Pinto de Castro também foi membro, o embaixador Leonardo Matias, alguns almirantes e generais. Agora entrou o professor Monteiro da Silva, Juíz do Tribunal de Contas, que foi meu colega de turma em Económicas…

P — Já disse que gosta muito de História. Tem algum período preferido? Qual?

RC — Sim, gosto muito de História. Desde sempre. Gosto muito do período da formação da nacionalidade, da 1.ª Dinastia, a afonsina, até D. Dinis gosto muito. A INCM deve muito a D. Dinis. Foi ele que criou a Casa da Moeda (os moedeiros da Coroa), por influência do pai, D. Afonso III, o Bolonhês, que foi um rei culto. E D. Dinis, foi um rei excecional. Foi o primeiro rei que escreveu em português. Foi um poeta, um trovador, e um homem de grande visão. Foi um dos grandes chefes de Estado portugueses. Gosto muito do período da Renascença, dos Descobrimentos, especialmente de D. João II. Gosto também do século XIX, e, antes disso, gosto muito das Guerras da Restauração aquelas lutas todas, D. João IV, o Conde da Ericeira, o Padre António Vieira a retoma da Independência. O século XVIII também é uma fase muito rica em Portugal. Foi um século com pessoas iluminadas em Portugal. Grandes figuras da História de Portugal têm uma parte muito boa e uma parte com ações mais complicadas. A começar pelo primeiro rei, D. Afonso Henriques: prendeu a mãe e faltou a um juramento que tinha feito. Jurou nunca mais entrar em guerra com o rei de Leão e entrou. Ainda bem que o fez, senão não havia Portugal. Mas todos eles, todos os grandes estadistas de Portugal tinham uma parte boa e uma parte má.

P — Jogos de poder e traições…

RC — O século XIX, então, está cheio delas, de um lado e do outro, quer com absolutistas quer com liberais. Mesmo no século XX, os grandes políticos portugueses tinham coisas muito boas e coisas criticáveis. Enfim, a Política não é para santos!

P — Há pouco dizia-me que Francisco Sá Carneiro era um político exemplar…

RC — Sim, mas também teria coisas menos boas, como afastar-se de repente. Todos tinham. E não é uma questão de honestidade ou desonestidade. É uma questão de caráter e de convicções.

Até mesmo alguns santos tiveram coisas menos boas, em fases das suas vidas

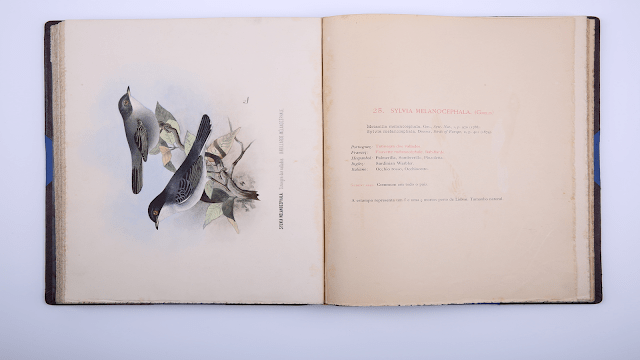

P — Continuando na História, mas agora na da Arte. Cabe à editora pública a publicação dos catálogos dos principais museus e palácios nacionais. Do que se tem feito recentemente, tem algum catálogo preferido?

RC — Os nossos catálogos são magníficos. São elogiados por todos. O melhor para mim, desde que aqui estou, é o da Coleção de Franco Maria Ricci . Foi uma aposta extraordinária. O próprio Franco Maria Ricci, um dos mais exigentes editores do mundo, disse que «não faria melhor». Haverá elogio maior para uma casa como esta? E isto foi dito em público. Eu estava lá, ouvi. Foi na inauguração da exposição. Ele estava com o Prof. António Filipe Pimentel ao lado e disse: «Inoltrepassabile!». O que é que se pode dizer mais? Mas os outros catálogos também são muito bons. Eu poria, em primeiro lugar, os catálogos das exposições do Museu Nacional de Arte Antiga. São maravilhosos. São obras excelentes.

RC — Os nossos catálogos são magníficos. São elogiados por todos. O melhor para mim, desde que aqui estou, é o da Coleção de Franco Maria Ricci . Foi uma aposta extraordinária. O próprio Franco Maria Ricci, um dos mais exigentes editores do mundo, disse que «não faria melhor». Haverá elogio maior para uma casa como esta? E isto foi dito em público. Eu estava lá, ouvi. Foi na inauguração da exposição. Ele estava com o Prof. António Filipe Pimentel ao lado e disse: «Inoltrepassabile!». O que é que se pode dizer mais? Mas os outros catálogos também são muito bons. Eu poria, em primeiro lugar, os catálogos das exposições do Museu Nacional de Arte Antiga. São maravilhosos. São obras excelentes.

P — Este ano festejam-se os 50 anos do Código Civil e 40 da Constituição da República Portuguesa, documentos que estão agora a ser editadas pela INCM. De que maneira as edições jurídicas constituem uma mais-valia para a editora pública?

RC — Sim, são uma mais-valia. São uma obrigação e são serviço público. Enquanto as pudermos fazer vamos continuar a fazê-las.

P — Dá para ver, daqui do seu gabinete, que é um apreciador de arte…

RC — Dentro da medida do possível, acho que sim. [risos]

P — Coleciona algum tipo de peças de arte? Desde quando?

RC — Coleciono um pouco de tudo. Sou um curioso, só isso. Coisas baratas. É uma história de família. Em miúdo, comecei por colecionar Dinky Toys, depois Matchbox, depois Corgi Toys . Depois trocava-os com os meus amigos. Mais tarde, comecei a fazer coleções de soldadinhos (até os pintava e alterava !), depois coleções disto e daquilo. Toda a espécie “de tralha” ( no dizer de alguns simples de espírito)! O meu pai até escreveu um artigo em que dizia: «a melhor maneira de não envelhecer é colecionar, porque o colecionador está sempre à espera de conseguir mais uma peça e nessa expectativa, nem dá pelo tempo a passar.» Exceto na carteira! [risos]

P — O colecionador é também um sentimental?

RC — Sim. A dificuldade é quando as pessoas têm de se desfazer das peças, por razões financeiras ou de espaço! Quando se tem de vender coleções, é muito duro. Felizmente, nunca tive de vender nada, nem sei de tenho coisas com muito valor comercial, mas assisti a quem teve de o fazer, e é muito duro. Esta casa vive muito dos colecionadores, na área da numismática e das medalhas. Muitos deles nem sequer são pessoas com muitas posses, mas fazem grandes sacrifícios para conseguirem comprar esta ou aquela moeda, como estas últimas que saíram, de Eusébio, dos Jogos Olímpicos e do Cante Alentejano. Esse esforço faz parte da vida de um colecionador. Colecionar mantém uma chama na alma.

P — O jornalista — e também economista e poeta — Nicolau Santos escreveu na mensagem da SPA (Sociedade Portuguesa de Autores) para o Dia Mundial da Poesia de 2016:

Nesta Europa não há espaço para sonhos, para a imaginação, para o indizível, o extraordinário, o inatingível. Nesta Europa a poesia não tem lugar à mesa. A poesia não traz qualquer mais-valia, nem faz subir os índices da bolsa, nem paga ordenados de luxo. Não há nenhum poeta que tenha ficado rico em termos materiais a escrever poesia. Ao contrário, há muitos poetas que morreram na miséria. (…) A poesia não contribui para o aumento da riqueza nacional medida pelas estatísticas, mesmo que já tenha sido inventado o PIB medido em termos da felicidade. Mas esse nunca entra na conta dos credores, dos investidores, dos banqueiros, dos empresários, dos corretores, dos mercados. E no entanto nunca precisámos tanto de poesia. E no entanto a crise e o ajustamento e a austeridade e a Troika e a subida de impostos e o corte de salários e a vida cada vez mais cara e o desemprego e a emigração e o péssimo futuro da Nação, nada, mas mesmo nada conseguiu impedir que a poesia renascesse por toda a parte.

Concorda com esta afirmação?

RC — Conheço o Nicolau Santos há umas dezenas de anos, quando começou a trabalhar no Jornal de Notícias. Concordo com o que ele diz aí. Aliás, ele presta um grande serviço à poesia: é poeta e declamador. Já o vi cantar e declamar no Casino do Estoril e no Teatro Maria Matos. Já o convidei várias vezes para ele vir à INCM e só cá veio uma vez. Ele faz uma coisa muito interessante em prol da poesia: na sua página económica do Expresso faz sempre uma citação ou coloca um excerto de um poema, mais ou menos alusivos à temática que está a retratar. Tem essa qualidade. Sim, concordo com isso que ele escreveu.

P — Que peso atribuiu ao renascer da coleção Plural e à criação do Prémio INCM/VGM na divulgação da poesia portuguesa contemporânea?

RC — Mais uma vez, sou suspeito ao falar disso, não é? A coleção Plural foi uma boa iniciativa da Unidade de Publicações, por várias razões. Pelo contexto e pelas razões do renascimento da coleção Plural, pela importância que ela teve nos anos 1980, pela homenagem que fazemos ao seu criador, Vasco Graça Moura, e pela possibilidade de revelar novos e inspirados poetas em língua portuguesa, como os que ganharam a 1.ª edição do Prémio INCM/VGM — José Gardeazabal e Alexandre Sarrazola.

P — Já teve oportunidade de ler as obras de Gardeazabal e Alexandre Sarrazola, respetivamente vencedor e menção honrosa do prémio INCM/VGM? Gostou?

RC — Li, são leituras difíceis mas excelentes. Tive de ler uma vez e outra vez. Quando foi a apresentação de Fade Out, de Alexandre Sarrazola, ele leu os poemas com muita discrição — até leu poemas de outros poetas, nomeadamente de Gardeazabal e de Vasco Graça Moura — e leu também com entoação. Magnífico! A maneira como se lê poesia é muito importante. Mas se alguém quiser começar a ler poesia não deve começar por este tipo de textos. Nesse aspeto, concordo com Pedro Mexia, membro do júri: deve-se começar por ler Fernando Pessoa, ou Augusto Gil, ou Florbela Espanca. E depois, sim, ir para outros autores mais complexos, como são estes dois.

P — É presença assídua nos concertos da Biblioteca da Imprensa Nacional, e já percebi que gosta de música erudita. Que balanço faz da parceria que a INCM criou com a Metropolitana ?

RC — A Metropolitana tem enviado excelentes solistas. E procuro estar presente nos concertos. Nesses concertos tem-se procurado fazer uma mescla de compositores mais conhecidos, mais universais, e de compositores portugueses. Isto porque os compositores portugueses são bons compositores e divulgá-los é serviço público. Depois temos sempre de adaptar os concertos ao espaço. A sala tem estado sempre cheia e isso é bom sinal. E quem diz divulgação da música, diz do teatro, da declamação (que vai ser o próximo passo), das apresentações de livros, das exposições de medalhas ou de moedas. Tudo isto serve para divulgar a cultura portuguesa. Não só os produtos da própria empresa, mas também a cultura que está associada aos produtos clássicos e históricos da INCM. Eu penso que no caso da música essa preocupação tem tido resultados.

P — Esses eventos servem também para dinamizar o espaço da Biblioteca da Imprensa Nacional. Acha que também contribuem para a reafirmação da INCM como uma casa de cultura e artes?

RC — Sim, é um espaço belíssimo , que as pessoas não conheciam, tirando alguns investigadores que passam por lá para consultar uma obra ou outra. Agora as pessoas sabem que podem entrar, que há ali livros para consultar, e que também podem desfrutar daquele espaço. Mais uma vez, faz parte do serviço público da INCM.

P — Que obra gostaria de ver e ouvir ser tocada na nossa biblioteca?

RC — Eu gostaria de ver mais obras com piano, mas as limitações de espaço a que estamos sujeitos, faz com que o piano não possa aparecer tantas vezes como eu gostaria. Mas isto é uma opinião muito pessoal. O mais importante é que os instrumentos de sopro e cordas, que são mais utilizados, têm tido excelentes solistas e uma escolha muito criteriosa do repertório. E com sucesso.

P — A INCM tem também uma parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II . Gosta de ir ao teatro?

|

| Teatro na Biblioteca, L’impromptu de Versailles, de Molière, por atores do Teatro Nacional D. Maria II. |

RC — Sempre que posso vou ao teatro. Quando vou a Londres ou a Paris gosto sempre de ir ao Teatro — vai acusar-me de ser snob —, mas gosto de ir à Comédie Francaise e a um outro teatro que fica perto da Ópera Garnier, o Théâtre Edouard VII. Gosto muito de ir ao teatro. E há peças de que eu naturalmente gosto, como é o caso das peças do Noel Coward Theatre, em Londres, repletas de crítica social, muito movimentadas. Infelizmente, não vou ao teatro tantas vezes como as que gostaria de ir.

P — Está numa fase em que precisa de outro tipo de evasão?

RC — Sim, às vezes. Outras vezes gosta-se de pensar. Se for um grande ator… Uma vez vi em Londres o ator Jeremy Irons numa peça chamada As Velas Ardem até ao Fim, de Sándor Márai, um escrito húngaro dos anos 1940-1950. É um autor muito bom. Em determinada altura li muita coisa dele. Ou seja, por vezes, vamos ao teatro ver o ator mais do que a peça, se se tratar de um grande ator. Outras vamos ver mesmo a peça, sem conhecer os atores. No outro dia fui ao Teatro Dona Maria II ver L’Impromptu de Versailles, de Molière, no seguimento daquela leitura encenada que tivemos na Biblioteca da Imprensa Nacional. De todo o elenco só conhecia uma atriz, e gostei da peça.

P — Tem algum dramaturgo de eleição?

RC — Sim, Shakespeare e Molière.

P — E o que pensa da escolha no novo Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, por sinal também ele um autor da editora pública?

RC — Não posso, obviamente, estar a comentar membros do governo. Do ponto de vista intelectual, é um grande diplomata, é um poeta reconhecidíssimo, é uma pessoa de elevado nível e prestígio que pode fazer muito pela atividade cultural. Sou suspeito porque há anos que tenho admiração por ele. E, não esquecer, é um autor desta casa!

P — É um leitor assíduo do blogue PRELO. Que conselhos deixa para a melhoria contínua desta revista digital, que completou um ano em março?

RC — Acho que foi uma excelente ideia a recriação da antiga revista Prelo, desta vez por via digital. Agora precisamos é que haja mais divulgação. Principalmente junto das pessoas que não são frequentadores do site da INCM e da página do Facebook. Os conteúdos são aliciantes, há excelentes contributos, mas há que divulgá-los e fazê-los chegar a mais gente.

P — Vamos acabar a entrevista. Apenas com um nome. Depois dirá o que lhe parecer oportuno. Alinha?

RC — Vamos a isso!

P — Sebastião Lucas da Fonseca.

RC — Ah! É um grande símbolo, mais conhecido por Matateu, que vi jogar e que tive oportunidade de conhecer. Sou do Belenenses. O Matateu é uma grande figura, uma figura emblemática, da década de 1950, e jogou até muito tarde. Teve uma lesão muito grave no final dos anos cinquenta, e depois voltou a jogar já com trinta e muitos anos. Jogou noutros clubes e acabou a carreira no Canadá, onde morreu.

RC — Ah! É um grande símbolo, mais conhecido por Matateu, que vi jogar e que tive oportunidade de conhecer. Sou do Belenenses. O Matateu é uma grande figura, uma figura emblemática, da década de 1950, e jogou até muito tarde. Teve uma lesão muito grave no final dos anos cinquenta, e depois voltou a jogar já com trinta e muitos anos. Jogou noutros clubes e acabou a carreira no Canadá, onde morreu.

Mas eu tive outra sorte com o Matateu. Estava no Governo quando ele foi condecorado, e estive presente nessa cerimónia de condecoração que lhe foi conferida em pleno Estádio do Restelo. E não me esqueço dele, nem do irmão, Vicente, que ainda está vivo mas com pouca saúde, e foi outro grande jogador português do Belenenses e da Seleção Nacional.

O Matateu é, de facto, uma figura mítica, foi um jogador excecional. Se fosse hoje era multimilionário. Aliás tenho uma fotografia dele a cores no meu escritório. É um símbolo. Como são o Eusébio, o Figo, o Ronaldo, o Hernâni ou o Travassos. São figuras populares, são ídolos, no bom sentido da palavra. Estimulam o sucesso, a vontade de vencer e as grandes jogadas!

Junho de 2016.

Publicações Relacionadas

-

Objetos com História | 250 Anos da Imprensa Nacional

23 Março 2020

-

Objetos com História | 250 Anos da Imprensa Nacional

15 Novembro 2019

-

Catálogo de Edições 2018

08 Outubro 2018

-

-

Publicações Relacionadas

-

Catálogo de Edições 2018

Há 2 dias