Já aqui falei de perder. Como editor, isso é o pão nosso de cada dia. Pergunte-se, a quem edita, quantos livros ficaram por editar porque outro veio e os levou. Claro que este é um jogo de soma nula, pelo que quem perdeu também ganhou outros para equilibrar a balança — é que não há quem só tenha ganho, mas não há editor que não saiba o que é perder.

Falei há uns bons meses (anos, talvez) da edição na Livros do Brasil de O Imperador de Kapuscinsky. Neste caso, porque o queria editar na minha Casa dos Ceifeiros. Fiquei feliz com o livro bonito que a Livros do Brasil acabou fazendo, mas com a tristeza de não ter sido eu a embelezar como podia e não podia um livro que me diz tanto. Mas há tantos, tantos livros que queria e não consegui, consigo ou conseguirei.

Um dos que me lembrei por estes dias é o Mortalidade, de Christopher Hitchens. Talvez porque tenha morrido por estes dias António Mega Ferreira, que tornou imortal a Pólis, em todas as suas vertentes. Ou porque se cumpre nesta quadra o aniversário da morte do meu pai. Hitchens morreu em dezembro de 2011, deixando um conjunto de textos publicados na Vanity Fair sobre a doença que o acabou por matar (um cancro no esófago, como o que vitimara o seu pai) e algumas anotações para novas prosas sobre o tema. E é esse conjunto que faz o Mortalidade, traduzido para português e editado em 2013 pela Dom Quixote, depois de ter sido publicado em junho de 2012 em língua inglesa.

Na altura, estava de periclitante na Babel (e também a Babel assim estava) e sem possibilidade de editar este pequeno livro. Conseguira, anos antes, publicar o Orwell’s Victory (A Vitória de Orwell) na Verbo, mas as vendas foram residuais e não havia como propor outro Hitchens.

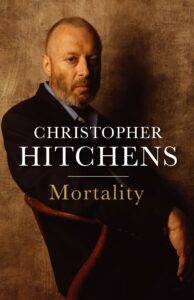

A edição portuguesa acabou por sair na Quixote, então. E é elegante e sóbria. Tem uma capa em tipografia apenas, sem qualquer fotografia. E cumpre o objetivo mais importante: colocar em português os últimos (e brilhantes) textos de Hitchens. Mas ficou tão longe do que eu teria feito que me entristeceu. Seguiram o grafismo da edição inglesa quando o da americana é que era. Não só na capa mole vs dura, mas também no formato e, mais ainda, na capa. Durante meses andei a sonhar com a possibilidade de, um dia, poder retificar esta edição. O que, convenhamos, é só estúpido. A edição portuguesa é excelente! Só não é… a minha.

Hitchens e o seu Mortalidade é só mais um exemplo. Desde que me tornei consultor e deixei de poder editar para o retalho de livre vontade, a quantidade de livros que me passaram pelas mãos e que vi noutros editores aumentou exponencialmente. Albert Speer, Joan Didion ou as biografias de George Lucas ou de Leonard Cohen, para citar apenas aqueles que, olhando para trás, vejo na estante. O que me vale é que a soma é zero: e, mesmo assim, consultor que sou, ainda consegui ir buscar alguns que passei a considerar meus.

Deixo aqui as capas das duas edições do Hitchens. E, para quem quiser começar por algum lado, o obituário que escrevi para a revista Sábado, aquando da sua morte. Fiquei, nesse dia, a admirar mais ainda o José Cutileiro (e, agora, o António Araújo) que conseguia semanalmente criar a partir da vida de alguém. Isto da não-ficção tem um enorme problema: acho que se chama «factos».

Christopher Hitchens (1949‑2011)

Se dermos a devida importância à palavra intelectual, reconheceremos que Christopher Eric Hitchens foi um intelectual dos mais típicos. Os seus excessos acrescentam o seu nome ao panteão daqueles que pensaram com o intelecto mas viveram com o corpo todo.

Nascido em Portsmouth, chegou a Oxford em 1968 e partiu de um ideário devedor da extrema-esquerda para um pensamento muitas vezes contraditório nas escolhas políticas mas de onde as palavras «combate» e «liberdade» nunca desapareceram. Inclemente, criticou muito e muitos; e foi duramente criticado por quase todos.

Será recordado como escritor. Escreveu muito e sobretudo sobre o ar dos tempos. Começou na News Statesman e terminou na Vanity Fair onde era, há quase 20 anos, contributing editor. Foi crítico literário, cronista, repórter. Esteve, nessa condição, em Portugal em 1975 para cobrir a Revolução dos Cravos.

Como muitos ingleses, tornou-se americano. Antes, tinha escrito sobre as monarquias de ambos os países, criticando ferozmente tanto a Casa de Windsor como a de Kennedy e, depois, de Clinton.

Fez e desfez amizades devido à sua prosa. Considerado por Gore Vidal seu delfim, teve o cuidado de, depois do afastamento, colocar na contracapa das suas memórias a citação de Vidal com a devida cruz em cima. Era esse o livro que promovia em junho de 2010 quando lhe informaram do cancro no esófago que já tinha sido a razão para a morte de seu pai. Começara com essa obra a gozar o merecido reconhecimento público, com vendas apreciáveis e um lugar junto aos autores que já não fazem promoção para dar a conhecer um livro mas para chegar perto daqueles que já o conhecem. Hitch-22 — a Memoir chegara depois de ter publicado aquele que o tornara célebre: god is Not Great (deus Não é Grande, o seu único título disponível em português, na D. Quixote).

Depois da política (que pensou toda a vida, primeiro amado pela esquerda e depois por esta excomungado quando apoiou a guerra contra o Iraque) e da monarquia só faltava a religião. Criticou inapelavelmente uma quase santa (Madre Teresa de Calcutá, em The Missionary Position, acusando-a de não ser a favor dos pobres, mas da pobreza) e formou com Richard Dawkins, Daniel C. Dennett e Sam Harris os «quatro cavaleiros do apocalipse», faróis do New Atheism. Foi esta a sua última polémica: com a religião mas, acima de tudo, com Deus.

Apresentou na Vanity Fair a sua doença aos leitores e a ela voltou várias vezes sem se render nem ao sentimentalismo nem à conversão que, a certa altura, uma casa de apostas da internet colocava em jogo. Os fiéis não desarmaram e instituíram o dia 20 de setembro de 2010 como aquele em que se rezaria pelo corpo e alma de Hitchens: «não chateiem o surdo com choro inútil. Só se valer a pena para si». Lapidar.

Já doente, viu editado The Quotable Hitchens, onde o seu amigo Martin Amis lhe faz um belo elogio fúnebre em forma de prefácio e publicou Arguably, que reúne em 680 páginas o melhor que escreveu nos últimos anos. Deixou 21 livros publicados e centenas de páginas na imprensa.

Morreu a 15 de dezembro, em Houston, de uma pneumonia que o cancro potenciou, rodeado pela família, onde se incluiria certamente uma garrafa de Johnny Walker Black. Estará neste momento a ouvir o hitchslap que cunhou, sentado à esquerda do Pai. Ou sem saber que morreu com a razão do seu lado.