Calendário

Eventos

01 Seg

01 Seg

Apresentação do livro “O Essencial sobre José Saramago”

Seg, Jun 30 -

13 Sex

«A GLOBALIZAÇÃO DE ROSTO HUMANO» — Ciclo de Conferências

Sex, Mai 13 -

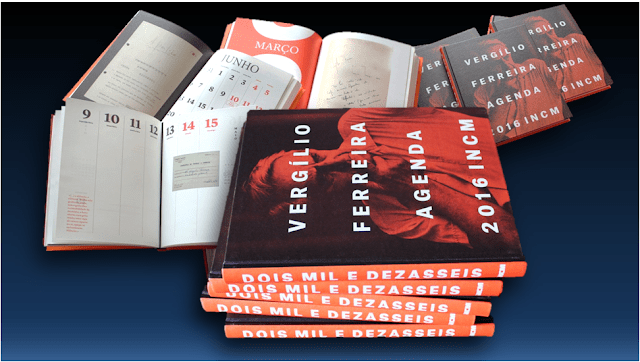

Agenda

21 de março – Dia Mundial da Poesia

Publicado a 21 Mar, 2017 - 10:18